近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)林間院士團隊在北印度洋莫克蘭俯沖帶強震海嘯機理方面取得重要研究進展,相關成果發表在Geophysical Journal International(《國際地球物理雜志》)雜志上。

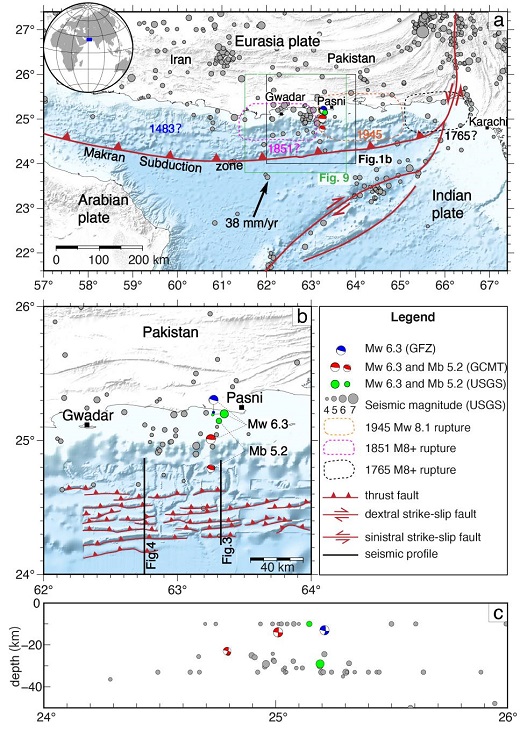

莫克蘭俯沖帶是全球俯沖帶的端元代表:超低的俯沖角度(2-3°)、超厚的俯沖沉積物(高達7.5公里)和超寬的增生楔(超過400公里)。莫克蘭俯沖帶歷史上大地震多發,最近的1945年Mw 8.1級大地震還觸發了海嘯,造成大約4000人死亡。由于該俯沖帶的地質構造獨特、歷史地震記錄不全、國際上針對該區域的調查研究相對較少,目前對于其大地震機理、同震形變和海嘯特征等知之甚少。2017年在莫克蘭東部海域Pasni地區發生了一次Mw 6.3級地震事件(圖1),為回答以上問題提供了契機。該地震是繼1945年Mw 8.1地震以來該區發生的最大地震,而且該地震有較好的現今地質、地球物理和大地測量等數據覆蓋,研究2017年Mw 6.3級地震為揭示莫克蘭俯沖帶的強震和海嘯機理提供了關鍵途徑。

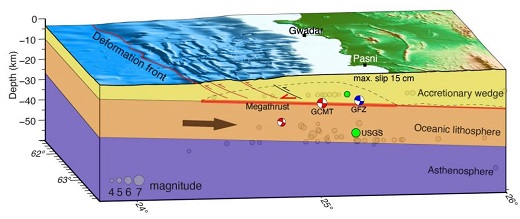

2018年,林間研究團隊領導實施了中國-巴基斯坦首次印度洋聯合考察航次,采集了豐富的海底觀測資料。基于這些資料,團隊綜合分析了多源的多波束地形、多道地震剖面、天然地震、震源機制、InSAR和潮位站等數據(圖2),并通過構造解析、形變反演、海嘯模擬、應力計算和構造建模等手段,定量研究了2017年Pasni地震的成因機制、海嘯特征及區域未來大地震風險。

研究結果表明(圖2):(1)2017年地震發生在低角度(3-4°)的板塊邊界大斷裂(megathrust)上;(2)地震在大斷裂上產生了最大15 cm的同震滑動,導致地表發生2-4 cm的垂直形變;(3)地震罕見地觸發了5 cm波高的海嘯;(4)2017地震破裂與1945大地震破裂部分重合,并且對自1765年以來未破裂的區域產生了明顯的應力擾動,因此很可能會促進未來大地震的產生。 該成果揭示了莫克蘭俯沖帶東段的大地震風險,對于“一帶一路”和“中巴經濟走廊”的海洋防災減災具有重要意義。

OMG研究員楊曉東為論文第一作者,研究員邱強為論文的通訊作者。該研究得到了中國-巴基斯坦地球科學研究中心、中國科學院前沿科學重點研究項目、中國科學院國際伙伴計劃項目、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項、國家自然科學基金等項目的資助。

相關論文信息:https://doi.org/10.1093/gji/ggac257

圖1 莫克蘭俯沖帶的地質構造與歷史地震分布

圖2 莫克蘭俯沖帶2017年Pasni Mw 6.3地震的三維發震構造模型

附件下載: