近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室(LTO)研究員修鵬團隊建立了魚類成長-洄游模型并評估了環境因素對西北太平洋鮐魚早期生活史的影響。相關研究發表在Progress in Oceanography(《海洋學進展》)上。

鮐魚為小型中上層洄游性魚類,廣泛分布于我國大陸架及其鄰近海域,是西北太平洋主要的經濟魚種之一。在過去數十年間,鮐魚資源量以及捕撈量均有顯著的周期性變動,通常被認為與大洋長期氣候變化所引起的環境因素變化相關,但具體機制仍有待進一步研究。

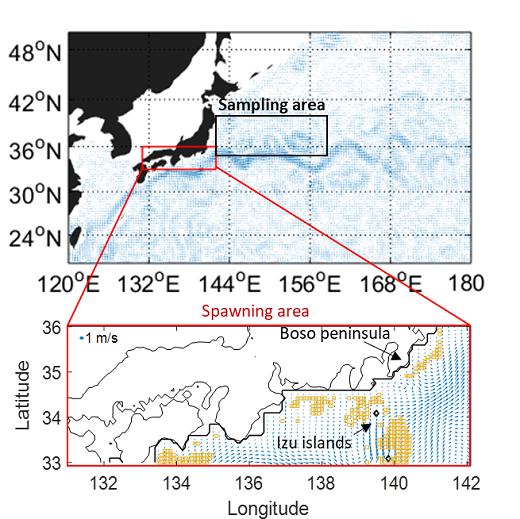

本研究建立了鮐魚的能量收支模型,與個體模型相結合,在以衛星數據為基礎構建的模型環境中(圖1),通過模擬2002-2016年間鮐魚早期生活史,探究了各項環境因素對鮐魚成長,洄游以及最終補充量的影響。

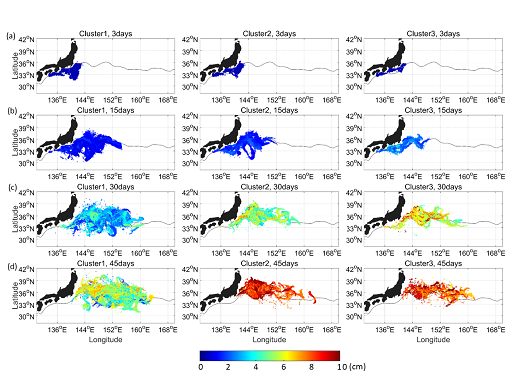

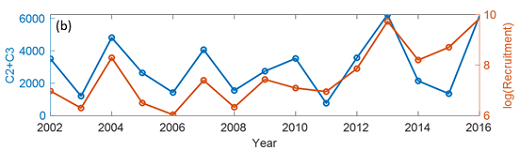

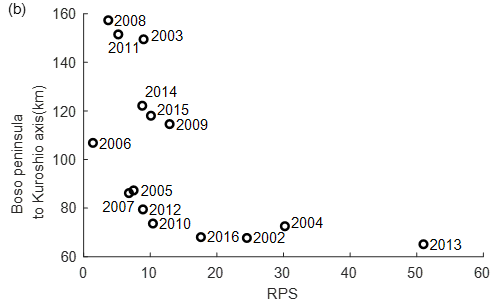

研究發現個體移動路徑與成長存在密切聯系,位于黑潮北部的個體通常有更好的早期成長,并且通過自主選擇游泳行為更積極地洄游進入餌料更豐富的海域(圖2)。在年際變化分析中,早期成長迅速的個體越多,該年份的補充量和補充成功率也會更高,驗證了早期成長率與補充量之間的相關關系假說(圖3)。在影響鮐魚早期成長速度和最終補充量的環境因素中,除了既往研究中揭示的海水溫度,浮游生物豐度之外,黑潮距主要產卵場的距離以及浮游生物的種群組成的變化也是重要因素(圖4)。當黑潮更接近房總半島(產卵地)時,沿岸水溫升高會引起沿岸浮游生物種群豐度增加并對鮐魚的早期成長和最終補充量產生積極影響。

以上結果揭示了黑潮海流和餌料環境對西北太平洋小型中上層魚類補充量的綜合影響機制,有助于深入認識海洋魚類的生態動力過程。

郭晨穎博士后為第一作者,修鵬和日本東京大學教授Shin-ichi lto為共同通訊作者。本研究得到了中國博士后科學基金、日本KAKENHI項目等共同資助。

相關論文信息:Guo, C., S. Ito, Y. Kamimura, and P. Xiu, 2022, Evaluating the influence of environmental factors on the early life history growth of chub mackerel (Scomber japonicus) using a growth and migration model, Progress in Oceanography, 206, 102821. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2022.102821

圖1 成長-洄游模型計算海域(上)與產卵海域(下)。上圖黑框表示用于模型結果對比的既往研究現場采樣區域,下圖橙色點表示設定的產卵位置

圖2 鮐魚成長-洄游模型2002-2016年計算得出的仔稚魚的3種分布類型。顏色代表魚類個體體長

圖3 2002-2016年資源補充量與位于黑潮北部的仔稚魚個體數比較

圖4 補充成功率(RPS)與黑潮-房總半島距離比較

附件下載: