近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室(LMB)董俊德研究團隊在紅樹林修復過程中的碳、氮、硫等重要生源要素的動態變化及其與固氮微生物的耦合機制研究上取得進展,相關成果相繼發表在Applied Soil Ecology(《應用土壤生態學》)和Ecological Indicators(《生態指標》)。2020級博士研究生黃小芳為論文第一作者,董俊德研究員和凌娟研究員為論文的通訊作者。

由于全球氣候變化和外來植物入侵等諸多因素,紅樹林遭受了嚴重的破壞,退化嚴重,開展對受損濱海濕地的生態修復工作已成為我國海岸帶自然資源管理和生態健康維持的重要任務。微生物作為紅樹林生態系統不可或缺的組成部分,是紅樹林碳、氮、硫等生源要素生物地球化學循環的重要驅動力。但關于紅樹林生態修復過程中微生物驅動的碳氮硫循環及其耦合機制尚缺乏系統和深入的研究。

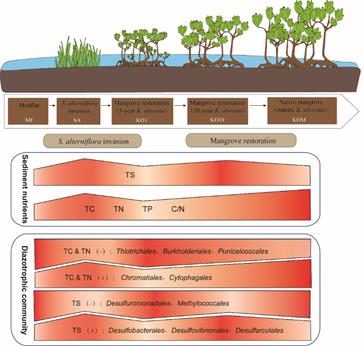

研究團隊通過對不同修復年限(3年修復、10年修復)和30年成熟林的秋茄(Kandelia obovata)紅樹林修復樣地進行研究,發現紅樹林生態修復能夠有效地提高沉積物的碳、氮含量,且重塑固氮微生物群落結構。隨紅樹林生態修復年限的推移,固氮微生物的多樣性和沉積物的碳、氮和硫含量等都呈現有序變化(orderly succession)。該研究揭示了固氮微生物群落與沉積物碳、氮、硫等生源要素的動態耦合關系(圖1),其中固氮菌群有兩大類:一類的群落結構與總碳(TC)和總氮(TN)含量顯著相關;另一類的群落結構與總硫(TS)含量顯著相關,這些類群的共存符合“生態位”理論。沉積物中的碳氮含量及固氮微生物多樣性隨著修復年限的推移逐漸恢復保持穩定。該研究證明,利用本地紅樹植物秋茄能夠對入侵的互花米草進行生態替代是一種有效的紅樹林生態修復方法。研究結果發表在Applied Soil Ecology(2022, 177: 104519)。

圖1 紅樹林修復過程中沉積物碳氮硫與固氮微生物的動態耦合機制

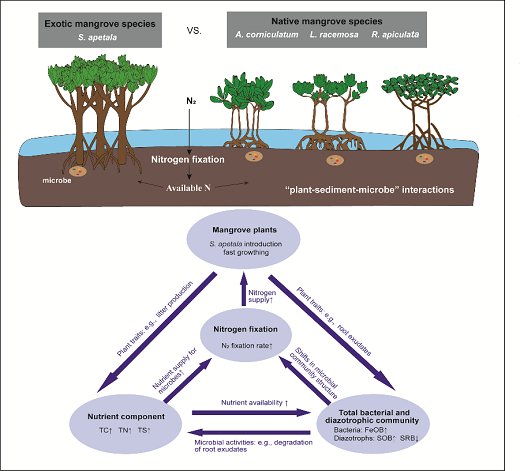

此外,研究團隊還分析了利用外來種無瓣海桑(Sonneratia apetala)進行紅樹林生態修復時固氮微生物群落結構和功能的變化以評估引種無瓣海桑的生態效應。研究表明,外來種無瓣海桑的引種能夠顯著提高沉積物的碳、氮、硫等重要生源要素含量(主要是TC、TN和TS),并改變紅樹林環境的生物地球化學特征,相關變化會繼而影響固氮微生物群落的結構和組成,進一步提高了無瓣海桑修復林沉積物的固氮速率,從而形成緊密的“紅樹植物-沉積物-微生物”互作關系(圖2),因此固氮微生物能夠為外來種無瓣海桑的快速生長提供持續的氮素營養供給。該研究結果為紅樹林生態修復和樹種選擇提供了重要參考和科學依據。研究結果發表在Ecological Indicators(2022, 142: 109179)。

圖2 無瓣海桑引種背景下的“紅樹植物-沉積物-微生物”互作關系

相關論文信息:

Huang, X., Feng, J., Dong, J., Zhang, J., Yang, Q., Yu, C., Wu, M., Zhang, W., Ling, J., 2022. Spartina alterniflora invasion and mangrove restoration alter diversity and composition of sediment diazotrophic community. Appl. Soil Ecol. 177, 104519. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2022.104519.

Huang, X., Yang, Q., Feng, J., Yang, Z., Yu, C., Zhang, J., Ling, J., Dong, J., 2022. Introduction of exotic species Sonneratia apetala alters diazotrophic community and stimulates nitrogen fixation in mangrove sediments. Ecol. Indic. 142, 109179. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109179.

附件下載: