全球已證實的蠕滑區主要分布于板塊邊緣的活動斷裂帶與俯沖帶,是板塊運動的一種表現形式。海原斷裂帶是中國大陸兩個具有蠕滑現象的區域之一,且沿該斷裂帶發生了多次7級以上大地震,但其蠕滑的驅動機制、蠕滑與地震的關系、以及蠕滑區斷裂帶精細結構尚不清楚。

針對海原斷裂帶蠕滑區域的地震特性和驅動機制,鄧陽凡及其合作者于2020年以長時間連續地震記錄為基礎,利用波形互相關技術確證了該地區存在重復地震,而重定位的結果顯示地震主要發生于大地測量學所觀測到蠕滑速率的最大值附近;根據板內大地震的愈合周期,認為蠕滑可能是大震的震后長期愈合所致(Deng et al., 2020, JGR)。

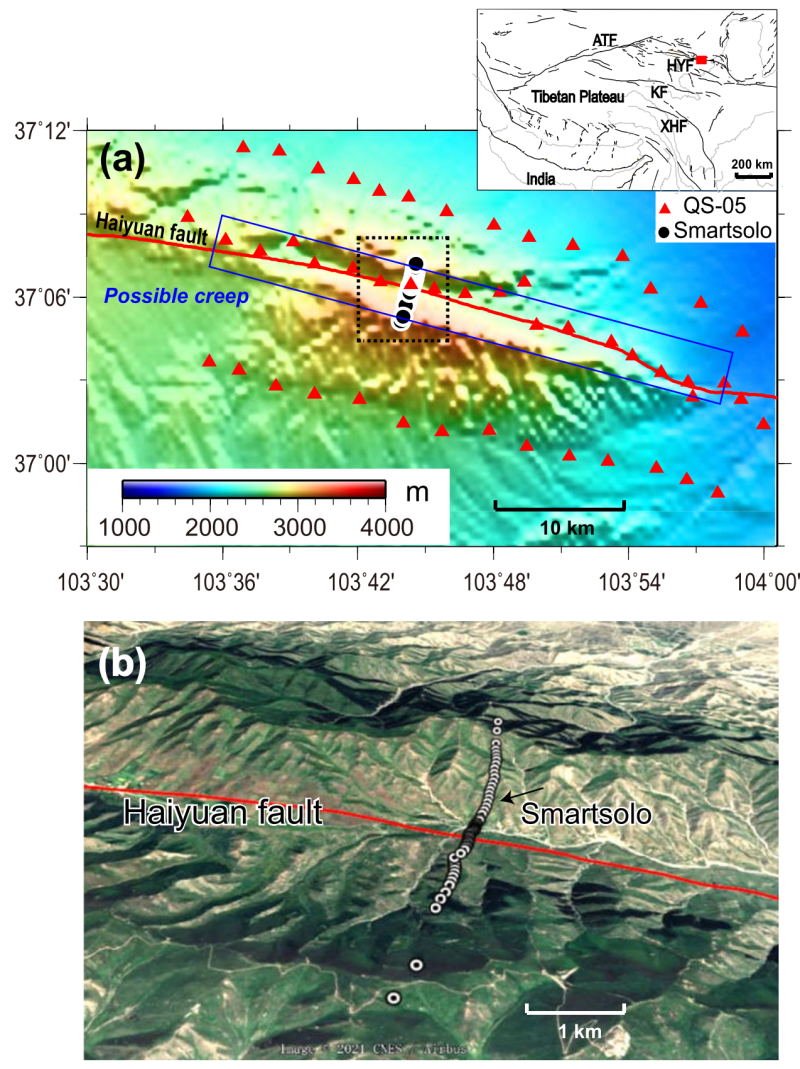

圖1 在海源斷裂帶蠕滑區布設的短周期密集臺站位置。(a) 海原斷裂帶蠕滑區域Smartsolo和QS-05儀器的分布。蠕滑區用方框標出,左上角插入圖給出了青藏高原的地質背景簡圖和研究區位置;(b) 放大的Smartsolo布設位置。

為了研究蠕滑區域的精細結構,鄧陽凡研究團隊在該地區布設了110臺短周期地震儀,最小臺間距可達6m(圖1)。通過與美國麻省理工學院裘鴻瑞博士,佐治亞理工學院彭志剛教授,天津大學劉靜教授合作,詳細剖析了該地區的精細結構(Zhang, Deng* et al., 2022, JGR):

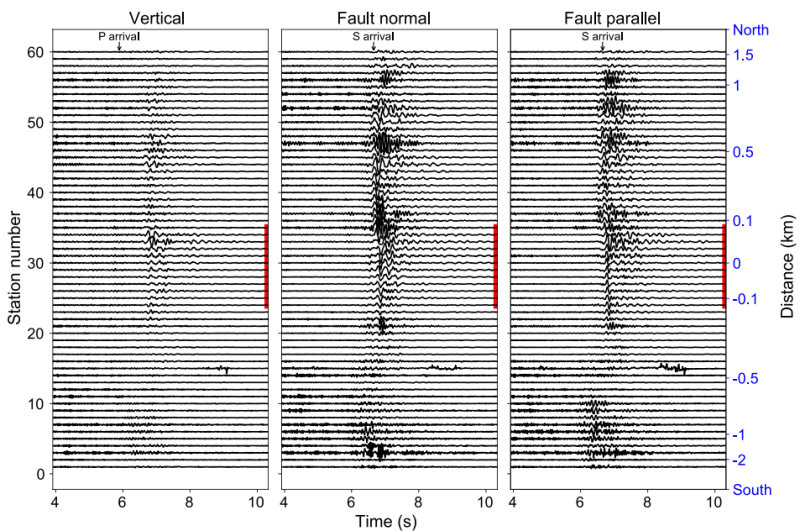

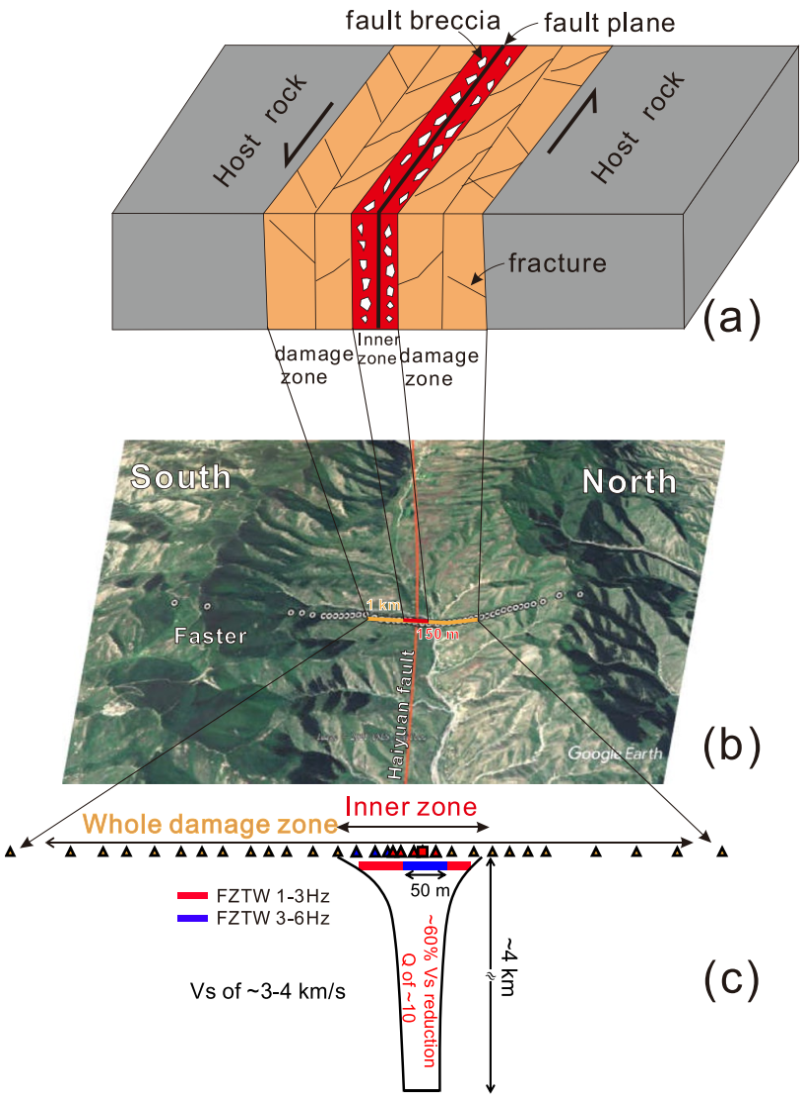

1)通過分析遠震到時延遲,發現在地表斷裂帶下方存在寬約1km的低速區,且斷裂帶北側地震波速低于南側。2)通過結合基于機器學習的地震到時拾取程序EQTransformer,基于非線性算法的絕對到時地震定位程序NonLinLoc,以及基于聚類算法和波形互相關的相對到時地震定位程序GrowClust,最終獲得了該地區1個月內的小/近震目錄。3)基于小/近震的波形振幅,發現在斷裂帶附近寬約200m的區域內具有較高的振幅能量,根據斷層圍陷波的特點(圖2)認為該寬度區域對應于斷層核心損傷帶的范圍。4)為了獲得更精細的斷層損傷帶空間結構特征,本研究挑選了具有明顯圍陷波的波形進行了數值模擬,認為該損傷帶呈現為自上部寬約150m至下部寬約50m,深度約4km的空間幾何形態,總體呈從上往下逐步變窄的花狀構造特征(圖3)。

圖2 一個近震的三分量波形記錄。紅色線標出了遠震到時延遲發現的~1km低速區。

根據斷裂帶南北兩盤的速度差異,本研究討論了海原地震具有超剪切破裂的可能性;通過與其他斷層破裂區的對比,發現蠕滑區的損傷帶與破裂區并無差異,本研究對此給出了兩種解釋:1)損傷帶與斷層行為(蠕滑 或 破裂)可能沒有關系;2)海原斷裂帶的蠕滑只是短時間的響應,該區可能曾被大地震穿透,進而產生了類似破裂區的損傷帶特征。

本研究展示了密集地震臺陣觀測對于研究斷裂帶精細結構的有效性。本研究工作對認識板內斷裂帶行為,和進一步開展強地面運動預測、斷層破裂模擬等工作具有重要意義。本研究同時認為有必要加強對重點斷裂帶的不同區段(蠕滑區和破裂區)以及不同斷裂帶精細結構的對比研究。

圖3 海原斷裂帶蠕滑區域的精細結構示意圖。(a) 斷層損傷帶模型;(b) 與地圖對應的損傷帶寬度:~ 1km的低速區,與~100 m的核心損傷帶;(c) 通過遠震、近震及波形模擬揭示的上部寬下部窄的損傷帶花狀構造特征。

該成果發表在國際知名SCI期刊Journal of Geophysical Research: Solid Earth上。感謝課題組參加野外的人員。本研究得到國家自然科學基金 (42021002, 42104103),和中科院青促會(YIPA2018385)等項目資助。

論文信息:

Zhang, Z. (張周), Deng, Y.*(鄧陽凡), Qiu, H.(裘鴻瑞), Peng, Z.(彭志剛), & Liu-Zeng, J.(劉靜) (2022), High-resolution structure of the creeping section of the Haiyuan Fault, NE Tibet, from data recorded by dense seismic arrays, Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 127(9), e2022JB024468.

Deng, Y.(鄧陽凡), Peng, Z.(彭志剛), & Liu-Zeng, J.(劉靜) (2020). Systematic search for repeating earthquakes along the Haiyuan fault system in Northeastern Tibet. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 125(7) e2020JB019583.

附件下載: