近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)研究員李偉團隊聯合挪威科技大學、英國卡迪夫大學以及中國海洋大學的科研團隊,利用地震解釋和數據統計方法,在大陸邊緣海底滑坡的沉積過程研究上取得重要進展。相關研究成果發表在美國地質協會會刊Geological Society of America Bulletin(《美國地質學會學報》)上。李偉為該文章的第一作者和通訊作者,碩士生李艷(現為英國利茲大學博士生)為論文共同通訊作者。

塊體搬運沉積體系(MTCs)是陸架邊緣沉積物失穩后在海底滑坡作用下向深海運移,并最終到達深海盆地形成的沉積體,是記錄滑坡沉積物搬運和沉積過程所對應動力學特征的重要載體。巨型塊體作為MTCs的重要組成部分,其沉積地震學特征可以用于重建海底滑坡過程中重要的運動學和沉積學信息。然而,由于地震數據精度和統計樣本數量的限制,巨型塊體的形成機理一直以來都是海底地質災害和深水沉積動力學研究的重點難題。

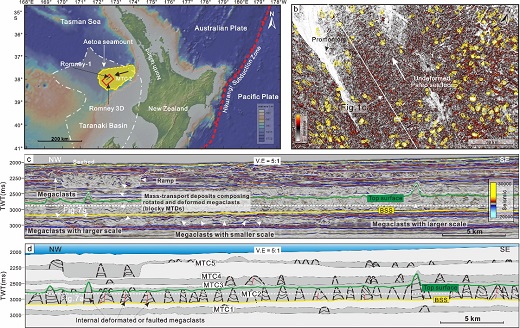

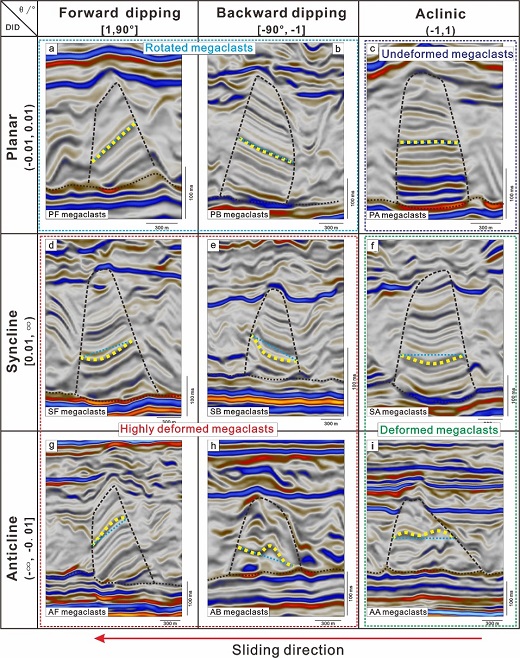

研究人員利用高分辨率三維反射地震資料,系統解釋并定量化分析了新西蘭西部Taranaki深水盆地內多期次MTCs中發育的大量巨型塊體(圖1)。這些巨型塊體中最大長度達1900米,寬度約1200米,高度約400米。巨型塊體在地震相上呈現出內部地震波振幅較強,并伴隨著旋轉、拉伸、擠壓和錯斷等變形特征(圖1c)。基于巨型塊體的內部變形和外部旋轉樣式,研究人員提出了一種新的定量分類方案,將巨型塊體分為:未變形、旋轉、變形和高度變形四種類型(圖2)。

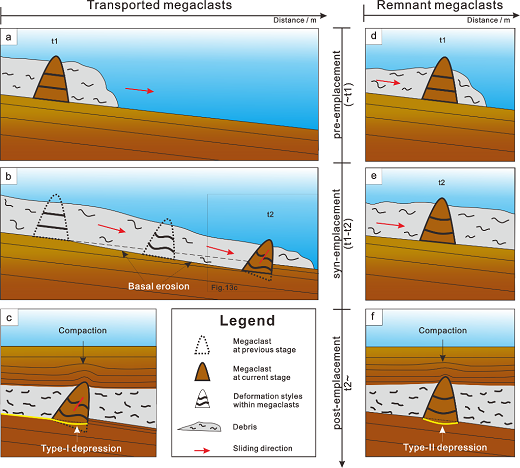

同時,通過分析巨型塊體與其下伏滑移面的交切關系,對巨型塊體的形成過程進行了比較和分類,提出了巨型塊體的兩種動力學形成模式:1)滑移搬運型:塊體在沿滑移面搬運過程中侵蝕下伏地層留下U型凹陷;2)原位堆積型:不發生滑移搬運的原位塊體在重力作用下形成 O型凹陷(圖3)。

本研究系統總結了巨型塊體的地震相特征,并進一步揭示了巨型塊體的形成和搬運過程,對于理解其他大陸邊緣海底滑坡的動力學機制和沉積學特征具有重要意義。

該研究得到了南方海洋科學與工程廣東省實驗室人才團隊引進重大專項、廣東省基礎與應用基礎研究基金-杰出青年項目、國家自然科學基金的資助。

相關論文信息:https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/gsabulletin/article-abstract/doi/10.1130/B36446.1/618542

圖1 新西蘭西部深水盆地巨型塊體分布位置及地震相特征示意圖

圖2 巨型塊體定量分類示意圖

圖3 巨型塊體兩種動力學形成模式示意圖

附件下載: