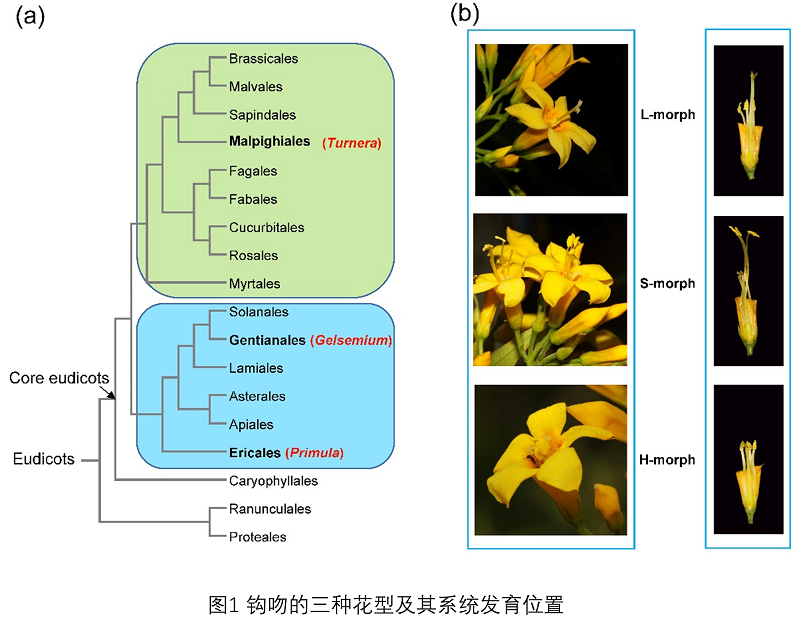

植物界中,很多親緣關系甚遠的物種會在在自然選擇作用下表現出趨同進化現象,例如生活在干旱沙漠環境中的植物往往葉片退化成針狀,高山植物大多矮化成墊狀等,然而,大多數形態趨同進化的背后是否隱藏著分子水平的趨同進化仍是未解之謎。異型花柱是著名的花的多態性現象之一,表現為雌蕊與雄蕊的高度交互匹配,即交互式雌雄異位。這一花的多態性有利于促進植物的精確傳粉,避免雌雄干擾,同時伴隨的自交不親和系統也有助有保證異交以避免近交衰退,在促進植物的多樣性分化方面具有重要意義。異型花柱在被子植物28個科,199個屬中普遍存在,是植物界中典型的在形態和功能上發生趨同進化的案例。因此,探究異型花柱植物中是否發生分子水平的趨同進化有助于我們理解植物的繁殖器官-花的進化的約束機制,意義非凡。

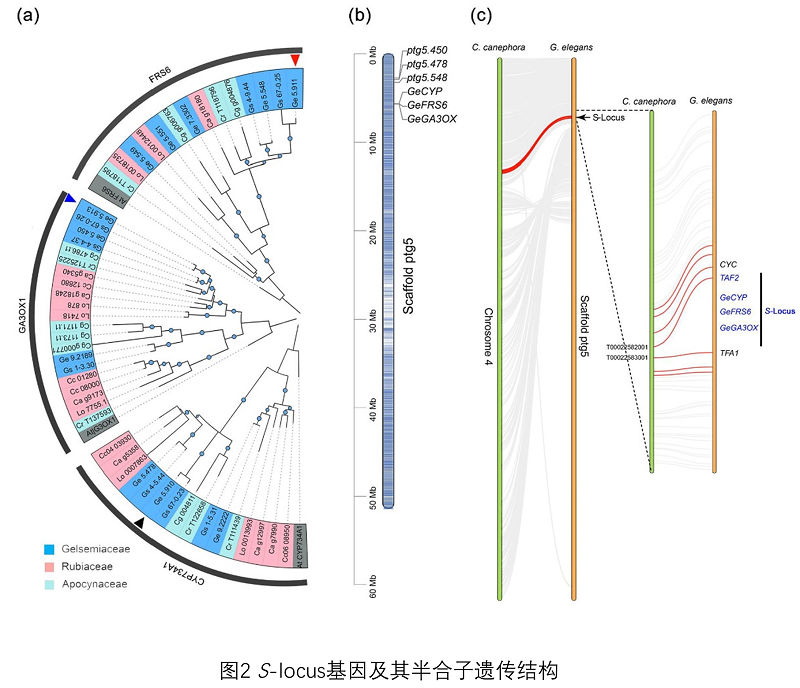

中科院華南植物園張奠湘研究團隊以鉤吻(Gelsemium elegans)為研究對象,結合基因組學、形態學、繁殖生物學等多重手段,鑒定得到了鉤吻中控制二型花柱發育的超基因(S-locus supergene)及其4個組成基因,并系統闡明了其遺傳結構和進化。結果顯示,在所有目前已研究的二型花柱植物中,二型花柱超基因均為半合子結構,表明二型花柱相關基因具有強烈的遺傳結構趨同進化。本研究進一步發現,鉤吻中和報春花中控制花柱長度的基因均起源于同一個基因(CYP734A1)的復制,表明了在異型花柱這一花的形態趨同進化下存在基因水平的趨同進化。本研究的結果還表明,異型花柱植物中控制花柱長度的基因均參與油菜素甾醇代謝途徑,表明這一類激素在異型花柱植物發育調控過程中具有重要的作用。

該發現不僅對二型花柱的進化和分子調控機制研究具有重要意義,同時為生物進化中“超基因”的起源提供了新的案例。相關研究結果于近期發表在國際植物學經典期刊New Phytologist(《新植物學家》)(IF=10.323)。華南植物園為第一單位和通訊作者單位,助理研究員趙中濤為該論文第一作者,張奠湘研究員為通訊作者。論文鏈接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.18540

附件下載: