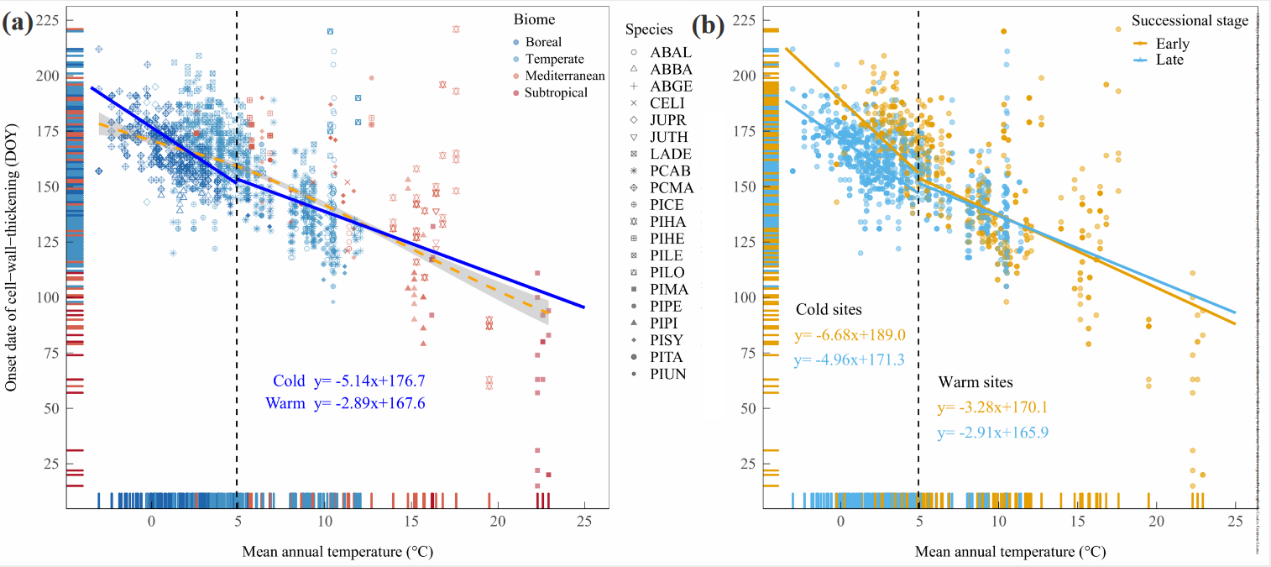

植物春季物候提前是陸地生物受氣候變化影響的重要特征之一,而次生生長(木質部物候)是其關鍵組成部分。盡管人們對預測植物物候的轉變越來越感興趣,但是全球變暖導致的春季物候提前仍存爭議。不同時空尺度下全球變暖驅動的春季物候提前的各種證據暗示了這種響應可能存在溫度臨界點。該研究從北半球75個研究樣地整合了1998-2016年間(非連續時間序列)20個針葉樹種木質部細胞壁增厚開始期的大數據集,覆蓋北半球(23-66°N)廣泛的年均溫(MAT)梯度(-3.05至22.9℃),揭示了北方針葉林春季物候的提前存在溫度臨界點,高于溫度臨界點時春季物候中的木質部物候對氣候變暖的響應程度顯著下降;并揭示北方針葉林物候存在冷、暖兩種熱生態位分化,其中MAT和春季積溫(Spring forcing)分別是觸發細胞壁增厚開始的主要驅動因素(通過擬合線性混合效應模型和貝葉斯混合效應模型確定)。

熱學臨界點的存在表明森林春季物候對溫度的敏感性差異可以劃分為快~慢兩個頻譜,亦即寒冷地區反應較快,而溫暖地區反應較慢。在未來持續變暖條件下,冷、暖兩個生態系統之間的春季物候將會逐漸趨同。在物種層面上,由于對溫度升高的反應不同,早期和晚期演替物種木質部春季物候期將在寒冷的生態系統中進一步分離,從而引起物候錯配。相反,在溫暖的生態系統中,由于早期和晚期演替物種的溫度敏感性相似,未來全球變暖對它們的物候匹配影響較小。因此,寒冷地區將面臨細胞壁增厚時間和不同演替階段樹種趨同的根本性變化。

該研究為引入基于溫度閾值的地球系統模型提供了重要證據,將幫助我們更準確、合理地預測全球變暖下的森林物候、碳-水和能源循環。

中科院華南植物園張亞玲副研究員、浙江大學生命科學學院黃建國教授為論文的共同第一作者,中國科學院地理環境研究所劉禹研究員為論文的通訊作者。該項目主要受到上海合作組織國際合作項目新疆地區合作創新項目、國家自然科學基金、浙江大學等項目的資助。

附件下載: