在礦床尺度金的品位一般在克/噸級變化,但在礦體局部可出現高達百分之幾的超常富集,傳統的熱液成礦理論無法解釋這種客觀事實。上世紀90年代起人們分別用膠體遷移富集、礦物溶解再平衡和奧斯瓦爾德熟化理論成功解釋了開放體系流體介質中金超常富集現象,但仍無法解釋無明顯熱液活動痕跡黃鐵礦中金的超常富集現象。

為了探究黃鐵礦內金超常富集機制,中國科學院廣州地球化學研究所鮮海洋副研究員、何宏平研究員和朱建喜研究員等人對膠東大開頭金礦的載金黃鐵礦開展了精細礦物學研究。研究者利用同步輻射納米X射線斷層掃描(SR-nanoXCT)和透射電子顯微鏡(TEM)技術,并結合密度泛函理論(DFT)計算,發現了金在黃鐵礦中固相遷移的關鍵證據,揭示了金在黃鐵礦中超常富集的新機制。

圖1 黃鐵礦中裂隙金的三維空間展布情況(三維盒子尺寸:35 μm × 20 μm × 35 μm)

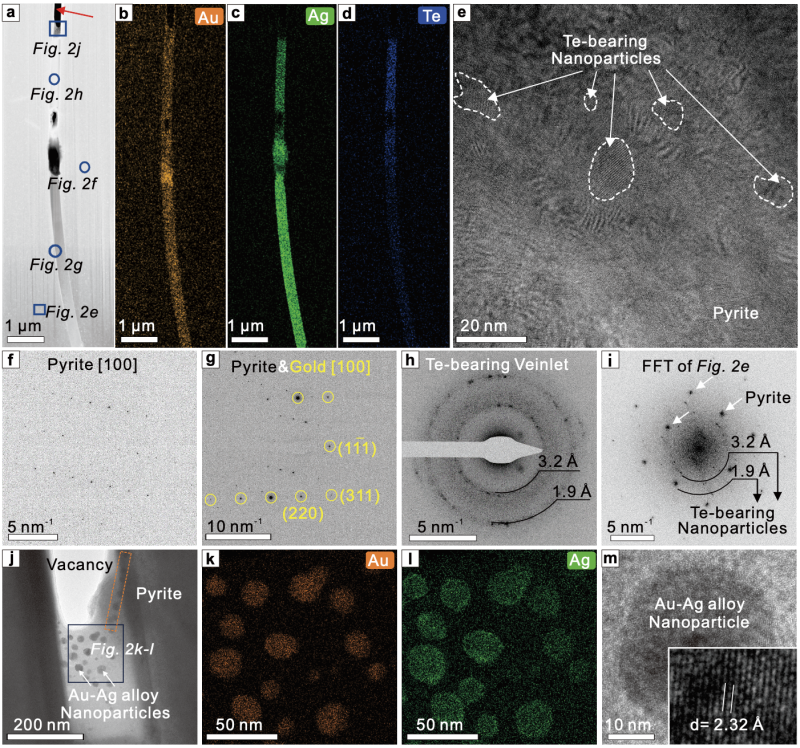

圖2 黃鐵礦中裂隙金的納米尺度賦存狀態

SR-nanoXCT實驗結果顯示,裂隙金在黃鐵礦內呈箔片狀產出,根據組成可以分為富金和貧金富碲兩類,前者為單晶銀金礦,后者則為多晶的一種未知碲硫化物礦物(化學式為Ag8Fe0.94Te4.83S3.99);而TEM研究則表明,在黃鐵礦基體中存在著大量貧金富碲的納米顆粒,在黃鐵礦裂隙同樣也能觀察到銀金礦的納米顆粒(圖2)。基于上述地質現象,研究團隊推測黃鐵礦基體中貧金富碲的納米顆粒可能為裂隙金的形成提供了物質來源。金、銀等元素在黃鐵礦中呈雜質存在,因此可以將金向裂隙中遷移與聚集過程實際上是雜質元素或納米團簇在黃鐵礦晶格中發生的移動與擴散的過程,這一個過程受構造應力和物理化學條件變化的驅動。這種固相擴散使得雜質相逐步遷移至各類晶格缺陷、晶格點陣截止面(晶體表面)等低晶格能區域匯聚,最終體現為晶體的“自凈化”和成礦元素超常富集現象;DFT計算充分證實這一個過程可以自發進行。

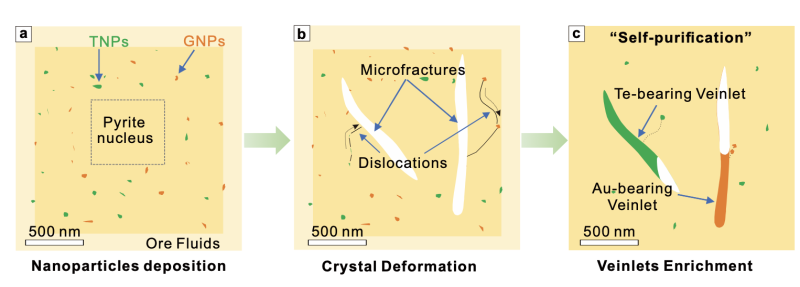

研究團隊將黃鐵礦中金的“自凈化”固相遷移與超常富集過程分為兩個階段:(1)黃鐵礦生長過程中將富金的納米顆粒包裹進黃鐵礦內部;(2)在構造應力和(或)物理化學條件變化的驅動下,黃鐵礦晶體發生形變和破裂,內部納米顆粒通過固相的“管道擴散”方式在裂隙中富集(圖3)。本研究不但成功地解釋了黃鐵礦裂隙中箔片狀金的形成過程、揭示了高品位金礦床(礦體)的形成機制,而且對黃鐵礦型金礦石的選冶也一定的啟示。

圖3 金在黃鐵礦中超常富集的“自凈化”固相遷移模型

該研究得到了國家重點研發計劃“面向礦床學研究的變革性原位分析新技術”(2018YFA0702600)等項目的資助。研究成果于12月6日在線發表于《通訊地球與環境》(Communications Earth & Environment)。

論文信息:Haiyang Xian(鮮海洋), Hongping He(何宏平)*, Jianxi Zhu(朱建喜), Kunfeng Qiu(邱昆峰), Yang Li(李揚), Yiping Yang(楊宜坪), Jieqi Xing(邢介奇), Akira Tsuchiyama, Masahiro Yastake, Satomi Enju, Akira Miyake, Runliang Zhu(朱潤良), 2022. Hyperenrichment of gold in pyrite induced by solid-state transportation. Comunications Earth & Environment, 3, 1-6.

附件下載: