近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室研究員張運迎團隊聯合其他科研團隊,在洋殼初始俯沖以及陸殼形成機制方面取得新進展。相關成果發表在Geological Society of America Bulletin《美國地質學會通報》和International Journal of Earth Sciences《國際地球科學雜志》上。張運迎研究員為論文第一作者,孫珍研究員、香港大學孫敏教授、中國地質科學院地質研究所尹繼元研究員、中國科學院廣州地球化學研究所袁超和夏小平研究員為論文共同作者。

地球為何擁有板塊構造和大陸,是21世紀地球科學十大科學問題之一。板塊俯沖是維系地球圈層間協同演化的關鍵,其引發的地球表層與內部之間的物質循環不僅影響著地球內部的物質組成,還調節著地表宜居環境;同時,大陸地殼作為陸生生命的居住地,其表面風化作用也調節著地球氣候演變。

然而,科學家們對板塊構造學說的關鍵一環(即:洋殼初始俯沖機制)以及大陸地殼的形成機制(如:洋內弧基性玄武質成分如何轉變為具有陸殼特征的長英質組分)尚沒有統一的認識。

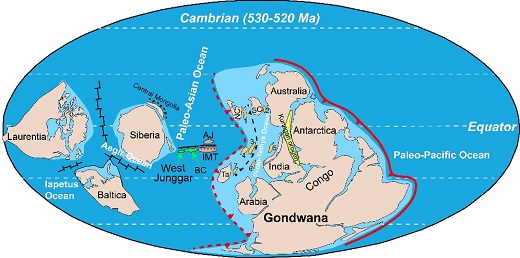

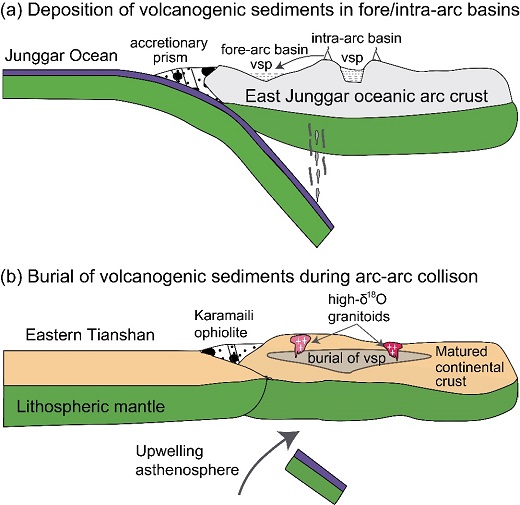

針對以上問題,研究團隊對古亞洲洋構造域準噶爾地區的寒武紀蛇綠巖以及石炭-二疊紀花崗巖進行了鋯石U-Pb-Hf-O同位素研究。研究表明:(1)寒武紀蛇綠巖中的長英質巖石具有類似地幔的Hf-O同位素組成,表明其來源于初始俯沖階段的洋殼熔融和弧玄武巖漿分異。結合區域資料,研究提出早寒武世該區存在一個長達1000 km、東西向的洋內弧俯沖帶,其初始俯沖與岡瓦納大陸聚合以及勞亞大陸裂解有關(圖1),解答了西南古亞洲洋寒武世初始俯沖在全球范圍內的動力學機制;(2)研究還發現,早于320 Ma的花崗巖具有類似地幔的O同位素組成,晚于320 Ma的花崗巖展現出地殼特征的O同位素組成,表明晚期花崗巖具有再循環表殼物質的加入。結合區域資料,研究認為弧–弧碰撞引起的表生物質再循環和熔融作用促進著大洋弧地殼轉變為大陸地殼(圖2)。

本研究以早寒武世古亞洲洋為例,回答了洋殼俯沖的初始機制和大洋地殼轉變為大陸地殼的機制,為全面認識板塊構造學說提供重要科學依據。

上述研究得到國家自然科學基金、國家重點研發計劃、廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項等項目聯合資助。

相關論文信息:

Zhang, Y.Y., Sun, M., Yin, J.Y., Yuan, C., Sun, Z., Xia, X.P., 2022. Subduction initiation of the western Paleo-Asian Ocean linked to global tectonic reorganization: Insights from Cambrian island-arc magmatism within the West Junggar, NW China. Geological Society of America Bulletin 134, 3099–3112.

Zhang, Y.Y., Sun, M., Yin, J.Y., Yuan, C., Sun, Z., Xia, X.P., 2022. Maturation of East Junggar oceanic arc related to supracrustal recycling driven by arc–arc collision: perspectives from zircon Hf–O isotopes. International Journal of Earth Sciences, 111, 2519–2533.

圖1 早寒武世全球板塊以及西準噶爾構造位置重建圖

圖2 洋內弧地殼成熟化機制示意圖,弧-弧碰撞引起再循環表殼物質的部分熔融促進著大洋弧地殼轉變為大陸地殼

附件下載: