近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)研究員夏少紅團隊聯合南京大學與日本東北大學相關團隊,在俯沖帶水合/脫水作用與大地震產生關系方面取得新進展。相關成果于發表在Journal of Geophysical Research: Solid Eart (《地球物理學研究雜志:固體地球》)上,茍濤助理研究員為第一作者,夏少紅研究員為通訊作者,南京大學黃周傳教授與日本東北大學趙大鵬教授為論文共同作者。

俯沖帶是地球上最大的地震聚集帶,產生了全球90%以上的地震,是8級以上大地震的主要發生區域。俯沖大洋板塊與上覆板塊之間的大型逆沖斷層是世界上規模最大的斷層之一,上下板塊之間的摩擦耦合不斷積累著巨大的應變能,到達足夠程度后發生錯動可觸發高達9級的板間地震,可造成災難性的破壞。因此,板間大地震的產生規律一直是社會公眾和科學界關注的焦點問題。

大洋板塊水合/脫水是地球進行水循環的關鍵途徑,也是造成俯沖帶異質性的重要過程。海水沿斷層裂隙進入大洋板塊巖石圈,通過水合作用(如蛇紋石化)形成含水礦物,可造成巖石流變學性質的顯著改變。同時,隨著板塊俯沖,大量地表水被運輸到地球內部,其中大部分通過板塊脫水釋放到地幔中,深刻地影響著俯沖帶殼幔結構與應力狀態。然而,由于缺乏對板塊水合/脫水程度的三維約束,上述過程能否影響俯沖帶板間耦合和地震產生尚未取得較好認識。

針對這一問題,研究團隊利用美國阿拉斯加前弧海底地震儀和陸地臺站天然地震數據,通過地震層析成像反演獲得了高精度P波速度(Vp)、S波速度(Vs)和波速比(Vp/Vs)三維結構。

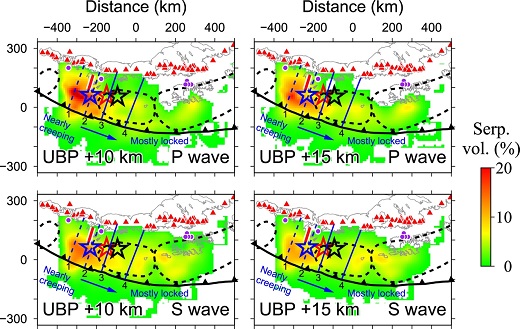

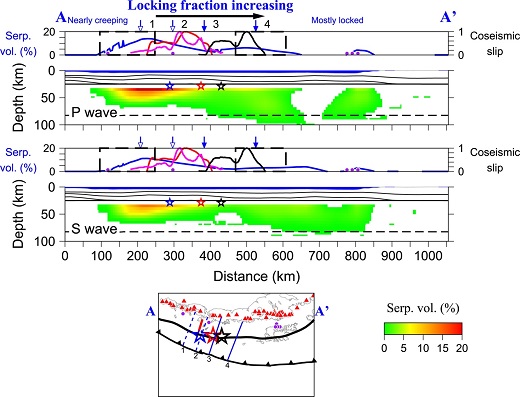

研究結果表明,俯沖太平洋板塊內部地震波速顯示出不同程度的降低,據此,研究人員對蛇紋石化程度進行了估算(圖1),發現其水合程度沿海溝走向的顯著變化。在已有約120年未發生8級以上地震的舒馬金群島,俯沖板塊水合程度最高,這可能是由于洋脊處形成的化石組構近平行于海溝方向,加強了俯沖外緣隆起處彎曲斷層的水合作用,生成的大量蛇紋石導致板塊強度降低,板間耦合較弱,因此板塊界面難以形成大地震。同時,俯沖板塊水合程度由西向東減小,并且表現出不平滑的變化趨勢(圖2),這與板間耦合沿海溝走向的分段變化特征,以及2020-2021年兩次板間大地震的同震位移空間展布密切相關。這些現象表明該地區俯沖板塊水合程度的空間變化可能影響了板間耦合和大地震破裂。

此外,在舒馬金群島和科迪亞克島,由于上覆板塊和地幔楔表現為低速、高波速比特征,同時俯沖板塊內具有更頻繁的地震活動,深部板塊的變質脫水可能更加強烈。而脫水過程中釋放的含水流體向上遷移和聚集,又促進了板塊界面深部構造震顫與長周期慢滑移事件的產生(圖3)。

該研究揭示了俯沖板塊水合/脫水對板間耦合和孕震行為的影響,為理解俯沖帶運行機制與大地震產生提供了新認識。

研究工作得到了國家自然科學基金、日本學術振興會、廣東省研究基金和中國科學院南海海洋研究所南海新星項目的聯合資助。

相關論文信息:Gou, T., Xia*, S., Huang, Z., & Zhao, D., 2022. Structural heterogeneity of the Alaska-Aleutian forearc: Implications for interplate coupling and seismogenic behaviors. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 127, e2022JB024621. https://doi.org/10.1029/2022JB024621

圖1 估算蛇紋石化沿平行板塊邊界的二維切面。背景的紅色與綠色表示由強到弱的蛇紋石化。紅色和黑色五角星分別代表2020年(7.8級)和2021年(8.2級)發生的兩個板間大地震,藍色五角星代表2020年發生的俯沖板塊內地震(7.6級)。黑色虛線代表20世紀板間大地震的破裂區。板間耦合程度由西向東增強,藍色虛線與實線代表其沿海溝分段的邊界。紫色圓點與紅色短線分別代表構造震顫低頻地震與慢滑移事件。紅色三角代表活火山。

圖2 估算蛇紋石化垂直切面圖。切面位置沿俯沖板塊上邊界25 km等深線(AA’)。彩圖內黑色曲線代表莫霍面、俯沖板塊上邊界等地震間斷面。彩圖上方藍色曲線代表板塊邊界以下10 km處的蛇紋石化程度,其他彩色曲線代表歸一化后不同地震的同震位移量。藍色箭頭代表板間耦合程度沿海溝分段的邊界。

圖3 阿拉斯加-阿留申俯沖帶結構示意圖。背景的紅色與綠色表示由強到弱的蛇紋石化。黑色虛線表示20世紀板間大地震的破裂區。藍色虛線表示呈沿海溝分段的板間耦合程度邊界。

附件下載: