近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室研究員顏文領導的“趙煥庭南海島礁科學鉆探研究攻關突擊隊”在南科1#生物標志物研究上取得新進展,相關成果發表在Chemical Geology(《化學地質》)上,朱小畏副研究員為論文第一作者,顏文為通訊作者,同濟大學賈國東教授等為論文合作者。

南海珊瑚島礁是我國經略南海的關鍵國土。珊瑚礁沉積是南海乃至西太平洋重要的沉積類型之一。珊瑚礁的主要構建者—造礁石珊瑚在其生長過程中記錄了豐富的氣候環境變化信息,是古環境研究的重要載體。然而,古老珊瑚礁碳酸鹽巖因其有機質含量極低且難以提取的特點嚴重制約了其有機地化研究,致使珊瑚礁有機地化仍是一個鮮有涉足的新興領域。

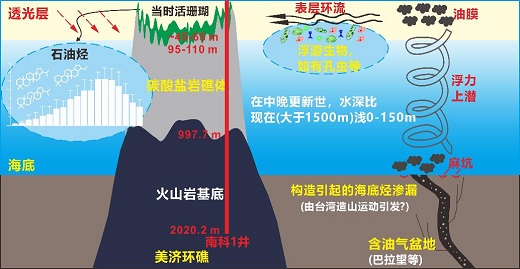

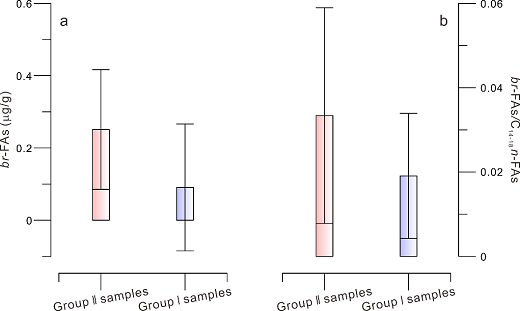

為了推動珊瑚礁有機地化學科發展,研究團隊率先建立了一套系統的有機地化實驗流程,從“南科1井”碳酸鹽巖中成功提取出了豐富且有價值的生物標志物。基于此,團隊對“南科1井”碳酸鹽巖烴類化合物展開了系統研究,在中、晚更新世兩個層位(45-65米和95-110米)識別出了石油烴侵入痕跡,推斷來自周邊含油氣盆地海底烴滲漏,暗示了晚第四紀該區域構造活動異常活躍,可能與臺灣造山運動有關(圖1)。結合“南科1井”第四紀巖相學特征和年代框架,發現自然石油污染對當時珊瑚礁生態系統影響微弱,可能受到珊瑚共生(石油烴降解)微生物保護,揭示了自然條件下珊瑚對外界環境惡化影響具有較強的適應和恢復能力(圖2)。

本研究為重建珊瑚礁長尺度環境記錄和發育演化歷史開辟了新途徑,同時也拓寬了生物標志物在海洋沉積環境領域的應用窗口。

據悉,由中國科學院南海海洋研究所在南海典型島礁組織實施完成的“南科1井”,總進尺2020.2米,其中礁體厚度達997.7米,以其連續完整的礁體樣品(取芯率達91%)為深入探究南沙珊瑚礁發育演化過程及其記錄的長尺度環境氣候變化歷史提供了寶貴材料。本研究也是研究團隊在珊瑚礁有機地化領域的新進展,團隊前期曾利用短鏈脂肪酸重建了美濟礁中新世以來的生物生產力變化歷史。

該研究工作得到了科技部重點研發計劃項目、中國科學院戰略性先導科技專項(A類)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項項目以及國家自然科學基金、廣東省自然科學基金的資助。同時,感謝參與“南科1井”野外科學鉆探的全體工程技術和科研工作人員。

相關論文信息:

Zhu, X., Jia, G., Tian, Y., Chen, F., Li, G., Xu, W., Miao, L., Yan, W., 2023. Ancient hydrocarbon slicks recorded by a coral atoll in the South China Sea. Chemical Geology, 619, 121316(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254123000165#f0015)

Zhu, X., Li, G., Tian, Y., Xu, W., Miao, L., Liu, J., Luo, Y., Cheng, J., Zhang, L., Wang, S., Yan, W., 2022. Production of short-chain n-fatty acids in coral reefs in the southern South China Sea since the Late Miocene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 592: 110898 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018222000682)

圖1 晚第四紀時期石油烴侵入南海典型島礁的主要途徑

圖2 “南科1井”石油污染樣品(Group Ⅱ)微生物來源的支鏈脂肪酸(br-FAs)含量顯著增高,可能與降解石油產生的增益有關

附件下載: