作為自然界中最穩定的環境因子,光周期(Photoperiod)廣泛調控植物生長發育的多個方面。多年來,人們對光周期影響植物開花以及其背后的分子機制已有較為清晰的認識,但其如何影響花后發育尤其是種子發育仍不清楚,其潛在的作用機制亟待解析。

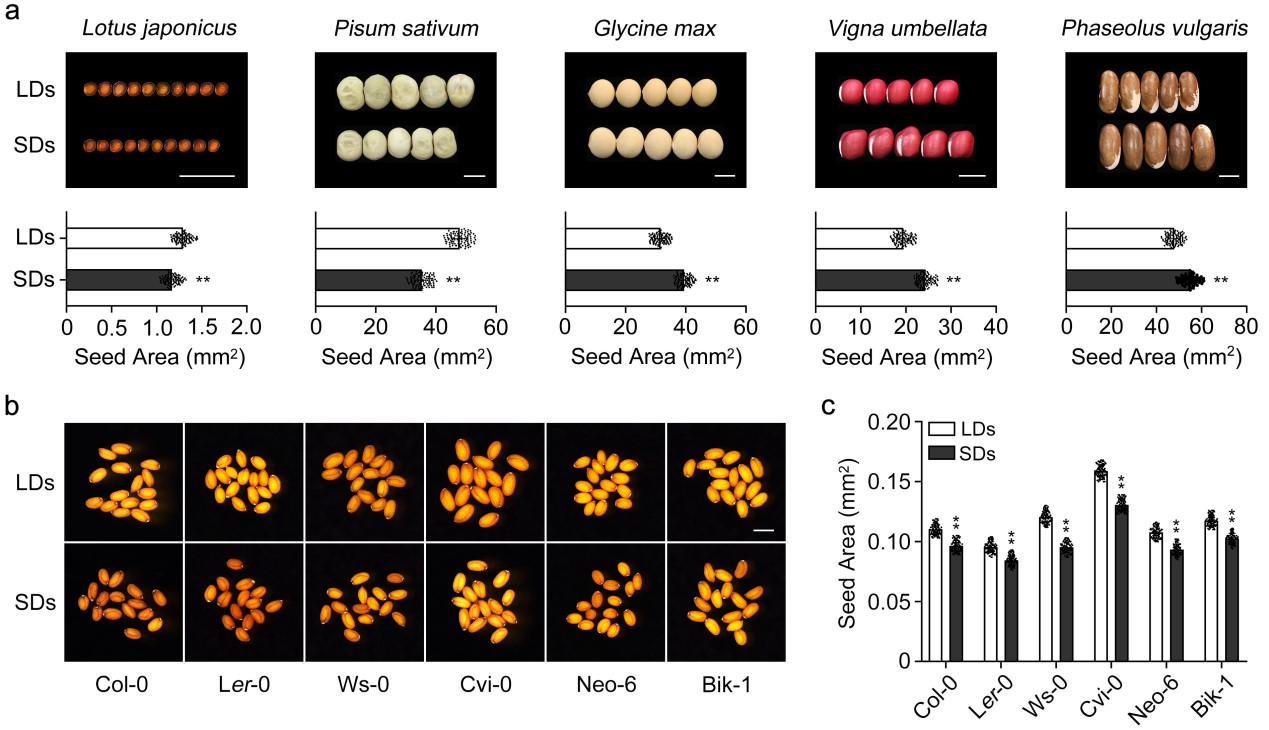

根據成花轉變對不同日照長度的響應,光周期敏感植物主要分為長日照(Long Days,LDs)誘導開花的長日照植物和短日照(Short Days,SDs)誘導開花的短日照植物。為探索光周期是否影響植物種子的發育,研究者選取六種具有不同光周期特性的植物,包括長日照植物百脈根(Lotus japonicus)、豌豆(Pisum sativum)和擬南芥(Arabidopsis thaliana)以及短日照植物大豆(Glycine max)、紅小豆(Vigna umbellata)和菜豆(Phaseolus vulgaris),并觀測其在不同光周期條件下的種子表型。有趣的是,三種長日照植物(百脈根、豌豆和擬南芥)和三種短日照植物(大豆、紅小豆和菜豆)分別在LDs和SDs下產生更大的種子,與其各自的光周期開花特性一致。

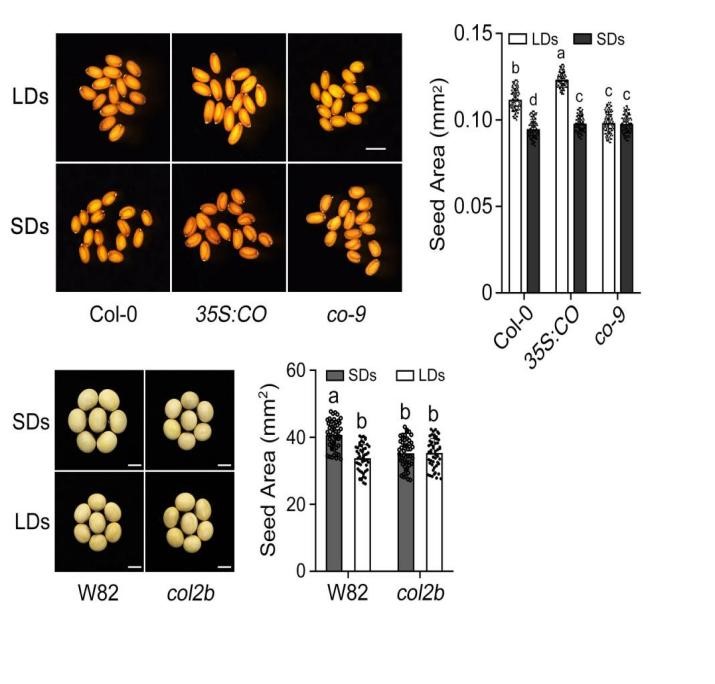

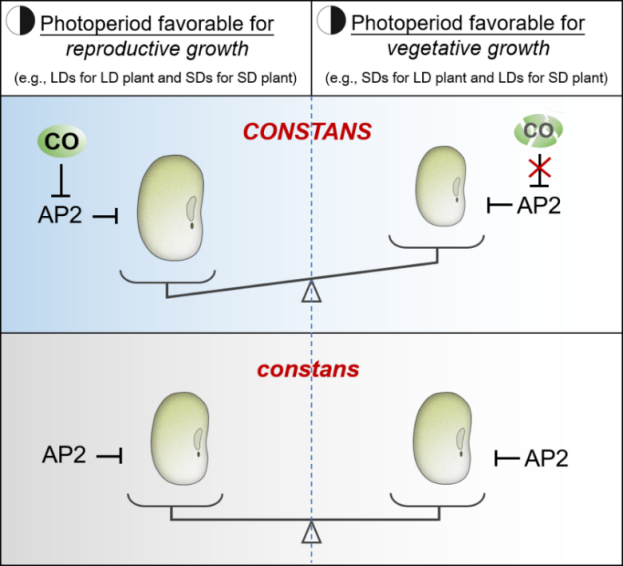

以長日照植物擬南芥和短日照植物大豆進行深入研究,發現當光周期響應因子CONSTANS (CO)發生突變時,植株在不同光周期下會產生同樣大小的種子,即種子大小發育的決定失去對光周期的敏感性,表明CO在光周期調控種子發育中具有關鍵作用。對擬南芥光周期途徑中CO上游的生物鐘基因及光受體基因突變體的表型觀測,以及通過一系列光周期轉移實驗進一步確定了CO在介導光周期信號調控種子大小中的核心功能。之后,通過轉錄組、基因表達、遺傳分析及細胞學觀察,他們發現種子發育負調控基因APETALA2(AP2)是CO的重要靶基因。在LDs下培養的擬南芥以及SDs下培養的大豆中,CO直接抑制AP2的轉錄,以光周期依賴的方式調控種子大小。進一步分析發現,CO-AP2通過調控種皮表皮細胞增殖以母本依賴的方式發揮功能。

基于這些結果,該研究揭示了光周期對種子發育的直接調控作用,并闡明了CO-AP2在該過程中的核心功能。這一發現將加深人們對具有不同光周期特性的植物如何感知季節變化以優化其生殖生長的理解,為環境因子直接影響種子發育的機理提供新的見解和依據。此外,種子大小是影響作物產量高低和品質優劣的重要農藝性狀,該研究可為作物在不同緯度的區域性種植提供重要的理論指導。

相關研究成果已于2023年2月在Nature Plants發表了題為“Photoperiod controls plant seed size in a CONSTANS-dependent manner”的論文,揭示了光周期調控植物種子大小的普遍性規律。中國科學院廣州分院系統研究所華南植物園的余斌博士、何雪梅碩士和廣州大學的湯楊博士為論文共同第一作者;中國科學院華南植物園胡一龍副研究員和侯興亮研究員為該論文共同通訊作者。該研究得到了中國科學院重點部署項目、國家自然科學基金項目和中國科學院戰略性先導科技專項等項目的資助。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41477-023-01350-y

附件下載: