海洋牧場是全球海洋漁業發展轉型升級的重要方向,受到中央和沿海各地政府的高度重視。中國科學院南海海洋研究所丁德文院士團隊針對我國現代海洋牧場發展中存在的生態學問題,持續開展了海洋牧場生態系統研究工作,相關研究成果分別以“Construction and influencing factors of an early warning system for marine ranching ecological security: Experience from China’s coastal areas” “Trophic structure of fishes and macroinvertebrates in relation to environmental indicators in artificial reef ecosystems of Pearl River Estuary” “現代海洋牧場建設的人工生態系統理論思考”為題目發表在Journal of Environmental management、Ecological Indicators、《中國科學院院刊》等國內外知名期刊。

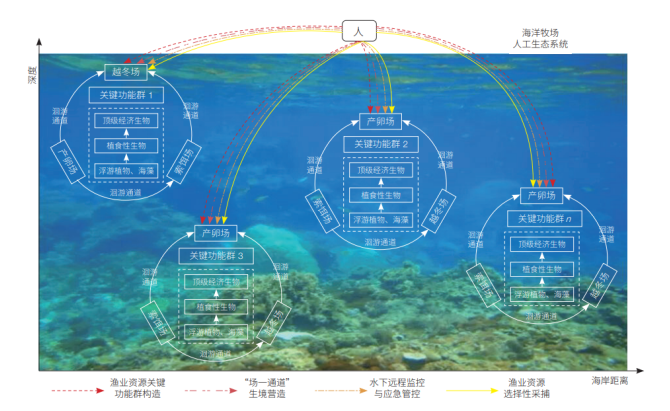

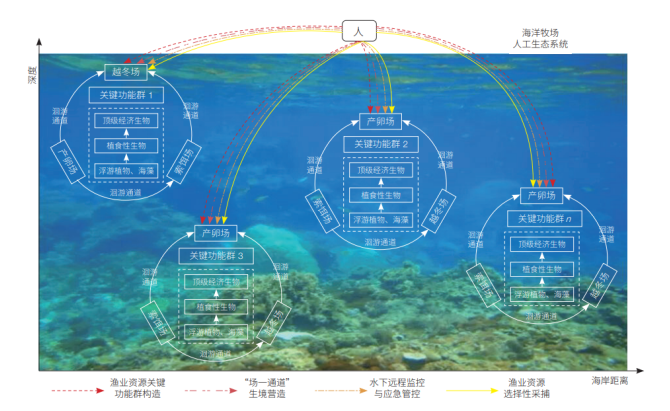

研究團隊在系統總結國內外海洋牧場概念演進過程及其實踐發展歷程的基礎上,剖析了現代海洋牧場建設存在生態學理論缺失、生態工程技術缺少、生態管理缺位等問題,并以問題為導向提出海洋牧場人工生態系統理論,海洋牧場漁業資源關鍵功能群構造及其生境營造原理方法,及包括方案規劃設計、生態工程與智能工程建設、生態適應性管理模式在內的海洋牧場人工生態系統構筑基本范式,為我國現代海洋牧場建設探討生態系統理論體系。

圖1 海洋牧場人工生態系統結構

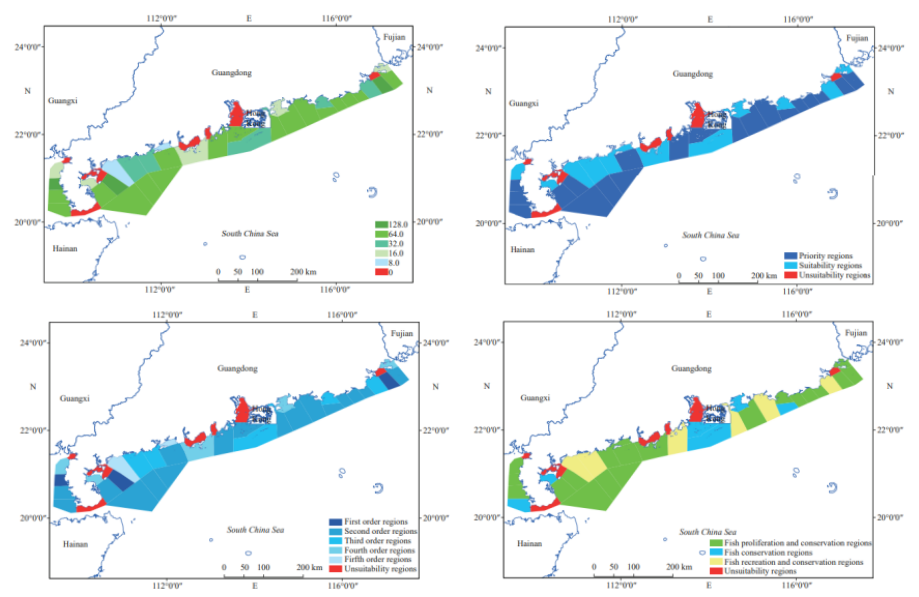

研究團隊采用綜合指標評估模型和系統動力學模型,構建了海洋牧場生態安全預警體系,并將該體系應用于2010-2035年中國沿海國家級海洋牧場生態安全評價與預警,探討未來不同發展模式下中國海洋牧場生態安全的變化趨勢。結果表明廣東省、山東省和江蘇省海洋牧場生態安全耦合協調性較高,資源成為影響中國63.6%區域海洋牧場生態安全協調發展的主要制約因素。在生態優先發展情景下,到2035年中國沿海海洋牧場生態安全將發展到最高水平,但仍有27%的研究區域(江蘇、福建和海南省)存在生態安全高度預警。研究結果可為海洋牧場建設規劃、管理維護和管理決策提供參考,實現開發與保護的平衡。

圖2 2011-2018年中國海洋牧場生態安全空間格局

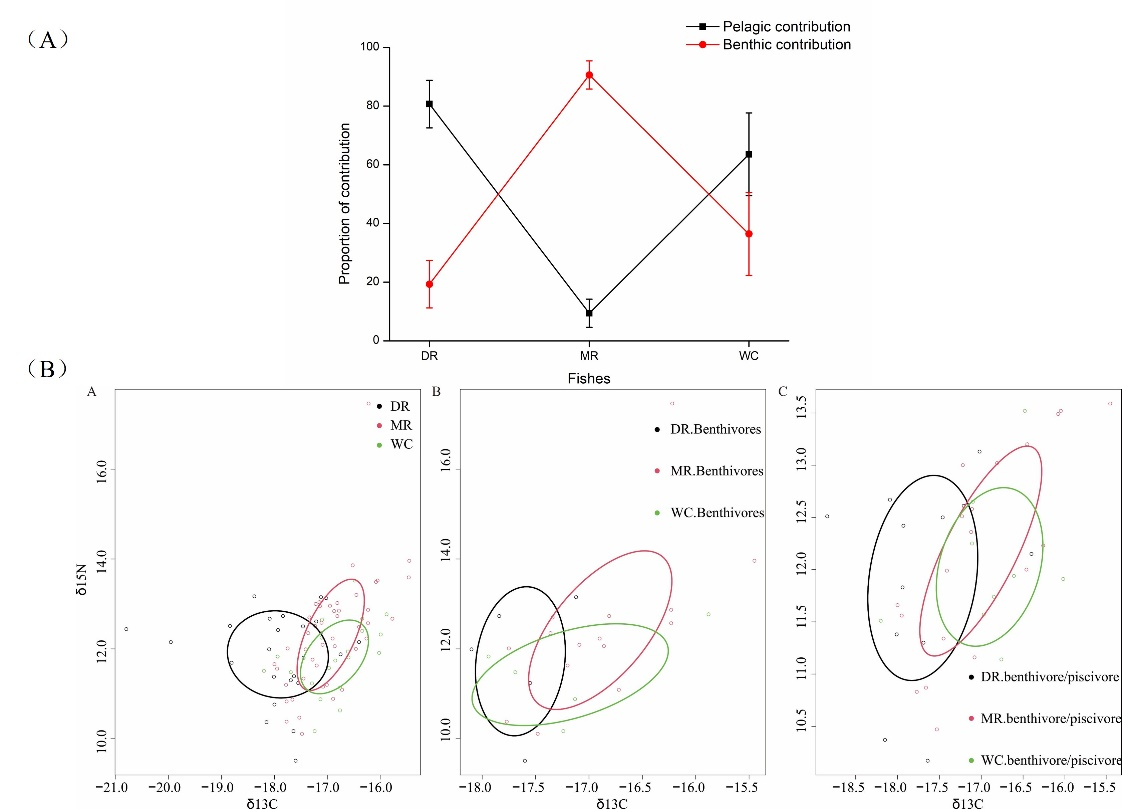

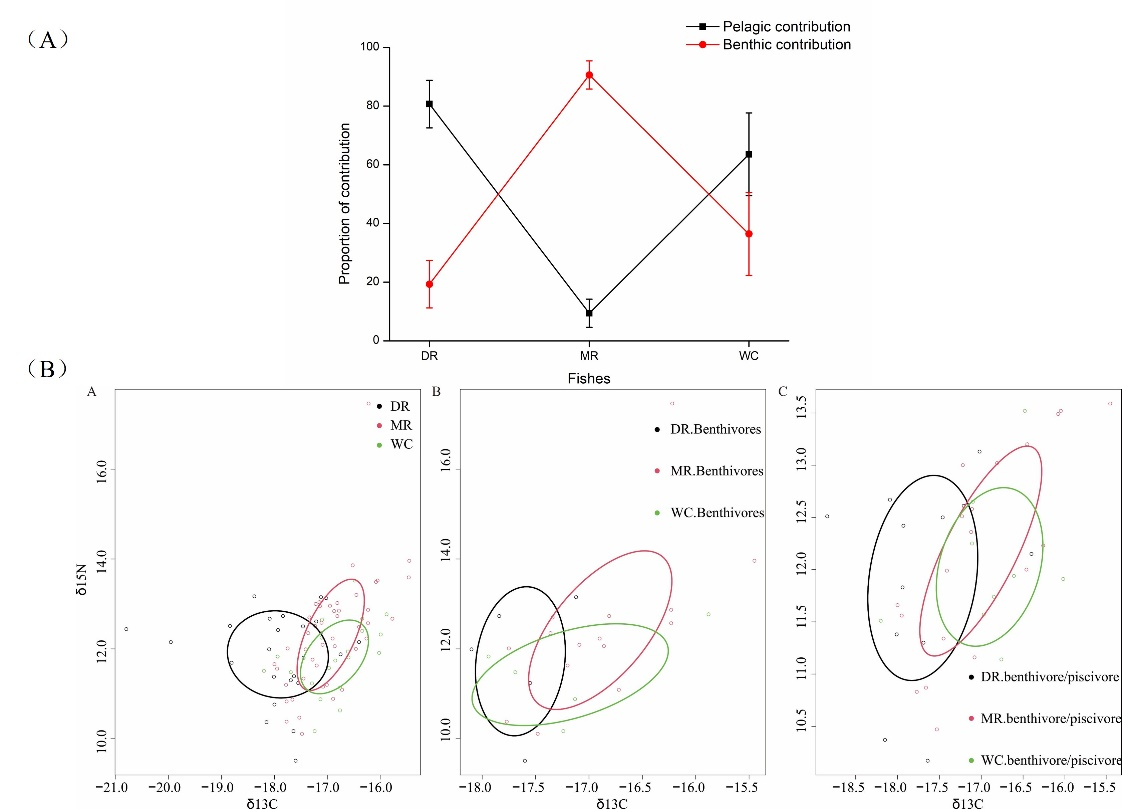

研究團隊采用碳氮穩定同位素方法研究了珠江口萬山、廟灣兩個國家級海洋牧場示范區魚類和大型無脊椎動物的食物網結構,結果表明萬山海洋牧場以底棲生物/游泳生物食性魚類為主,浮游生產是萬山海洋牧場生態系統食物網的主要驅動能量(魚類:80%,大型無脊椎動物:52%),海洋牧場生態系統具有較高的營養多樣性和較低的營養冗余;而廟灣海洋牧場以底棲生物食性魚類為主,底棲生產是廟灣海洋牧場生態系統食物網的主要驅動能量(魚類:91%,大型無脊椎動物:78%)。大型無脊椎動物功能群以碎屑食性和肉食性類群豐度最高,是底棲食物網中的頂級捕食者。研究結果有助于深入了解珠江口海洋牧場生態系統食物網結構狀況,可為珠江口海洋牧場人工魚礁建設和漁業管理政策提供科學依據。

圖3 珠江口海洋牧場生態系統魚類生產貢獻和功能群生態位

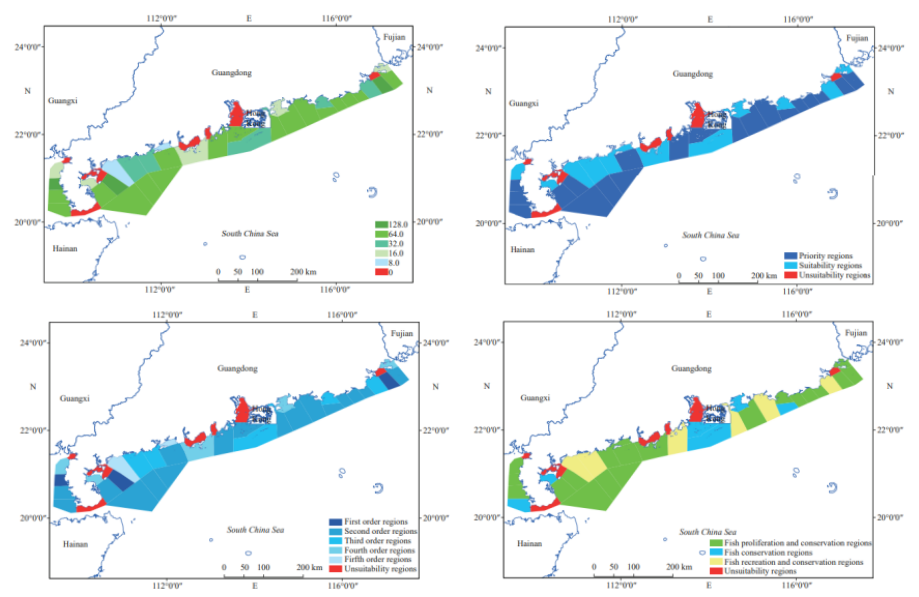

另外,研究團隊完成的廣東省管轄海域40個區域的海洋牧場選址生態適宜性評價,為廣東省海洋牧場“十四五”規劃編制提供了技術依據。研究團隊研制的海洋牧場大型底棲生物原位調查設備、海洋牧場增殖放流魚苗索餌游泳訓練裝置等裝備,為廣東省現代化海洋牧場建設提供了實用技術裝備。

圖4 廣東省海洋牧場選址生態適宜性評價結果

研究團隊博士研究生焦夢雨、助理研究員周衛國、丁德文院士、索安寧研究員分別是論文的第一作者和通訊作者。研究工作得到南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才引進重大項目廣東省海洋牧場規劃、建設與管理工程技術研究項目(GML2019ZD0402)支持。

相關論文信息:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36840997/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X22002941?via%3Dihub

http://www.bulletin.cas.cn/zgkxyyk/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20220916&journal_id=zgkxyyk

https://link.springer.com/article/10.1007/s00343-022-1423-8

附件下載: