海底冷泉(Cold Seeps)是一種來自海底沉積界面以下,以水、甲烷或其他碳氫化合物為主要組分的低溫流體,是海洋物質和元素循環的重要途徑。冷泉逸出的甲烷90%以上由硫酸鹽還原和甲烷缺氧氧化(Anaerobic Oxidation of Methane, AOM)作用消耗。一般認為,SO42-是AOM的主要電子受體。但有研究提出,錳(Mn)有可能參與了AOM,并為化能微生物提供高于SO42-的能量,但該過程尚未在冷泉系統中實際觀察到。另一方面,錳的自生礦物廣泛分布于海洋各種沉積環境中,在海底累積形成多金屬結核和富鈷結殼等資源,部分以鐵錳微結核的形式存在,近年來廣受關注。已有研究發現,冷泉系統中存在富錳沉積層和菱錳礦等自生錳礦物,但缺乏關于現代活動冷泉中自生錳微結核的研究。

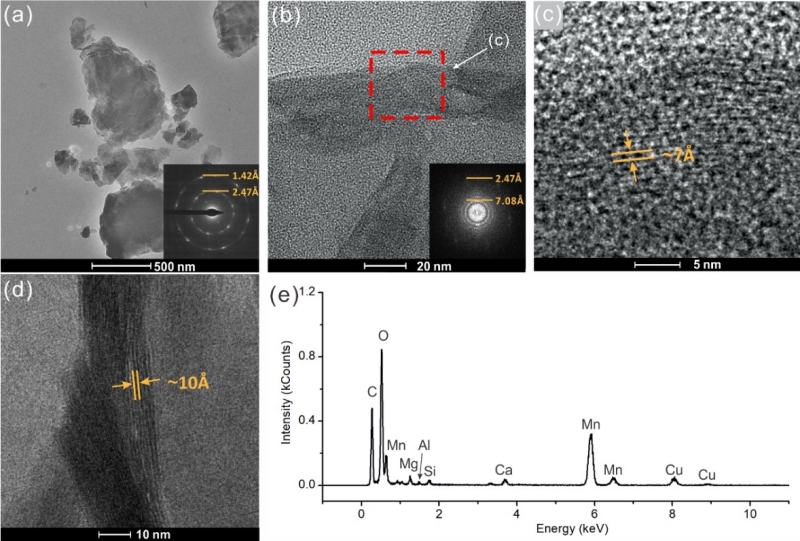

本研究團隊從南中國海(SCS)的活躍“海馬”冷泉區采集到了富錳沉積物,從中提取到錳微結核并開展了礦物學和地球化學分析。研究結果表明,冷泉區的自生微結核粒徑較小(大部分顆粒直徑小于100μm),主要呈不規則狀或近球形,表面粗糙多孔(圖1)。物相主要為弱結晶的7?-和10?-層狀錳酸鹽礦物(圖2)。

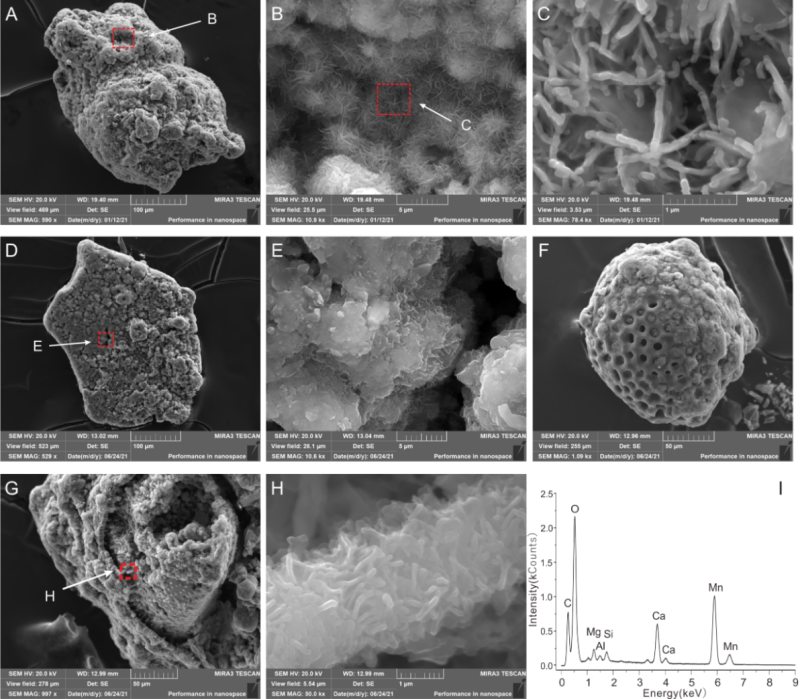

圖1 “海馬”冷泉區錳微結核樣品形貌以及微生物礦化與化學沉淀產物結構特征

圖2 “海馬”冷泉區錳微結核樣品中7?和10?層狀錳酸鹽礦物結構特征

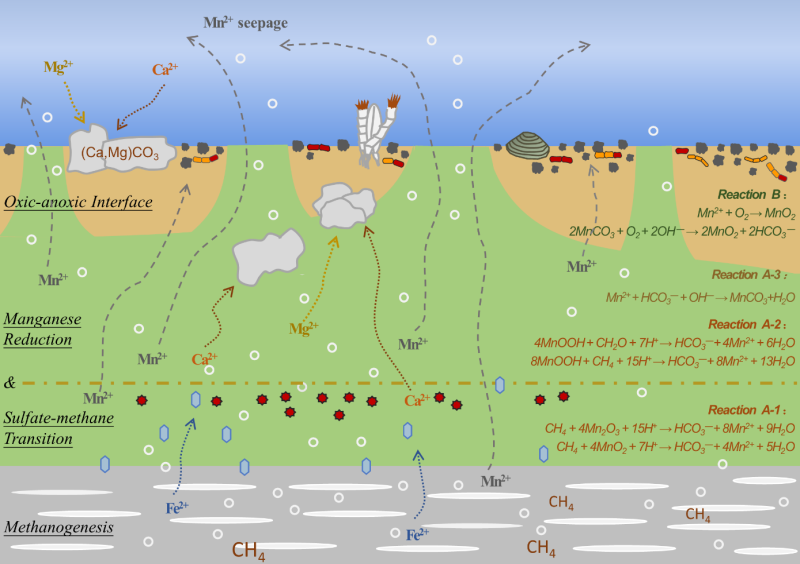

相較于其它普通沉積環境中發現的鐵錳微結核,“海馬”冷泉區的錳微結核樣品中富含Mn而相對虧損Fe、Co、Ni、Cu和稀土。該錳微結核中具有微生物礦化結構和化學沉淀特征(圖1),剖面結構較均一,無明顯層狀結構。依據Co年代學計算方法,基于其Co、Fe、Mn含量計算發現,該微結核的生長速率異常高(平均達~8267mm/Myr),說明錳微結核的物質來源可能是深部富金屬冷泉流體,而錳微結核很可能形成自生物礦化和化學沉淀共同作用下的快速沉淀過程。基于以上分析,本研究團隊提出了錳在活躍冷泉環境下的運移模式:在缺氧/還原環境的AOM過程中,沉積物中的Mn(IV) 可以被還原活化為Mn(II),并釋放到孔隙水中;Mn(II)將向上擴散,在氧化環境中重新氧化并沉淀形成錳微結核(示意圖見圖3)。

圖3 活躍冷泉區錳遷移過程示意圖

該南海“海馬”冷泉區自生微結核的發現,指示了現代活躍冷泉區中錳細菌的活動,支持了其中依賴Mn的AOM作用發生的可能性,從而加深了對冷泉系統中錳的地球化學的認識。

該研究成果已在線發表于國際期刊Journal of Geophysical Research:Oceans。論文第一作者為中科院廣州地球化學研究所博士生張歡,通訊作者為袁鵬教授(中國科學院廣州地球化學研究所/廣東工業大學)和自然資源部第二海洋研究所董彥輝副研究員。該研究受到國家高層次人才計劃項目、國家自然科學基金項目等的資助。

論文信息:Huan Zhang(張歡), Junming Zhou(周軍明), Peng Yuan(袁鵬)*, Yanhui Dong(董彥輝)*, Wenxiao Fan(樊文梟), Xing Yu(余星), Jianggu Lu(魯江姑), 2023. Implication from mineralogical and geochemical characteristics of authigenic micronodules in the Haima cold seeps for understanding the manganese geochemistry in active seepage, Journal of Geophysical Research: Oceans, https://doi.org/10.1029/2022JC019194

(中國科學院礦物學與成礦學重點實驗室供稿)

附件下載: