近日,中國科學院南海海洋研究所邊緣海與大洋地質重點實驗室(OMG)張江陽副研究員、張帆研究員和孫珍研究員,聯合香港中文大學楊宏峰教授團隊等,在馬里亞納海溝南部“挑戰者深淵”附近的巖石圈變形和地震相關性研究取得新進展。相關成果于近日發表在Tectonophysics(《構造物理》)上。

俯沖帶作為匯聚型板塊邊界,是大地震最活躍的區域。俯沖帶地震主要分為兩類,一類是發生在上下板塊之間的逆沖地震,另一類是發生在俯沖大洋板塊內部,由巖石圈彎曲變形而引起的伸展型地震。由于板內地震深度較淺,容易引起海嘯等自然災害,造成重大的生命和財產損失,因此,是人們關注度比較大的地震。

馬里亞納俯沖帶位于太平洋的西邊界,其最南端的“挑戰者深淵”深度接近11000米,是全球最深的點。但相比于其它海溝,如智利、日本海溝,馬里亞納海溝南端遠離大陸,缺乏近場觀測,研究程度相對較低。海底地形數據顯示該區域的板塊撓曲變形巨大,如此大的變形對板內地震有什么影響不清楚。

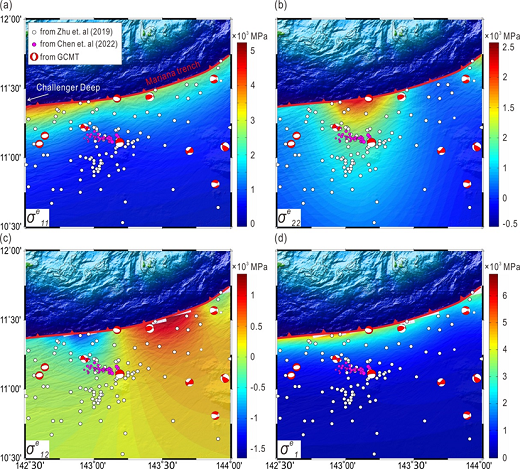

圖1 板塊撓曲應力分量與地震分布

針對這一問題,研究人員通過對“挑戰者深淵”附近的海底高精度地形的分析和解釋,統計板塊撓曲斷裂的走向,確定了板塊撓曲的主方向。利用新開發的三維板塊撓曲模型,重現了馬里亞納海溝最南端的巖石圈撓曲形態,采用粒子群人工智能算法(PSO)反演了俯沖板的彎曲參數。

研究發現撓曲應力沿海溝走向變化最大的區域,與外緣隆起區及地震群集中區一致。(圖1)。結合前人研究發現板內地震所刻畫的斷層面與磁異常條帶近似平行,本研究認為地震群與海底先存斷裂的重新活化有關。

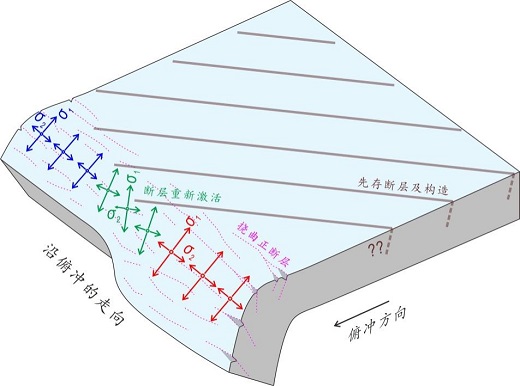

基于上述認識,研究提出了一個三維彎曲模式(圖2),即沿海溝走向的載荷增加會引起板塊撓度的橫向變化,以及最大彎曲應力方向的改變,這可能導致先前存在的弱斷層重新激活和非均勻分布的板內地震。

本研究揭示了馬里亞納海溝南端“挑戰者深淵”俯沖板塊變形、應力狀態與地震分布之間的關系,不僅有助于理解俯沖帶地震的力學過程,對于地震海嘯的預警也具有重要意義。

相關論文信息:https://doi.org/10.1016/j.tecto.2023.229752

圖2 俯沖板塊撓曲形態變化對應力狀態影響的模式圖

附件下載: