大火成巖省(LIP)被認為是地殼快速增長的最有效方式之一,通常包括巨量的鎂鐵質巖石和小比例的中酸性巖石。前者代表地幔對地殼的貢獻,而后者的成因卻存在爭議,對于大陸地殼生長的意義也不確定。很多學者根據放射性同位素(Sr-Nd-Hf)的虧損或者富集特征,認為中酸性巖漿是通過玄武質巖漿的結晶分異或者古老地殼物質重熔形成,分別作為新生地殼和古老地殼循環。然而,過去在考慮長英質巖石的成因時,通常過度依賴同位素特征而忽略了巖石本身的主微量元素特征所帶來的成因啟示,因此對大陸地殼生長的意義會產生誤解。

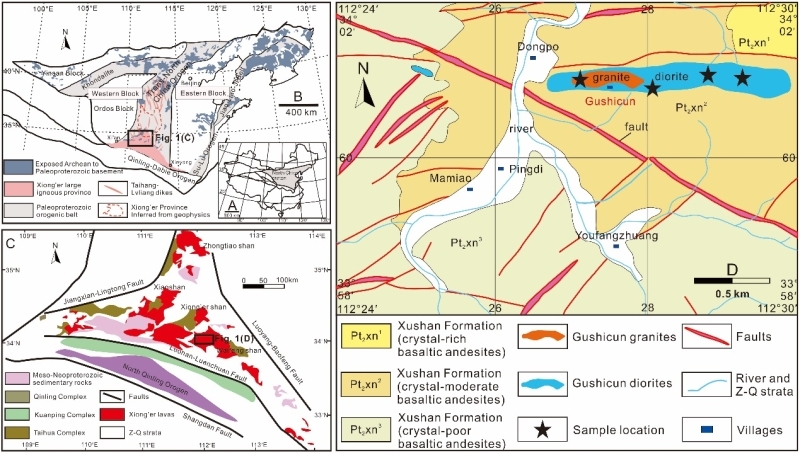

針對以上問題,中國科學院廣州地球化學研究所在讀博士生馬建鋒在趙太平研究員指導下,對華北克拉通南緣中元古代熊耳大火成巖省中的閃長巖和花崗巖(圖1)開展了詳細的地質考察、巖石學、地球化學分析以及alphaMELTS模擬,揭示了大火成巖省中的長英質巖石成因的具體過程,并且提出了對大陸地殼生長意義的新認識。本次研究發現:

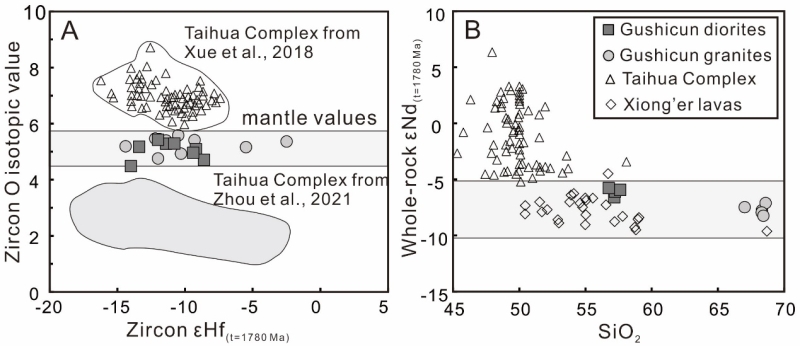

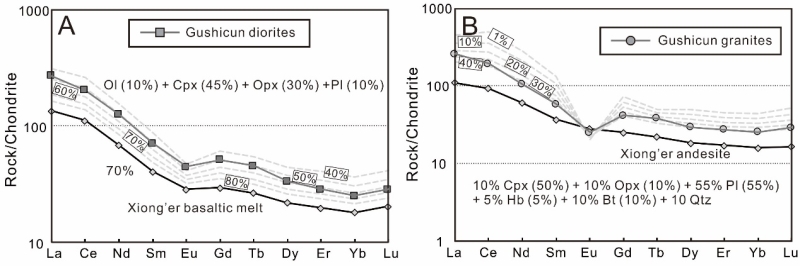

(1)閃長巖和花崗巖時代為1780 Ma,與熊耳LIP同期。閃長巖結構和化學特征表明為快速結晶的熔體而非堆晶,結合地幔相似的O同位素特征(圖2)和微量元素質量平衡計算顯示是經過40-50%的玄武質巖漿結晶分異形成(圖3)。

(2)花崗巖為I型花崗巖且與閃長巖成分不連續以及略高的鋯石結晶溫度表明,花崗巖不可能通過閃長巖的結晶分異形成;微量元素與熱力學模擬顯示花崗巖無法通過古老基底斜長角閃巖和TTG部分熔融形成,另外花崗巖中的鋯石具有與地幔相似的O同位素特征(圖2),且熱力學模擬顯示低水含量下熊耳LIP中的玄武安山巖經過30%的部分熔融可以產生相似熔體,與微量元素質量平衡計算結果也是一致的(圖3)。

(3)雖然閃長巖和花崗巖均具有富集的放射性同位素(Nd-Hf)特征(圖2),但是卻都代表新生地殼,而非前人認為的古老地殼重熔。作者同時還注意到,根據放射性同位素特征很難評估大陸地殼生長速率,并且會產生誤解。例如造山帶中大量鎂鐵質巖石具有富集的放射性同位素特征,但是依然有助于大陸地殼的生長,而新生的沉積物重熔雖然具有虧損的放射性同位素特征,但是對大陸地殼生長沒有貢獻。

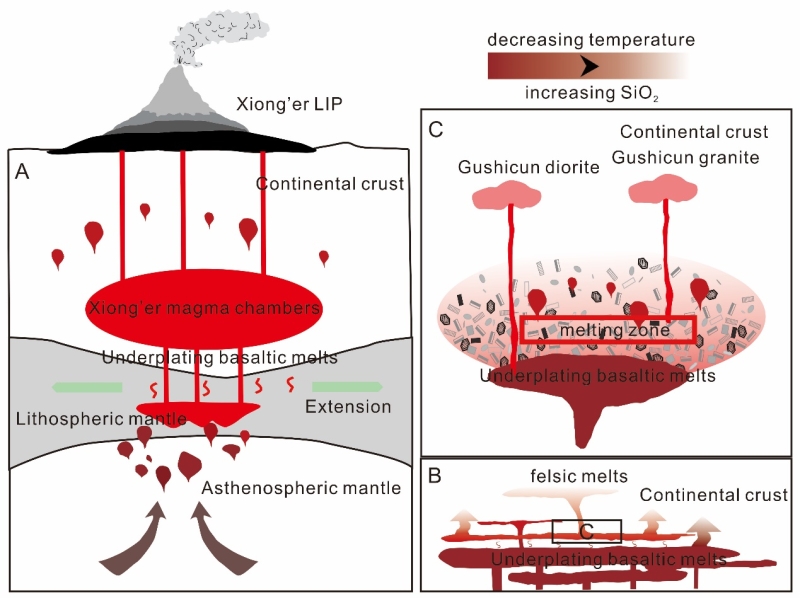

綜上,本文提出一個新的成因模型:LIP中的長英質巖石由中基性巖重熔形成,并非由高程度結晶分異、古老地殼重熔或者不混熔形成(圖4)。同時放射性同位素可能對中酸性巖石成因產生誤解,從而對大陸地殼生長的意義產生歧義,需結合其他證據謹慎分析。

相關研究成果近期發表于國際地學權威期刊《GSA Bulletin》。

論文信息:Jian-Feng Ma(馬建鋒), Chuan-Hao Qu(瞿川豪), Yan-Yan Zhou(周艷艷), and Tai-Ping Zhao(趙太平)*. The genesis of ca. 1.78 Ga granitoids in the Xiong’er large igneous province: Implications for continental crust generation. GSA Bulletin (2023). https://doi.org/10.1130/B36694.1

圖1 研究區地質背景與采樣位置

圖2 閃長巖與花崗巖全巖Nd同位素與鋯石Hf-O同位素特征

圖3 稀土元素質量平衡模擬閃長巖和花崗巖形成

圖4 熊耳大火成巖省中酸性巖石成因模式

附件下載: