近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態(tài)重點實驗室林強研究員團隊解析了葉海龍(leafy seadragon)擬態(tài)特征形成的進化和遺傳學基礎,基于基因編輯技術闡明了其復雜性狀形成的分子調(diào)控機制,并預測了未來氣候變化下海龍科物種適宜棲息范圍的演變趨勢。相關研究成果作為封面論文發(fā)表于Science China-Life Sciences(《中國科學·生命科學》)(圖1)。該課題組前期發(fā)表于Science Advances(《科學前沿》)的研究結(jié)果已成功解析了草海龍(weedy seadragon)復雜性狀的演化特征和性別決定機制,前后兩個姊妹篇研究為這類特殊物種的形成與演化機制研究奠定了基礎,并為海龍科關鍵物種的科學保護提供了重要科學依據(jù)。

圖1 左:本研究作為封面論文發(fā)表于Science China-Life Sciences;右:課題組前期工作作為封面論文發(fā)表于Science Advances

查爾斯·達爾文在《物種起源》的結(jié)語中寫道:“從如此簡單的一個開端,展現(xiàn)物種進化的無盡形態(tài)之美”。葉海龍無疑是自然界中“進化無盡之美”的最典型代表(圖1)。葉海龍生活在澳大利亞南部沿海,其全身被葉狀附肢覆蓋,能夠完美融入棲息的海草床中。與其他海龍科物種類似,葉海龍種群因棲息地破壞、環(huán)境污染、人類活動等因素正面臨前所未有的危機。然而,目前對葉海龍的研究十分有限,它們是如何適應海草床的特殊生境?在未來氣候變化下它們的適宜棲息地將如何變化?目前尚未有答案。

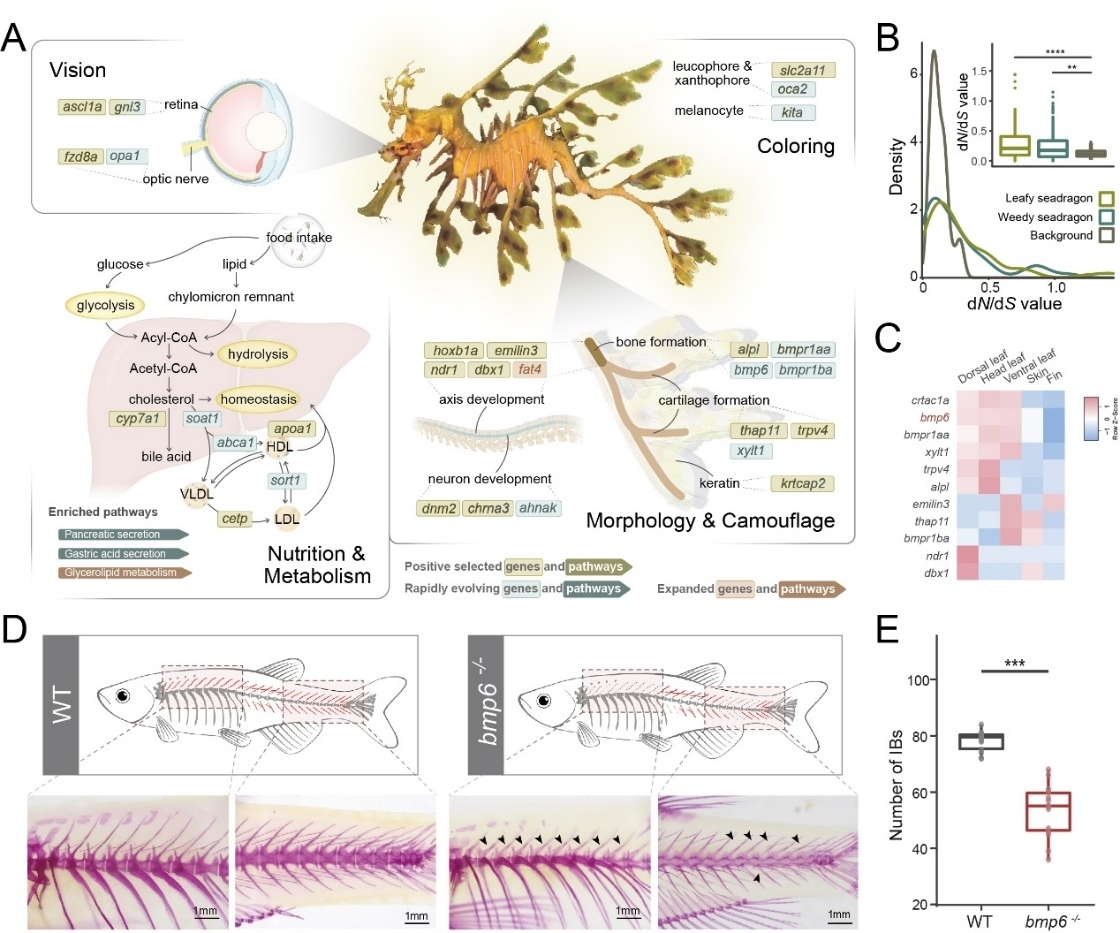

研究團隊前期圍繞海龍科物種復雜性狀演化已有一系列研究,陸續(xù)解析了海龍科腹鰭丟失(Nature, 2016)、棘刺發(fā)生(Nature Communications, 2021)、牙齒丟失(NSR, 2020; Science Advances, 2021)、脾臟丟失(Nature Communications, 2022)等性狀的遺傳學基礎。在本研究中,團隊對葉海龍進行了比較基因組學的分析,發(fā)現(xiàn)與其他魚類相比,葉海龍基因組有著較高的進化速率。進一步對相關基因進行挖掘,發(fā)現(xiàn)多個快速進化和正選擇基因參與了骨骼和膠原等附葉組織相關發(fā)育通路,這可能是造就葉海龍表型高度特化的潛在原因。使用CRISPR-Cas9基因編輯技術對其中一個關鍵基因bmp6進行了斑馬魚敲除實驗,結(jié)果顯示突變型肌間刺發(fā)育受到顯著影響,表明該基因?qū)趋腊l(fā)育的重要作用(圖2)。

圖2 影響葉海龍附葉發(fā)生的遺傳學特征

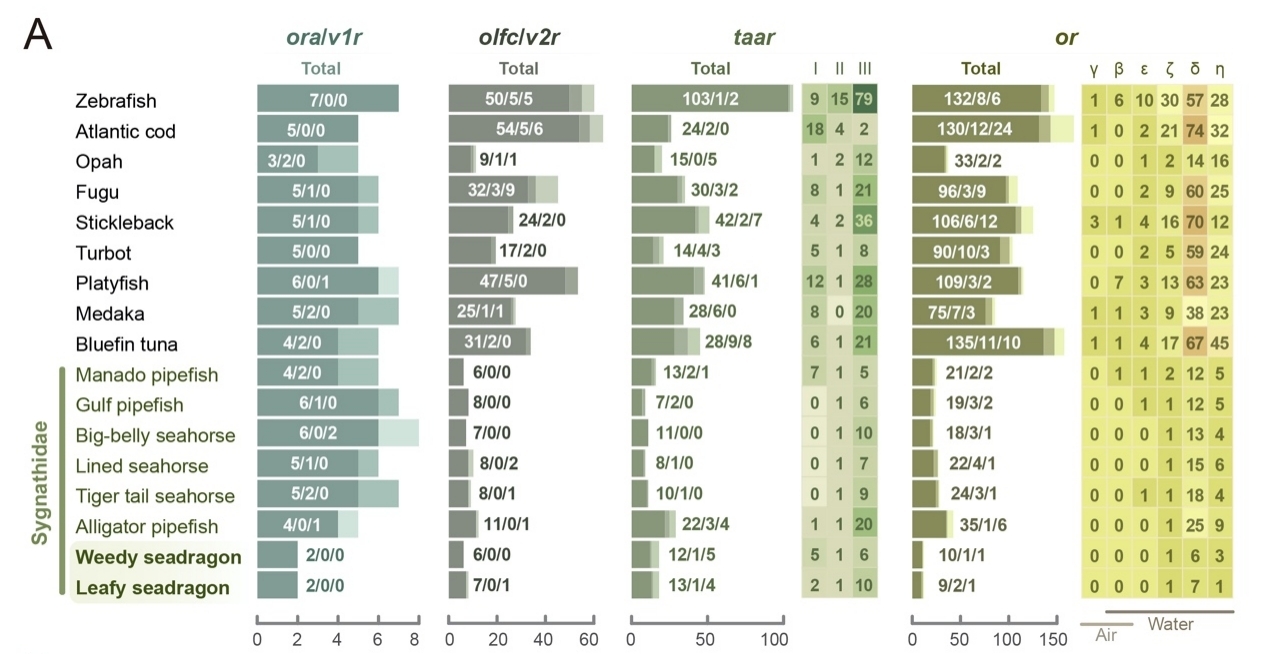

團隊前期研究已表明海龍科魚類化學感受器家族顯著收縮(Nature, 2016)而葉海龍較其他海龍科物種丟失了更多,其中OR和V1R嗅覺受體數(shù)量為已報道硬骨魚類中最少(圖3)。研究表明,魚類OR的數(shù)量與生境復雜程度顯著相關。葉海龍專性棲息于海草床生態(tài)系統(tǒng),對特定生境具有高度依賴性,加上食性單一、不善游動和遷徙等特性,推測其嗅覺受體大量丟失與其適應獨特的生境有關。

圖3 海龍科魚類嗅覺受體顯著收縮,葉海龍有著已報到最少的OR和V1R

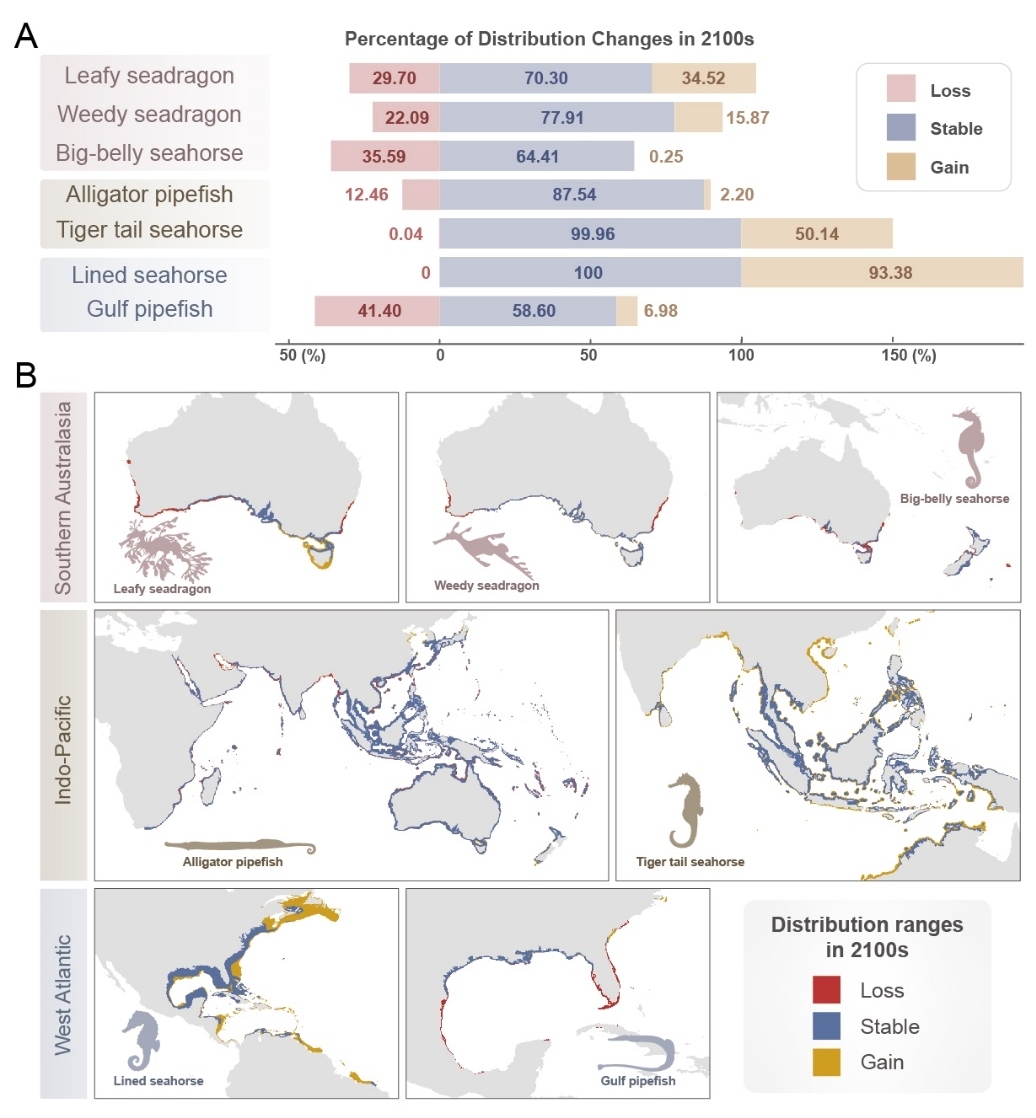

在長期的進化過程中,葉海龍和草海龍高度特化的表型以及生活方式使其能夠完美地適應特殊的海草床生態(tài)系統(tǒng)。然而,近年來在氣候變化和人類活動的共同影響下,海龍的適宜棲息受到嚴重破壞。使用物種分布模型進行預測,結(jié)果表明與線紋海馬等廣布種相比,區(qū)域特有物種葉海龍和草海龍的適宜棲息地范圍將在本世紀末發(fā)生銳減,現(xiàn)有的棲息區(qū)域在未來或?qū)⒉辉龠m合其生存(圖4)。另外,海龍的擴散能力極弱,難以長距離遷徙至新的適宜環(huán)境中。因此,對海龍保護策略的制定不僅需要考慮其物種本身,還需將未來氣候變化和生境類型納入考量。

圖4 在RCP 8.5下,SDM預測本世紀末7種海龍科物種的生境適宜性變化

中國科學院南海海洋研究所曲朦副研究員、張穎懿博士研究生、張志新研究員,以及華中農(nóng)業(yè)大學高澤霞教授為共同第一作者,林強研究員和Meyer教授為通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學基金重點項目、國家杰出青年基金、中科院基礎前沿計劃原始創(chuàng)新項目、國家重點研發(fā)計劃、中科院戰(zhàn)略性先導B專項等項目資助。

相關論文信息:The genetic basis of the leafy seadragon’s unique camouflage morphology and avenues for its efficient conservation derived from habitat modeling. https://www.sciengine.com/SCLS/doi/10.1007/s11427-022-2317-6;JSESSIONID=36fe0d40-0a7d-4fd4-860b-7de0d51ee99e

附件下載: