近日,中國科學院深圳先進技術研究院材料所喻學鋒、趙海濤團隊在國際學術期刊《化學工程雜志》Chemical Engineering Journal 上發表題為“Robotic platform for accelerating the high-throughput study of silver nanocrystals in sensitive/selective Hg2+ detection”的文章。該工作將光學仿真、數據建模、自動化合成、原位表征、機器學習等方式融合實現銀納米晶的高通量及其原位應用研究,加速材料應用在可視化傳感檢測當中,實現膠體光學材料高通量數據驅動研究的科學新范式。中國科學院深圳先進技術研究院博士后邢理想為論文第一作者,喻學鋒研究員和趙海濤副研究員為論文共同通訊作者,中國科學院深圳先進技術研究院為論文第一單位。

文章上線截圖

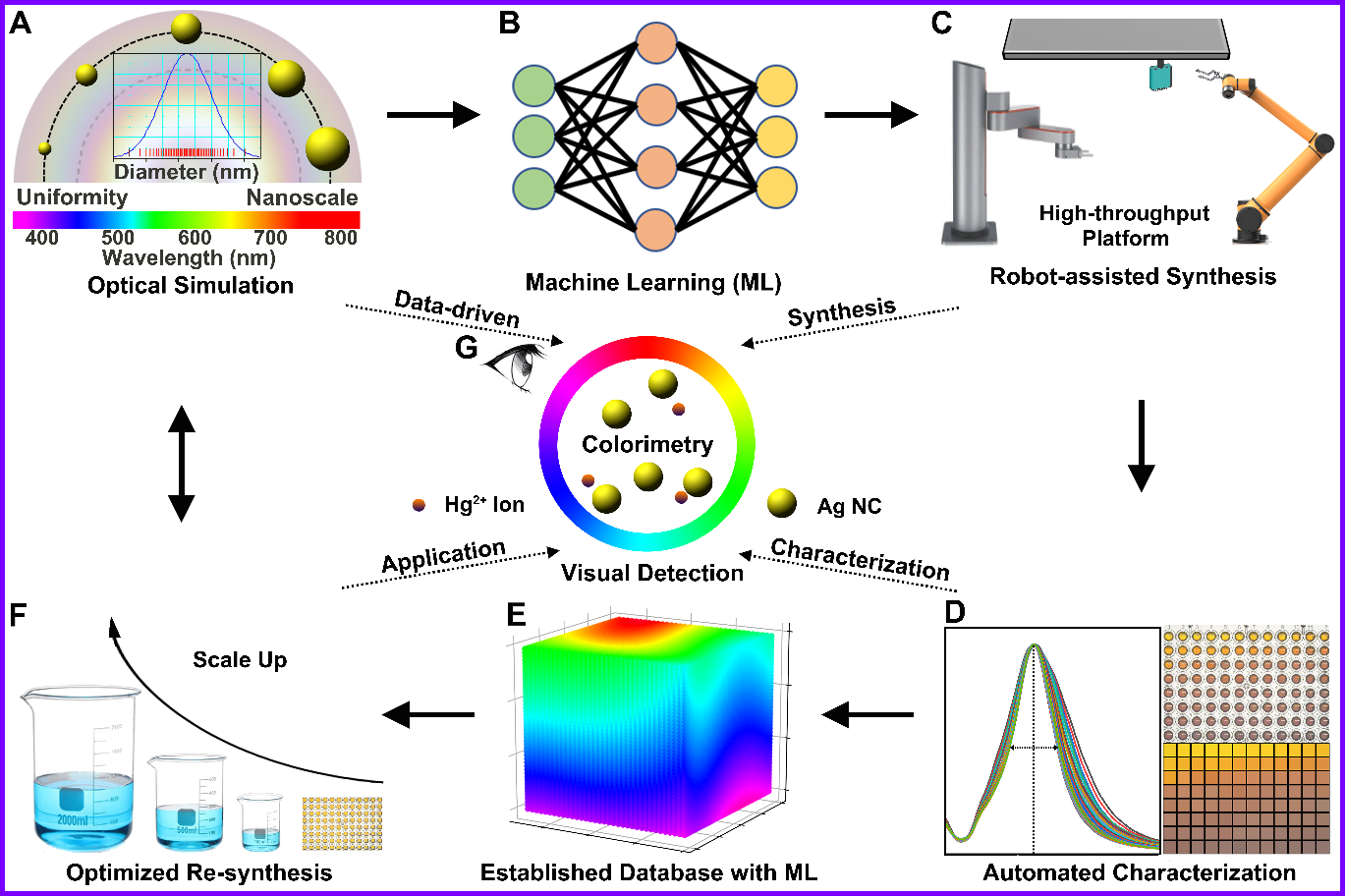

銀納米晶由于優異的光電性質,在傳感檢測、能源催化、抗菌醫藥等領域具有廣泛的應用,而其光學性質又與材料形貌結構、尺寸分布、表面配體等密切相關。在過去的研究中主要通過單因素優化實現材料的可控合成,進而調控材料的光學性質,這往往依靠經驗式方法和密集型人力勞動,建立的合成數據庫存在著有效樣本容量少、結果可重復性差等問題,嚴重制約了銀納米晶的研究和應用。隨著人工智能在材料科學領域的興起,為材料大數據樣本的獲取提供了可能,結合光學仿真和機器學習對材料基因組信息進行有效的分類和篩選,有望實現多因素作用下材料的可控合成和目標應用。該研究通過整合光學仿真、數據建模、自動化合成、原位表征、機器學習等技術方式,實現多因素作用下銀納米晶的優化合成和高通量篩選,突破傳統膠體光學材料在可控合成和色彩應用上的局限,加速目標材料應用于可視化檢測汞離子當中。

首先,通過Mie理論對材料的理想光學性能進行仿真預測,建立目標光學性質(光譜半峰寬、峰位)與材料形貌尺寸(分布狀況、尺寸)之間的數字化聯系,進而數據驅動指導銀納米晶的自動化合成和高通量篩選。針對自動化合成中的關鍵參數(穩定劑、形貌控制劑、還原劑),進行高通量濕化學合成和原位光學表征(光譜、色彩),對大樣本數據進行有效的分類和篩選,結合機器學習算法,建立多因素合成參數與材料形貌分布之間的復雜模型。在實現可控合成的基礎上(有效樣品數>1200),進一步構建材料色彩(RGB值)與晶粒尺寸之間的數學模型,可以作為快速鑒定銀納米晶尺寸的可視化指標和經驗數據庫。得益于這些模型的構建,可以對目標材料配方進行有效放大和精細化量產,作為基底應用在可視化傳感檢測當中,顯著提升了溶液中汞離子可重復檢測的線性范圍(0.01-200 μM)和靈敏度(3 nM),比色法性能明顯優于其它已報道的材料基底。

該工作展示的高通量研究方法具有優越的科學性和應用潛力,其數據驅動材料創新可以拓展應用在其它膠體光學材料當中,并為人工智能、機器人、材料科學、環境檢測等領域的交叉研究開辟了新的道路。

本研究得到了國家自然科學基金、廣東省自然科學基金、深圳市自然科學基金、深港澳科技計劃以及騰訊犀牛鳥科研基金等項目的大力支持。

高通量研究銀納米晶的流程示意圖

附件下載: