近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室(LTO)詹海剛研究團隊在海洋熱浪影響浮游植物方面取得新進展。相關研究成果以“Shifting Responses of Phytoplankton to Atmospheric and Oceanic Forcing in a Prolonged Marine Heatwave”為題發表于國際著名期刊Limnology and Oceanography《湖沼與海洋》,LTO詹偉康助理研究員為論文第一作者,詹海剛研究員為通訊作者。

海洋熱浪是指發生在海洋中的極端高溫事件,其形成機制包括大氣強迫(如太陽輻射、感熱、潛熱、風等)和海洋動力過程(如海洋平流、層結、垂向混合、上升流和Ekman抽吸等),這些機制通過改變海洋混合層的營養鹽供應或光照條件,對全球海洋浮游植物的分布與變化產生廣泛的影響。當海洋熱浪持續時間較短且機制較為單一時,浮游植物的響應通常變化不大。然而,對于一些持續時間較長的海洋熱浪,其主導驅動因素可能會發生改變,這是否會對浮游植物響應帶來重大轉變目前還不清楚。另外,以往的研究主要關注熱浪對海水葉綠素的影響,很少涉及浮游植物生物量和群落結構的響應。

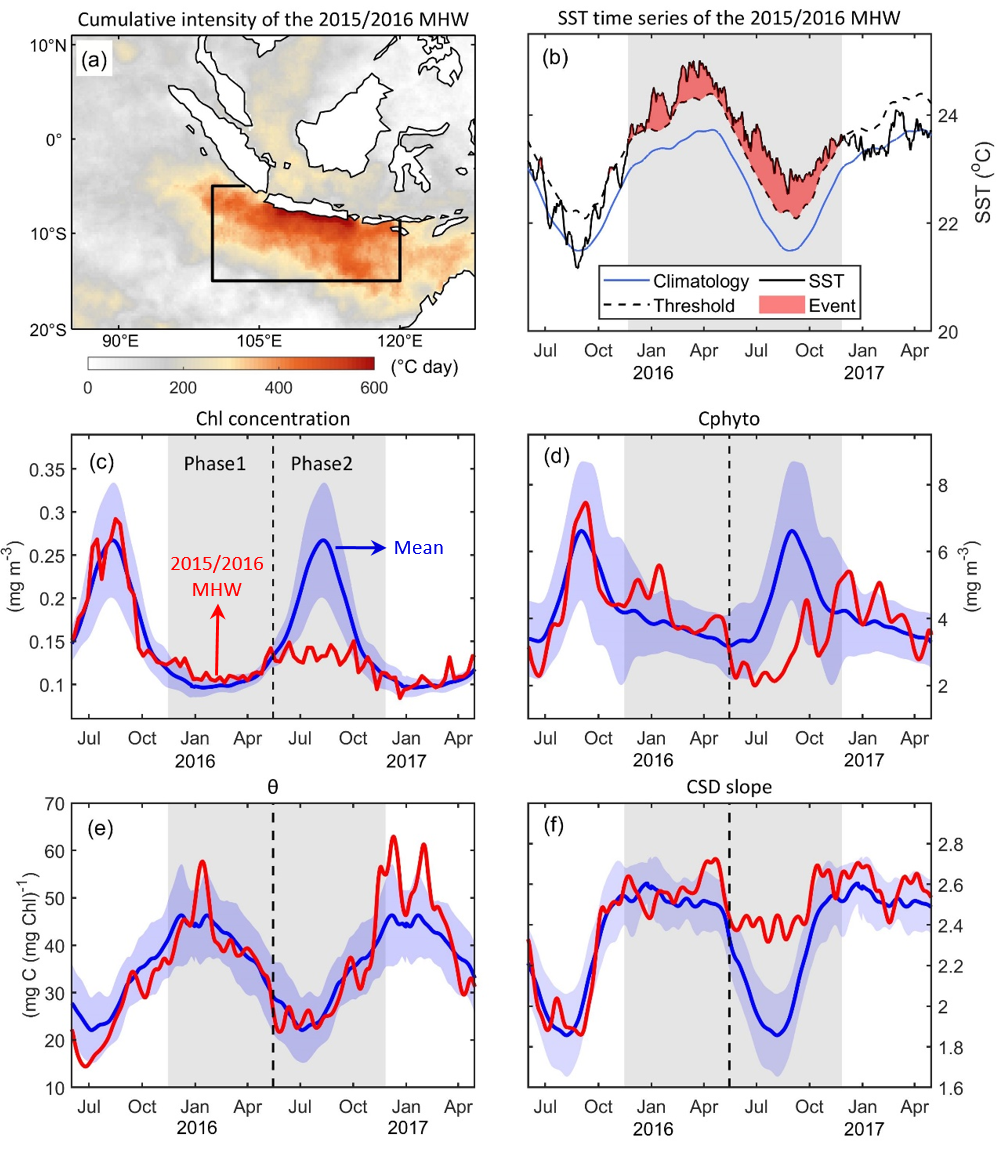

研究團隊基于衛星遙感和Argo數據,發現發生在2015-2016年間熱帶東南印度洋的一個長熱浪事件中(持續時長達372天),盡管表層海水表現出一致性增溫信號,衛星觀測的浮游植物(葉綠素濃度、生物量和粒徑結構)響應卻出現顯著差異(圖1)。在熱浪的前半階段(階段1),海表葉綠素濃度和浮游植物生物量略微增加,整體的浮游植物粒徑結構基本不變;然而在熱浪的后半階段(階段2),葉綠素濃度和浮游植物生物量顯著下降,且整體的群落結構朝更小粒徑浮游植物轉變。

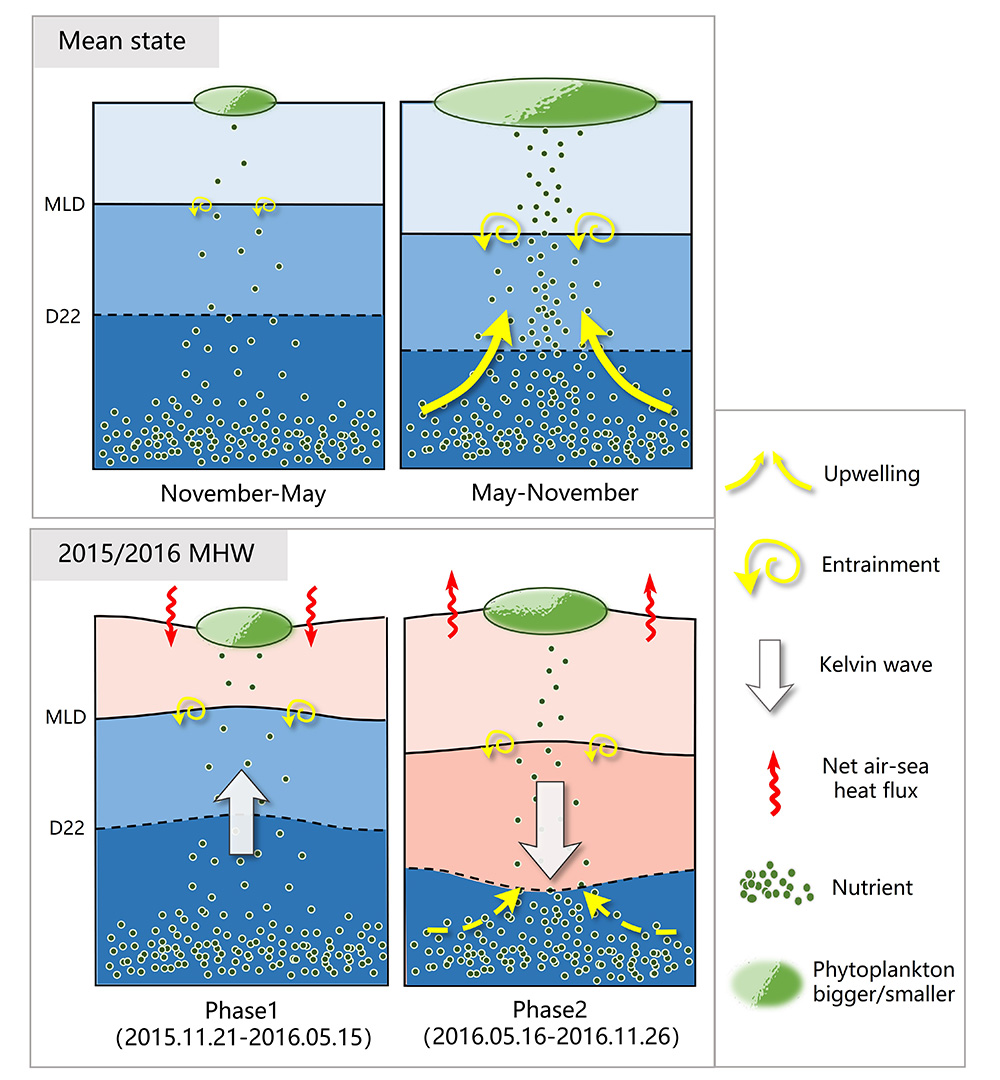

浮游植物的不同響應主要受海洋熱浪的不同物理驅動因素調控。階段1海表增溫主要受大氣因素(海表凈熱通量增加)主導,此階段混合層變淺,近表層水體層結增強,但同時也存在上升開爾文波,這些因素使得該階段混合層內總體營養鹽變化不大,因而葉綠素和生物量等變動不大。階段2海洋熱浪則主要受海洋過程(下沉開爾文波)主導,此階段海洋波動大大減弱了該海域的季節性上升流,導致混合層內營養鹽顯著減少,造成葉綠素濃度和生物量的下降,進而擴大小粒徑浮游植物的生長優勢(圖2)。研究團隊進一步對該海域1998-2020期間所有熱浪事件進行統計分析,結果表明由大氣主導的海洋熱浪傾向于增加該海域浮游植物葉綠素濃度和生物量,而海洋過程主導的熱浪則相反,與2015/2016的長熱浪事件基本一致。

上述結果表明,即使在同一個海洋熱浪事件中,因為主要驅動因素的變化,浮游植物響應也可能會發生顯著轉變。由于表層變暖信號的連續性,這種轉變很容易被忽視。因此,在綜合評估海洋熱浪(尤其是長期熱浪)對浮游植物的影響時,必須關注整個事件中驅動機制的變化。特別是在全球變暖背景下,海洋熱浪的發生頻次將增加,持續時間將變長,對海洋熱浪物理機制進行厘清和分類顯得更有必要。

本研究得到了科技部重點研發計劃項目(No. 2022YFC3103800)、中科院國際合作項目(No. 133244KYSB20190031)、國家自然科學基金(Nos. 42276186, 42276027, 42106169, 42006026, 41906026)、中科院青促會(No. 2021343)、南海海洋研究所發展項目(No. SCSIO202204)、廣東省基金(No. 2023A1515010966)、廣州市科技計劃項目(Nos. 202201010487, 2023A04J0188)、熱帶海洋環境國家重點實驗室自主項目(No. LTOZZ2102)、以及中國-斯里蘭卡聯合科教中心的共同資助。

相關論文信息:Zhan, W., Zhang, Y., He, Q. and Zhan, H*. (2023), Shifting responses of phytoplankton to atmospheric and oceanic forcing in a prolonged marine heatwave. Limnology and Oceanography. https://doi.org/10.1002/lno.12388

圖1. 2015/2016熱帶東南印度洋(a)海洋熱浪累積強度和(b)海表溫度時間序列。(c-f)熱浪期間葉綠素濃度(Chl)、生物量(Cphyto)、細胞著色度(θ)和群落結構(CSD slope)時間序列。其中紅線為熱浪期間的量值,藍線為氣候態平均值,藍色陰影表示一倍標準差范圍,灰色陰影表示熱浪時間段。

圖2. 2015/2016 熱帶東南印度洋海洋熱浪影響浮游植物機制圖。

附件下載: