????了解生物多樣性的起源、分布規律和動態變化的內在機制是現代生態學的關鍵問題。基于功能性狀的生態學(Trait-based ecology)強調植物功能性狀在群落構建和生態系統功能中的重要性,然而,功能性狀也可以在更廣泛的時間和空間尺度上提供與生物多樣性的鏈接。因此,需要構建一個多時空尺度、基于植物功能性狀評估全球變化對生物多樣性影響的研究框架,以探究生物多樣性形成和維持的生理生態機制,助力未來氣候變化下生物多樣性的保護和預測。

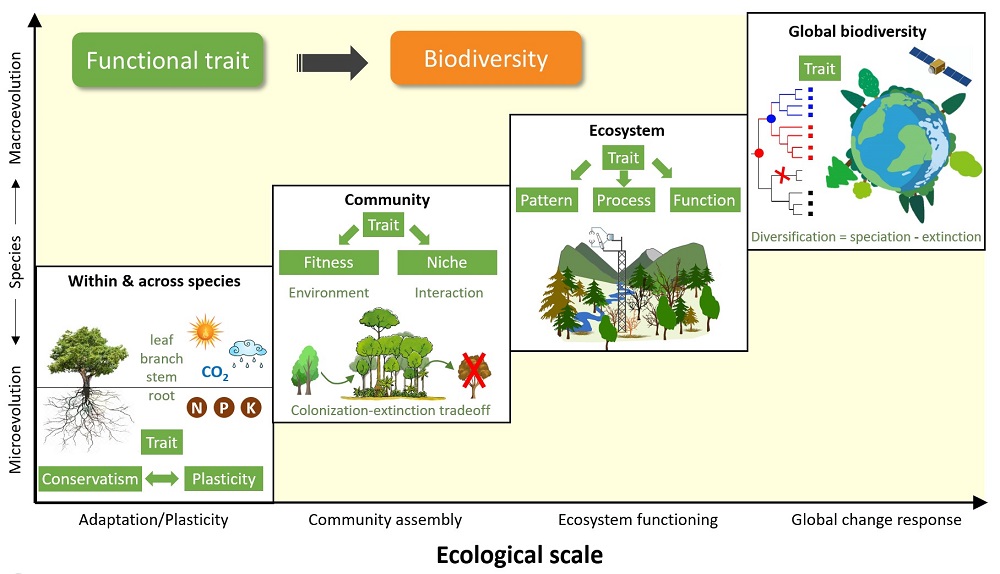

????中國科學院華南植物園植物生態與環境科學中心(PI葉清研究員)的劉慧副研究員,聯合群落生態、生態系統、生物多樣性、全球變化領域的多位科學家,提出了利用植物功能性狀從不同生態維度分析和預測生物多樣性的新視角,并同時考慮了演化和環境的影響(圖1)。文章主要觀點:1)在植物個體和物種尺度,不同器官、種內和種間的性狀變異對于評估物種形成的生態演化動態至關重要,其對氣候變化的響應也是物種生長和死亡的關鍵;2)在群落尺度,基于功能性狀形成的生態位和適合度分化是當代物種共存理論的基礎,而尚具爭議的功能性狀與群落動態之間的相關性則是深入了解生物多樣性維持的切入點;3)在生態系統尺度,植物功能性狀和功能多樣性共同驅動了生物多樣性-生態系統功能之間的鏈接,并可提供物種和生態系統水平的環境耐受閾值;4)在全球尺度,植物功能性狀可以揭示影響物種分布和全球生物多樣性的重要過程,如引起物種形成或滅絕的關鍵性狀,氣候多樣性-地理多樣性-生物多樣性之間的關系等。最后,作為和功能多樣性并列的系統發育多樣性,是生物多樣性的重要組成部分,也是物種微觀和宏觀演化的基礎。演化生態位保守性和環境共同影響了性狀及其可塑性,并且影響性狀之間的協同和權衡關系,從而導致環境變化下群落和生物多樣性的改變。

????該研究系統總結了植物功能性狀在物種適應與共存、生物多樣性-生態系統功能、物種分布和全球生物多樣性中的作用的研究進展,以整合功能性狀的理論和方法來研究生物多樣性,并討論了全球環境變化下功能性狀和生物多樣性相結合的未來研究趨勢。相關研究成果已近期發表在國際學術期刊Biological Diversity上。論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bod2.12004

圖1. 植物功能性狀與生物多樣性的多尺度鏈接

????Biological Diversity是由中國科學院華南植物園2024年創辦的一本同行評議、開放獲取的全英文國際期刊(前三年免版面費)。主編是中國科學院華南植物園主任任海研究員和英國萊斯特大學John Seymour (Pat) Heslop-Harrison教授。與國際知名出版商Wiley合作全球出版發行。本刊以生物多樣性保護與資源可持續利用為重點,致力于發表生物多樣性研究領域原創性、開拓性、應用性成果與前沿進展,特別支持跨學科研究成果的發表,為生物多樣性研究領域的學者搭建國際性高水平學術交流平臺,并打造生物多樣性研究領域的綜合性國際旗艦期刊,共同推動生物多樣性研究領域的進步與發展。期刊網站:https://onlinelibrary.wiley.com/journal/29944139,歡迎感興趣的科研人員投稿!

附件下載: