近日,中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所副研究員于寅團隊在國際知名學術期刊中國工程院院刊《Engineering》上發(fā)表了特邀綜述文章“Progress in Organ Bioprinting for Regenerative Medicine”。文章詳細探討了器官生物打印在再生醫(yī)學領域的最新進展,并對該領域的未來發(fā)展及面臨的挑戰(zhàn)提出了新的見解和思考。

?

https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.04.023

?

器官損傷或衰竭由于受傷、疾病和衰老而常常發(fā)生,人體在大多數(shù)組織或器官中的再生能力有限。器官移植是面對器官衰竭或嚴重組織損傷的重要醫(yī)療手段,但卻面臨著供體短缺和免疫排斥風險等重大挑戰(zhàn)。因此,創(chuàng)新的解決方案變得至關重要。在這種背景下,按需3D生物打印器官在組織工程和再生醫(yī)學領域展現(xiàn)出巨大潛力。

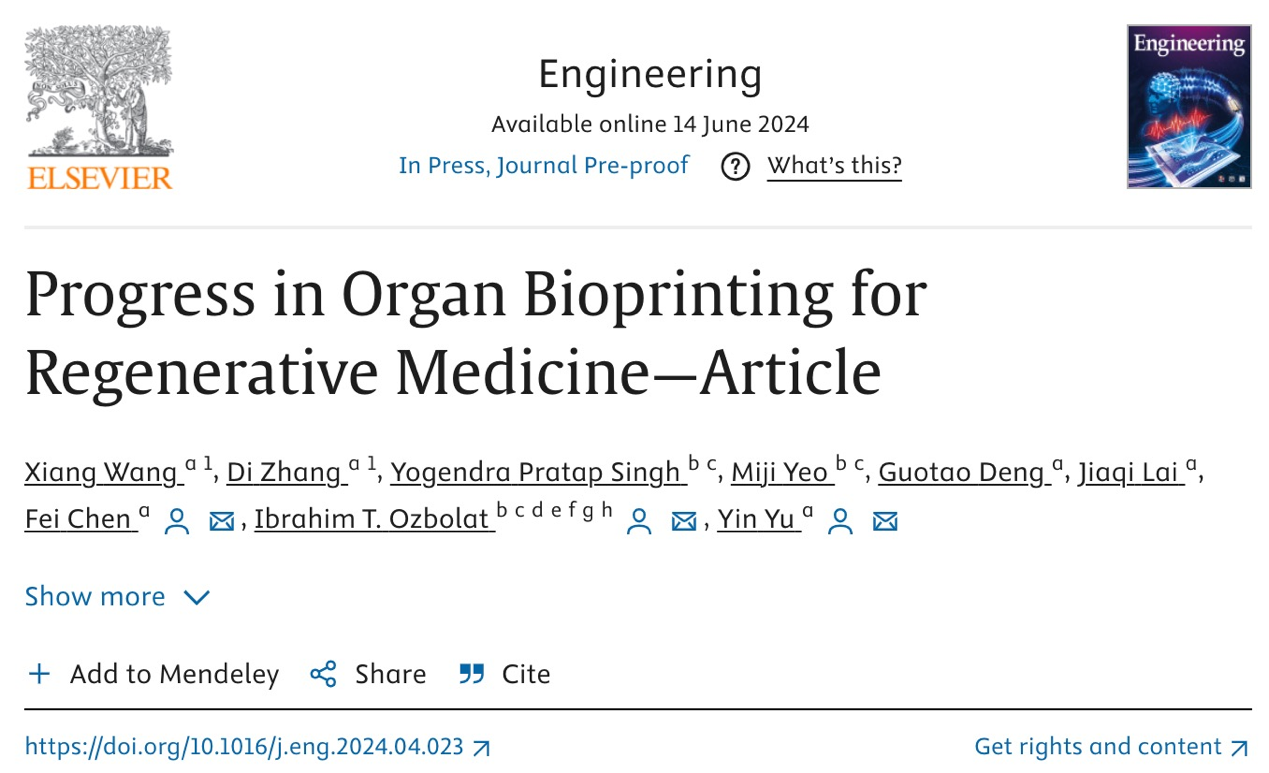

圖1 3D打印實體器官示意圖。

?

?

器官生物打印是一種利用3D打印技術來制造生物組織和器官的創(chuàng)新方法。它通過將活細胞作為“墨水”進行打印,精確地將這些細胞組裝成具有功能性的三維結構。這項技術被寄予厚望,認為可以有效解決器官移植中的供體短缺問題,同時避免移植排斥反應和長時間等待帶來的困擾。

?

文章詳細介紹了器官生物打印技術的多方面進展,包括但不限于生物材料的發(fā)展、打印精度的提升以及功能性組織的成功構建。研究團隊指出,生物打印在小型組織如皮膚、軟骨、血管等的制造上已表現(xiàn)出良好的前景,這些成功案例為日后的復雜器官打印提供了寶貴的經驗和數(shù)據(jù)支持。

?

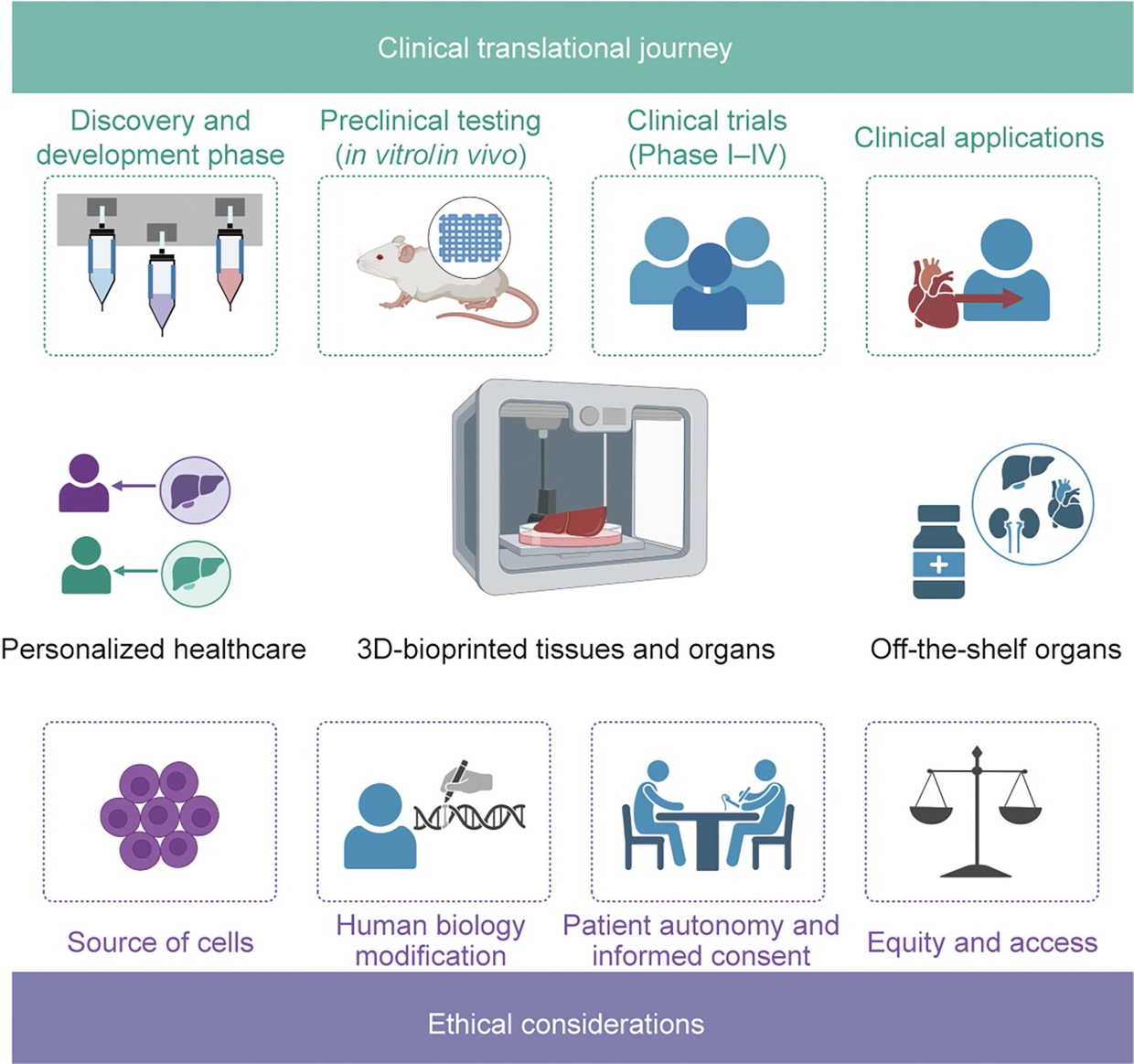

盡管取得了顯著的進展,器官生物打印技術在應用中依然面臨諸多挑戰(zhàn)。首先是生物材料的選擇和優(yōu)化,如何找到既有良好生物相容性又能承受打印工藝的材料是目前的難點之一。其次,打印精度的進一步提高也是一個重要問題,特別是在構建復雜的微結構和血管網絡方面。此外,如何確保打印出的組織和器官能夠在體內正常發(fā)揮功能,仍需要大量的實驗和測試。文章接著討論了心臟、肝臟、腎臟和胰腺等實體器官生物打印的最新進展,強調了血管化和細胞整合的重要性。最后,文章對器官生物打印在臨床轉化和大規(guī)模生產方面面臨的主要挑戰(zhàn)進行了深入探討,并提出了未來研究方向。

?

文章進一步強調了多學科合作在這一領域中的關鍵作用。器官生物打印不僅僅是工程技術的突破,還涉及材料科學、生物學、醫(yī)學等多個學科的密切協(xié)作。研究團隊呼吁更多的科研機構和企業(yè)加入這一行列,共同推動技術朝著臨床應用方向發(fā)展。

?

展望未來,器官生物打印將在再生醫(yī)學、個性化治療以及藥物篩選等多個領域展現(xiàn)出廣闊的應用前景。例如,工程化的生物打印器官不僅可以精確模擬器官的解剖結構,還具備功能性,為各種研究提供了重要平臺。文章提出了如何進一步提高材料性能和如何促使這些工程化器官在實際應用中實現(xiàn)廣泛應用的新見解。這些新見解將有助于解決當前器官短缺和移植排斥等重大醫(yī)療挑戰(zhàn),推動再生醫(yī)學領域的發(fā)展。

?

圖2. 生物打印的組織和器官的臨床轉化路徑和倫理學考量。

?

中國科學院深圳先進技術研究院合成生物學研究所副研究員于寅與副研究員陳飛,賓夕法尼亞州立大學教授Ibrahim T. Ozbolat為本文的共同通訊作者,研究助理王象以及張迪為共同第一作者,技術員賴嘉琪、鄧國滔,賓夕法尼亞州立大學Yogendra?Pratap Singh和Miji?Yeo等對本文撰寫也做出重要貢獻。工作獲得了包括國家自然科學基金面上項目、深圳市科技重大專項、深圳市材料合成生物學重點實驗室等項目的支持。

附件下載: