氮是大多數海洋生態系統浮游植物光合作用最重要的限制性元素之一,其來源與遷移轉化過程在調控海洋初級生產力、生物泵運轉效率和生源要素的生物地球化學過程中扮演著極其關鍵的作用,并和全球氣候變化之間有著密切的聯系。闡明全球變化背景下海洋氮循環的現代過程、重建歷史時期海洋氮循環的演變進程及其對氣候變化的響應是當前海洋生物地球化學和全球變化領域的關鍵問題之一。

海洋氮穩定同位素(δ15N)信號包含了關鍵的生物地球化學信息,并且可以通過顆粒物沉降傳遞保存在海洋沉積物中,進而用以反演地質歷史時期海洋生物地球化學循環和海洋環境演變。海洋沉積物中總氮同位素(δ15Nbulk)通常作為海洋上層水體氮循環的替代指標,用于重建與反演過去氮生物地球化學過程。然而,由于受到陸源無機氮(主要為礦物晶格氨)的影響,利用沉積物巖心δ15Nbulk重建陸架邊緣海區氮循環演化歷史往往存在問題。南海是西太平洋最大的邊緣海,其對氣候環境變化的響應十分敏感,同時也是邊緣海氮循環研究的理想場所。盡管一些新型載體(包括浮游有孔蟲、源氨基酸和有機氮)的氮同位素成功揭示了南海溫躍層硝酸鹽氮同位素在軌道尺度上的變化過程,但由于高分辨率沉積記錄的缺乏,目前在亞軌道和千年尺度上南海水體氮循環演變及其主要調控機制仍不清楚。此外,源自西太平洋的黑潮水入侵也在調節現代南海上層水體氮動力學過程中扮演了重要作用,但對于歷史時期其對邊緣海上層水體氮循環的影響及控制機制尚未被充分認識。

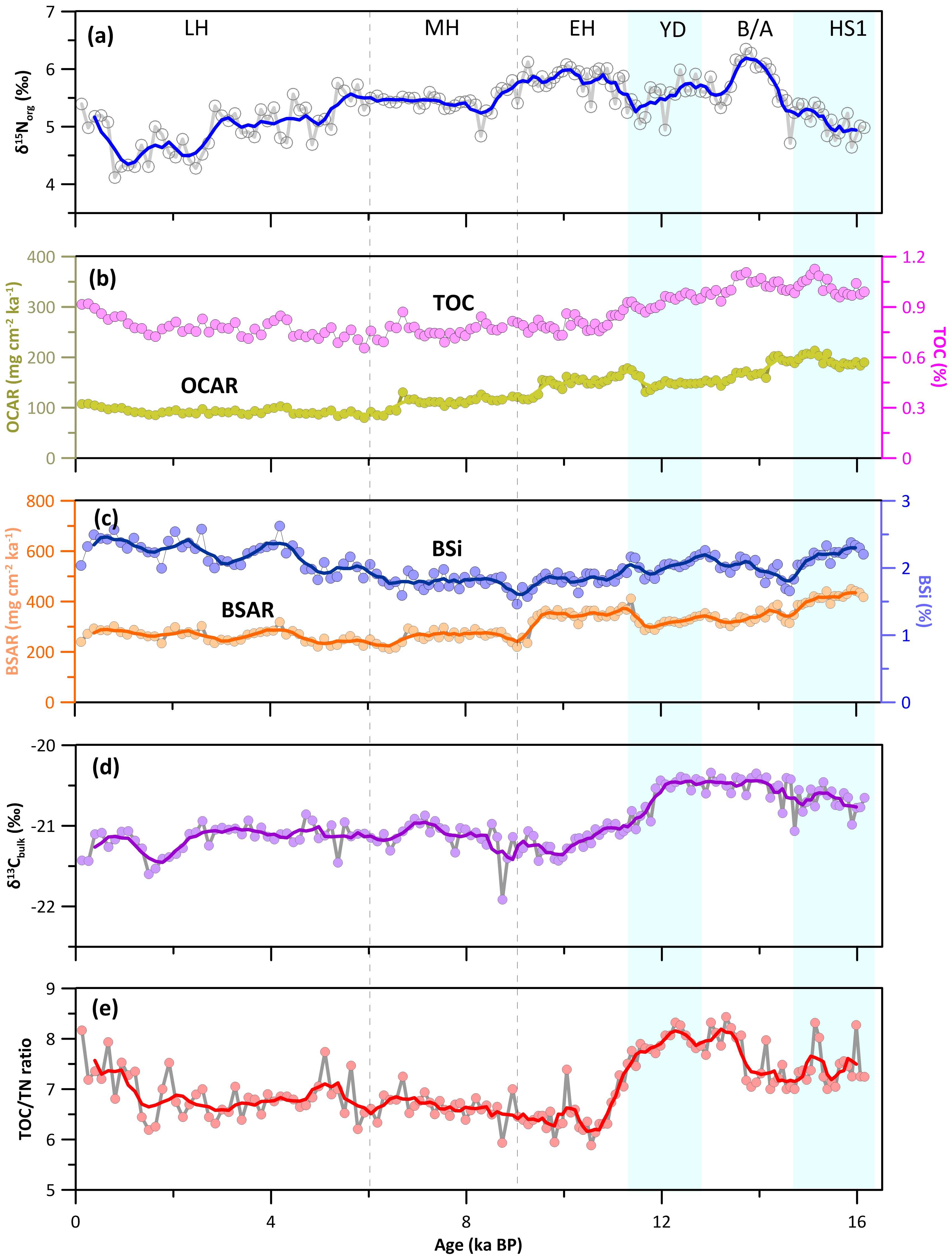

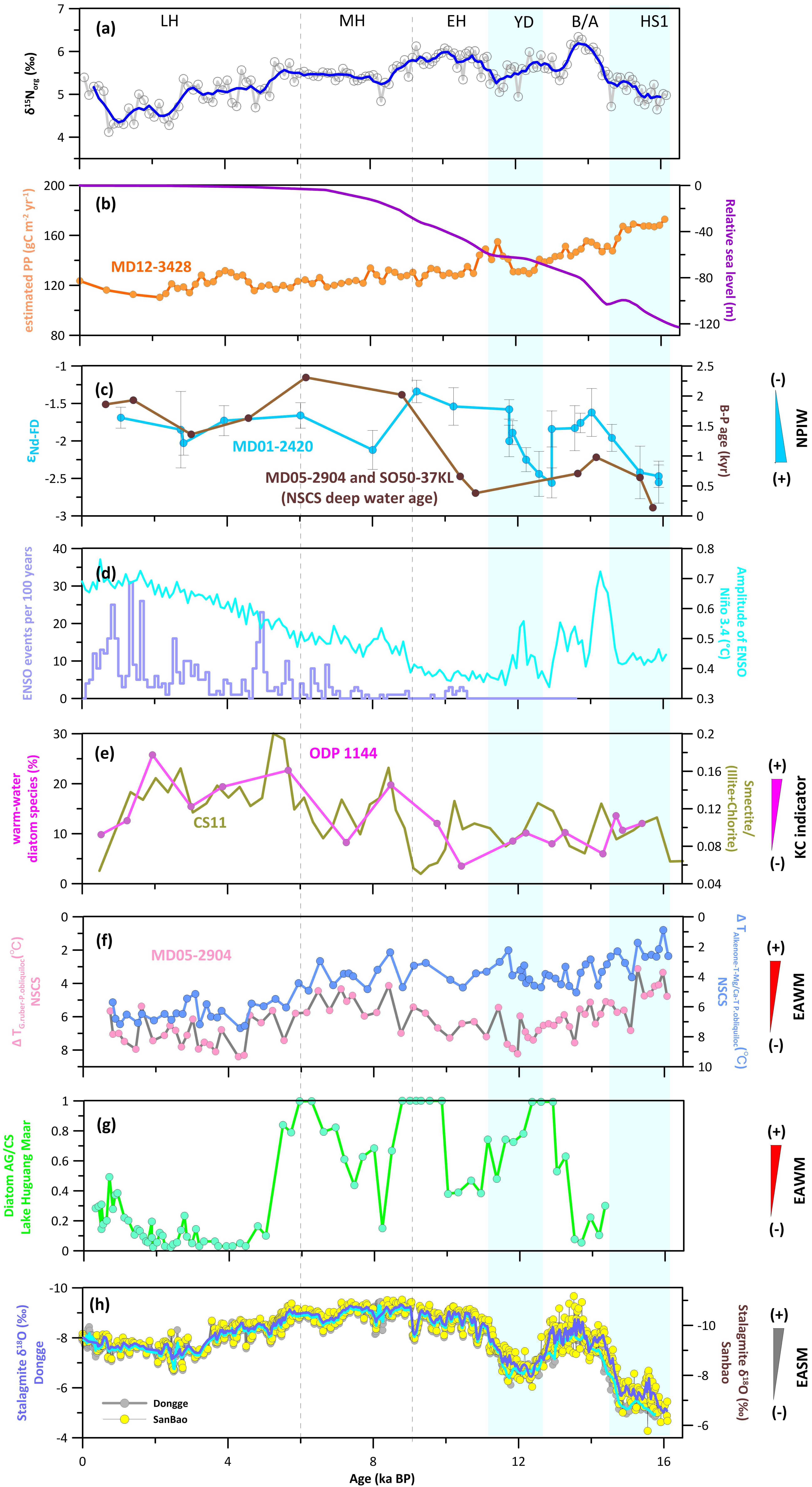

針對上述科學問題,中國科學院廣州地球化學研究所穩定同位素地球化學學科組的葉豐副研究員、王利偉博士生、韋剛健研究員等人在剔除沉積物無機氮干擾的基礎上,對南海北部陸坡邊緣區獲取的高分辨率連續沉積物巖芯 (NH07) 樣品進行了有機氮同位素(δ15Norg)分析,同時結合海洋古生產力和陸源輸入等地球化學指標(圖1)重建了末次冰消期以來南海北部水體氮循環的演化歷史,通過與全球海區氮同位素沉積記錄的比較綜合探討了其對氣候環境變化的響應機制。研究結果表明:(1) 在末次冰消期和早全新世,海洋沉積物δ15Norg對不同氣候特征時期(冷期如海因里希1期(HS1)和新仙女木(YD)事件、暖期如博令-阿勒羅德期(B/A)和早全新世(EH))具有顯著的響應特征,南海北部上層水體氮動力過程主要由自東向西傳輸的熱帶東太平洋水體硝酸鹽信號和低海平面時期陸源物質輸入影響,并受到北太平洋中層水形成和東亞冬季風強度的調控;(2) 中全新世以來(MH-LH),南海北部水體氮循環過程逐漸受到不斷增強的海洋固氮作用影響,而固氮作用由厄爾尼諾事件控制的入侵南海的黑潮水強度所調控(圖2)。上述研究結果對于理解全球變化背景下海洋生物地球化學循環演變過程以及預測未來的變化趨勢有著至關重要的意義。

圖1 末次冰消期以來南海北部沉積物有機氮同位素組成與海洋生產力及有機碳來源指標隨沉積年代的變化

圖2 末次冰消期以來南海北部沉積物有機氮同位素組成與古氣候記錄之間的比較

該研究工作獲得了國家重點研發計劃、國家自然科學基金和中科院青年創新促進會等項目的資助,研究成果近期發表于美國地球物理學會(AGU)古海洋學與古氣候學領域權威期刊Paleoceanography and Paleoclimatology上。

論文信息:Ye,F.* (葉豐),Wang,L. (王利偉),Wei,G. (韋剛健),Shi,X. (石雪松),& Huang,C. (黃超),2024. Sedimentary organic nitrogen isotopic constraints on the mid-Holocene transition in the nitrogen dynamics of the northern South China Sea. Paleoceanography and Paleoclimatology,39,e2023PA004819. https://doi.org/10.1029/2023PA004819

論文鏈接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2023PA004819

附件下載: