西南喀斯特區頻發的極端降雨、獨特的水文地質結構、淺薄且分布不連續的土壤、復雜的地貌類型以及高異質性景觀與流域徑流和產沙密切相關。但是,上述影響因素耦合疊加在一起,導致采用傳統的主成分分析、因子分析等方法研究不同流域環境因子與徑流和泥沙關系時會夸大或掩蓋某些因子的作用,因此解析降雨、巖性、土壤、地貌和植被對喀斯特流域徑流和泥沙的相對重要性仍是難點。

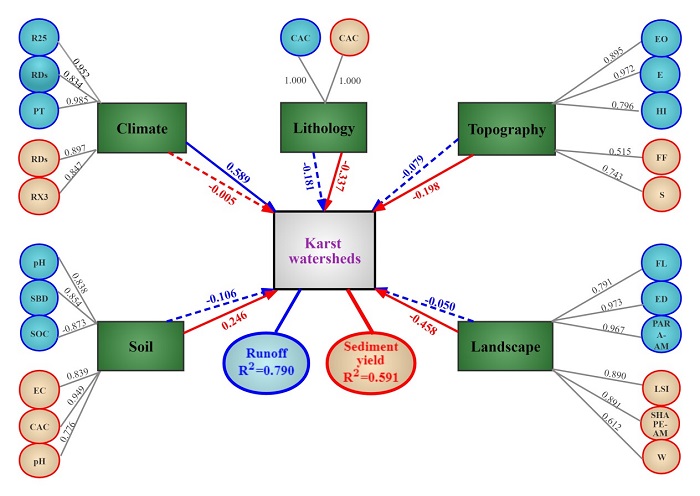

中國科學院亞熱帶農業生態研究所環江喀斯特生態系統觀測研究站研究團隊為解決上述問題,選取西南地區40個典型喀斯特流域,獲取了2009年至2012年徑流和輸沙量數據,提取不同喀斯特流域降雨、巖性、土壤、地貌和植被因子共103個,采用皮爾遜相關和隨機森林篩選影響徑流和產沙的主導因素,并利用偏最小二乘-結構方程模型(PLS-SEM)解耦徑流和產沙與其潛在影響因素之間的復雜關系。結果表明,氣候、巖性、土壤、地貌和植被可解釋不同喀斯特流域79%的徑流變化,其中僅有降雨對徑流有顯著影響(P<0.01,路徑系數(β)=0.589);氣候、巖性、土壤、地貌和植被可解釋產沙變異的59%,其中植被對不同喀斯特流域產沙量的影響最大(P<0.01,β=-0.458),而降雨對不同喀斯特流域產沙量沒有顯著影響。本研究通過解耦降雨、巖性、土壤、地貌和植被對不同喀斯特流域產流產沙的影響,研究結果對于深入理解喀斯特區侵蝕產沙機理和水土保持措施的優化配置具有重要意義。

該項研究近期以Quantitatively distinguishing the factors driving runoff and sediment yield variations in karst watersheds發表在水文學領域一區期刊Water Resources Research上。該研究得到了湖南省杰出青年基金、中國科學院青年創新促進會、國家自然科學基金和湖湘青年英才等項目的共同資助。

不同喀斯特流域徑流和產沙影響因素解耦

附件下載: