????隨著工業化的快速發展,酸雨仍然是全球范圍內不可忽視的環境問題之一。近二十年來,我國華南地區酸雨的持續影響,導致土壤酸化日益嚴重,這也將極大地改變森林土壤中微生物群落結構組成,最終對土壤碳儲存產生影響。然而,對于在某種程度上決定土壤碳累積及穩定性的土壤團聚體,長期酸雨背景下其粒徑大小分布規律以及如何介導微生物對土壤有機碳累積和養分元素循環產生影響的相關研究仍然缺乏。

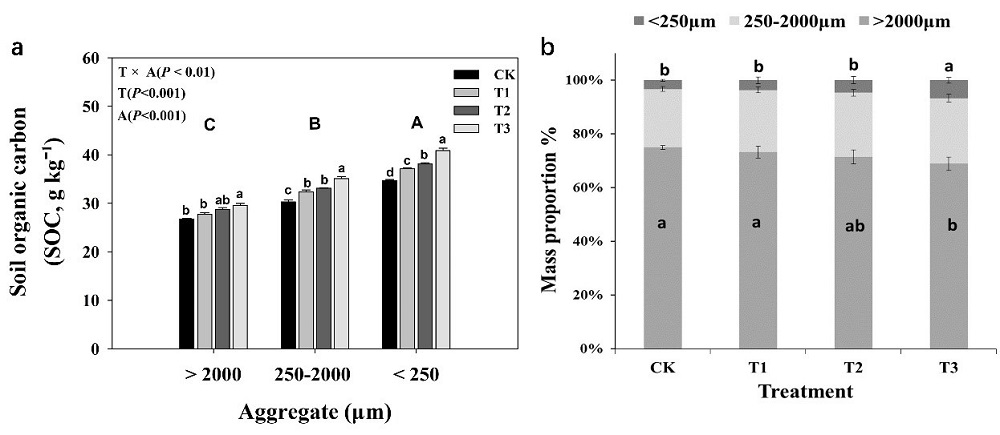

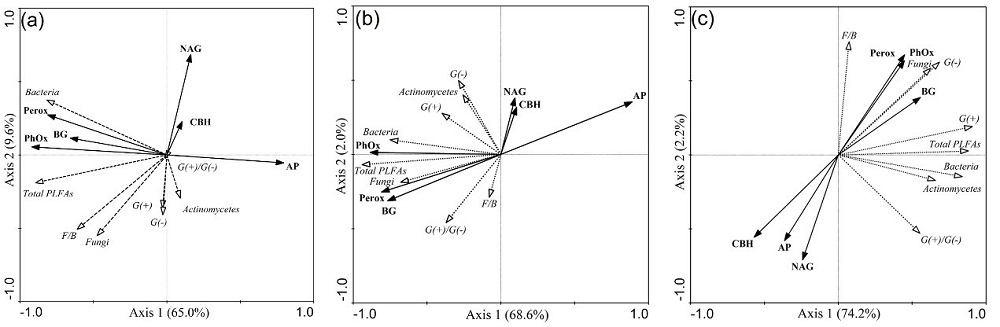

????基于鼎湖山季風常綠闊葉林為期10年的模擬野外酸雨實驗發現,長期酸雨處理顯著抑制了土壤微生物活性,特別是降低了細菌和真菌的豐度,并導致碳分解相關的酶活性下降。相反,與磷和氮礦化相關的酶活性及其酶化學計量比值在長期酸雨影響下卻顯著增加。研究還發現,長期酸雨處理還導致了土壤團聚體粒徑分布的明顯變化,表現為大粒徑團聚體向小粒徑團聚體轉化的趨勢(圖1)。然而,不同粒徑土壤團聚體中微生物群落對酸雨處理的響應存在差異,傾向于寄居在大團聚體(macroaggregate(> 2000 μm))中的細菌群落比其他微生物群落更容易受酸雨處理的影響,而傾向于寄居在微團體(microaggregate(< 250 μm))中的真菌群落對酸雨處理的敏感性高于其他微生物群落。另一方面,酸雨處理對碳分解相關酶活性的抑制同樣受土壤團聚體粒徑大小和微生物群落分布的影響(圖2),如大團聚體中與細菌群落密切相關的β-葡萄糖苷酶(β-glucosidase)活性下降尤為明顯,而與真菌群落密切相關的酚氧化酶(PhOx)和過氧化物酶(Perox)活性則在微團聚體中受到顯著抑制。

????該研究表明,長期酸雨處理下大粒徑團聚體向小粒徑團聚體的轉化以及微生物活性的抑制,加上惰性組分碳分解相關的氧化酶活性在小粒徑團聚體中的顯著下降,可能會減緩森林土壤有機碳,特別是惰性組分有機碳的分解速率,從而提高了有機碳的穩定性并延緩了其在土壤中的滯留時間,促進了土壤有機碳的儲存和累積。然而,這一過程也加劇了土壤養分的失衡,特別是磷的限制。

????相關成果已近期發表在土壤學領域Top期刊Soil Biology and Biochemistry(《土壤生物學與生物化學》)(IF2023-2024=9.8)上。廣東省科學院廣州地理研究所吳建平副研究員(鼎湖山站博士畢業生)為該論文第一作者,華南植物園張德強研究員和鄧琦研究員為共同通訊作者,該研究得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金和廣東省自然科學基金等項目的資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2024.109544

圖1. 模擬酸雨處理下土壤有機碳含量(a)以及不同粒徑團聚體質量百分比的變化規律

圖2. 不同粒徑土壤團聚體中微生物群落和酶活性之間的冗余分析

附件下載: