8月23日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員王曉雪團隊聯合哈佛醫學院Matthew K. Waldor團隊,發現了溫和噬菌體編碼的新穎的三組分的毒素-抗毒素系統,并解析了這一新系統在溫和噬菌體溶原裂解轉化和噬菌體防御方面的雙重功能,相關研究成果以“Control of lysogeny and antiphage defense by a prophage-encoded kinase-phosphatase module”為題,在線發表于《自然-通訊》(Nature Communications)。南海海洋所研究員郭云學、副研究員湯開浩,哈佛醫學院Brandon Sit和南海海洋所2022級博士研究生古嘉瑜為該論文共同第一作者,南海海洋所研究員王曉雪和哈佛醫學院教授Matthew K. Waldor為該論文的共同通訊作者。合作者還包括哈佛大學Hongbo R. Luo團隊。

在微生物世界中,噬菌體(感染細菌的病毒)與宿主之間的相互作用一直是生物學研究的熱點。絲狀噬菌體廣泛存在于自然界中,可以侵染細菌和古菌宿主。假單胞菌屬的Pf絲狀噬菌體在生物膜形成和毒力中扮演重要角色。然而,關于Pf原噬菌體在生物膜中激活的機制仍是一個謎。揭示這些復雜的生物學過程對于尋找新的治療策略,發現和認識絲狀噬菌體的生物學和生態學功能具有重要的意義。

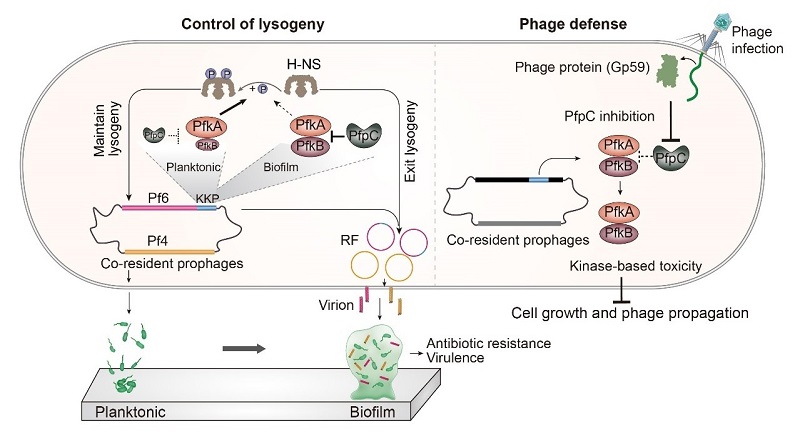

在這項研究中,研究人員報道了銅綠假單胞菌中的絲狀溫和噬菌體攜帶的三組分毒素-抗毒素系統KKP(kinase-kinase-phosphatase)的雙重功能。原噬菌體誘導通常通過控制噬菌體阻遏蛋白活性進行調節,例如宿主因子對阻遏蛋白的特異性切割使其失活來激活噬菌體的裂解途徑。毒素KK的其中一個靶標是宿主的擬核結合蛋白MvaU。KKP通過激酶和磷酸酶活性之間的平衡控制MvaU的磷酸化水平,從而調控絲狀噬菌體的溶原-裂解轉化及噬菌體顆粒的產生。此外,研究發現抗毒素活性被烈性噬菌體的復制蛋白抑制,激活毒素KK活性,抑制了烈性噬菌體的繁殖。

KKP的發現將毒素-抗毒素系統引入了宿主-噬菌體相互作用的模型,作為控制溫和噬菌體裂解的開關和烈性噬菌體入侵的盾牌,通過可逆翻譯后修飾發揮功能,位于環境信號、噬菌體復制和宿主生理狀態的交匯中心。 KKP基因簇在超過1000種不同的溫和原噬菌體存在。KKP代表了一種基于磷酸化的溫和噬體激活和防御噬菌體的機制(圖1),揭示了毒素-抗毒素系統是自然界溫和噬菌體和烈性噬菌體兩大類噬菌體之間博弈的籌碼。

圖1. KKP控制溫和噬菌體的溶原裂解轉化和抵抗烈性噬菌體入侵的機制

圖1. KKP控制溫和噬菌體的溶原裂解轉化和抵抗烈性噬菌體入侵的機制

本研究工作得到國家自然科學基金、國家科技部重點研發計劃、廣東省本土創新團隊等項目的資助。

相關論文信息:Yunxue Guo#,Kaihao Tang#,Brandon Sit#,Jiayu Gu#,Ran Chen,Xinqi Shao,Shituan Lin,Zixian Huang,Zhaolong Nie,Jianzhong Lin,Xiaoxiao Liu,Weiquan Wang,Xinyu Gao,Tianlang Liu,Fei Liu,Hongbo R. Luo,Matthew K. Waldor*,Xiaoxue Wang*. Control of lysogeny and antiphage defense by a prophage-encoded kinase-phosphatase module.?2024,15(1):7244.?doi: 10.1038/s41467-024-51617-x.

附件下載: