近年來,巖石水在地球關鍵帶發揮的作用受到越來越多的關注。西南喀斯特地區受地質背景的制約,成土速度慢,土壤淺薄且不連續。另一方面,喀斯特區巖石裂隙、管道充分發育,具有區別于非喀斯特地區的表層巖溶帶,在水文調蓄等方面發揮著重要作用。團隊前期主要基于氫氧穩定同位素,建立根區水分與降水的關系,解析水分來源。研究發現喀斯特土石混合生境植物多吸收淺層水源,而在基巖出露生境植物依賴深層水源緩解水分脅迫(Nie et al.,2019;Ding et al.,2021;Luo et al.,2021;2023)。但目前對不同生境土壤和表層巖溶帶對植物蒸騰的作用機制尚不清楚,沒有從植物水分獲取和耗散連續體的角度定量分析植物對不同生境及干旱的響應。細根和氣孔分別是植物吸水和蒸騰的重要通道,二者生理特性的變化對植物獲取和耗散水分具有極強的敏感性。因此,基于根系和葉片的生理特性,判斷多石少土環境下土壤和表層巖溶帶對植物蒸騰的作用,對全球氣候變化背景下植被恢復的可持續性評價和生態水文功能評估具有重要意義。

近期,中國科學院亞熱帶農業生態研究所陳洪松團隊在植物學期刊Plant Cell &Environment在線發表了題為Species-specific root distribution and leaf iso/anisohydric tendencies shape transpiration patterns across heterogeneous karst habitats的研究性論文,旨在通過植物生理特性揭示土壤和表層巖溶帶對植物蒸騰的作用機制。

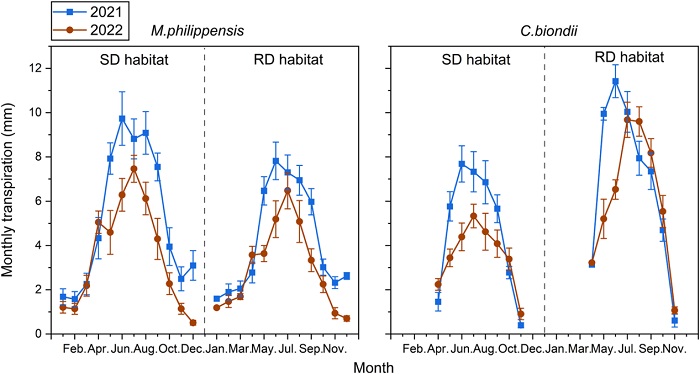

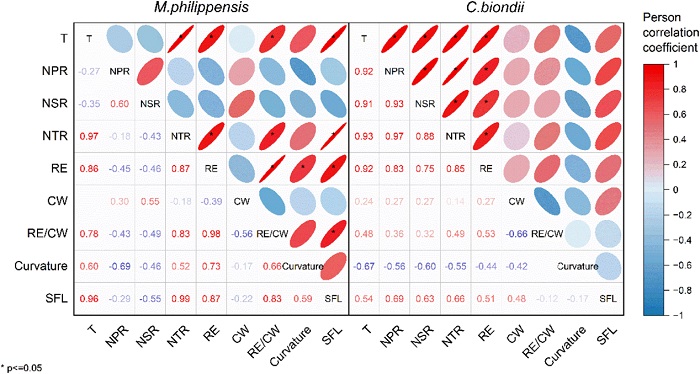

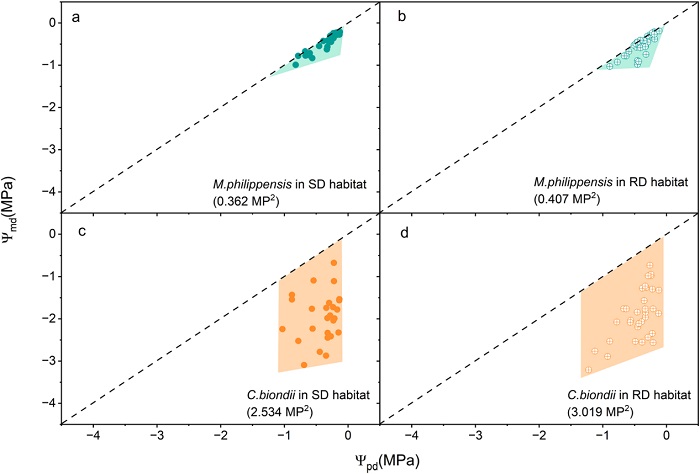

該研究以喀斯特基巖出露生境(以下簡稱石生境)為主,以臨近土石混合生境(以下簡稱土生境)為對照,選擇兩種生境中共有典型代表性植物紫彈樹(Celtis biondii)和粗糠柴(Mallotus philippensis)為研究對象,其中紫彈樹為石生境優勢種,粗糠柴為土生境優勢種。研究發現,石生境中平均土壤厚度和含水量均低于土生境,土壤儲水量僅約為土生境的70%。相應地,粗糠柴在石生境的蒸騰量也約為土生境的74%。但紫彈樹相反,在石生境的蒸騰量是土生境的1.15倍。進一步研究發現,根系各參數與蒸騰量呈顯著正相關關系。紫彈樹根系穿插巖石的能力較強,細根緊貼巖壁,在石生境更加發達,其水分獲取方式并不局限于土壤中,可通過細根直接吸收表層巖溶水。同時,紫彈樹葉片具有較大的水力面積,呈非等水勢行為,可支撐其氣孔開放,便于獲取水分。正因如此,在極端干旱時(2022年),表層巖溶水降低了干旱對紫彈樹的影響,在石生境的蒸騰量較正常水文年僅下降11%(土生境降低25%);而粗糠柴在兩種生境均降低30%以上。

以上研究定量解析了低土壤儲水環境下,喀斯特石生優勢種能通過較強的根系穿插巖石能力和葉片非等水勢行為,利用表層巖溶水來緩解土壤水分不足的影響。研究結果揭示了表層巖溶水對石生生境植物的重要作用,為深入理解喀斯特植物對干旱的響應機制提供了重要理論依據。在全球氣候變化背景下,應當因地制宜的優化物種配置,促進植被的可持續性恢復。該研究得到了國家自然科學基金重點基金、面上項目和中國科學院青促會優秀會員的資助。

2021(正常水文年)和2022(極端干旱年)年粗糠柴與紫彈樹在石生境(RD)和土生境(SD)蒸騰月變化

粗糠柴和紫彈樹根系參數與蒸騰的相關關系

粗糠柴和紫彈樹在石生境(RD)和土生境(SD)水力面積

附件下載: