近日,深海所海洋環流觀測與數值模擬研究室聯合中國海洋大學三亞研究院在Nature子刊《Nature Communications》在線發表了題為"Three-layer circulation in the world deepest hadal trench"的研究論文。該研究基于萬米級深淵潛標觀測陣列,首次發現“挑戰者”深淵深層三層環流結構,并揭示環流結構的形成機制;該研究發現對研究深淵物質輸運、沉積過程以及物種遷徙具有重要的參考意義。江會常博士為論文第一作者,中國海洋大學肖鑫博士為共同第一作者,徐洪周研究員和中國海洋大學周春教授為共同通訊作者,中國海洋大學田紀偉教授為合作作者。

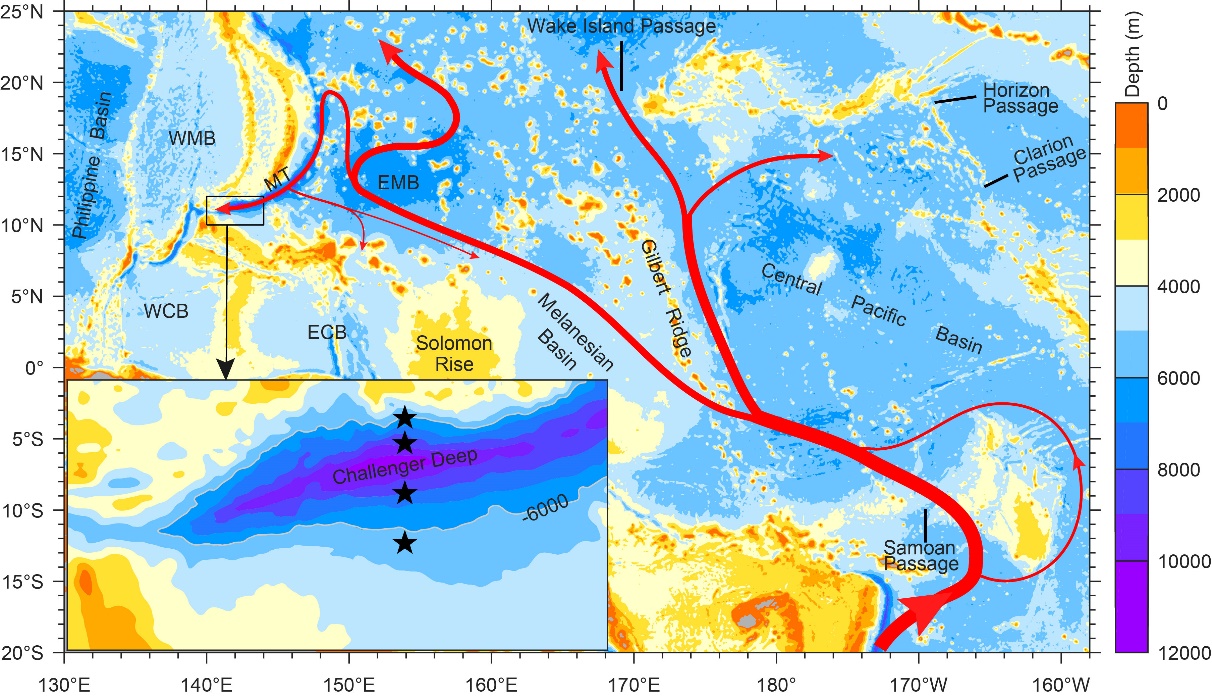

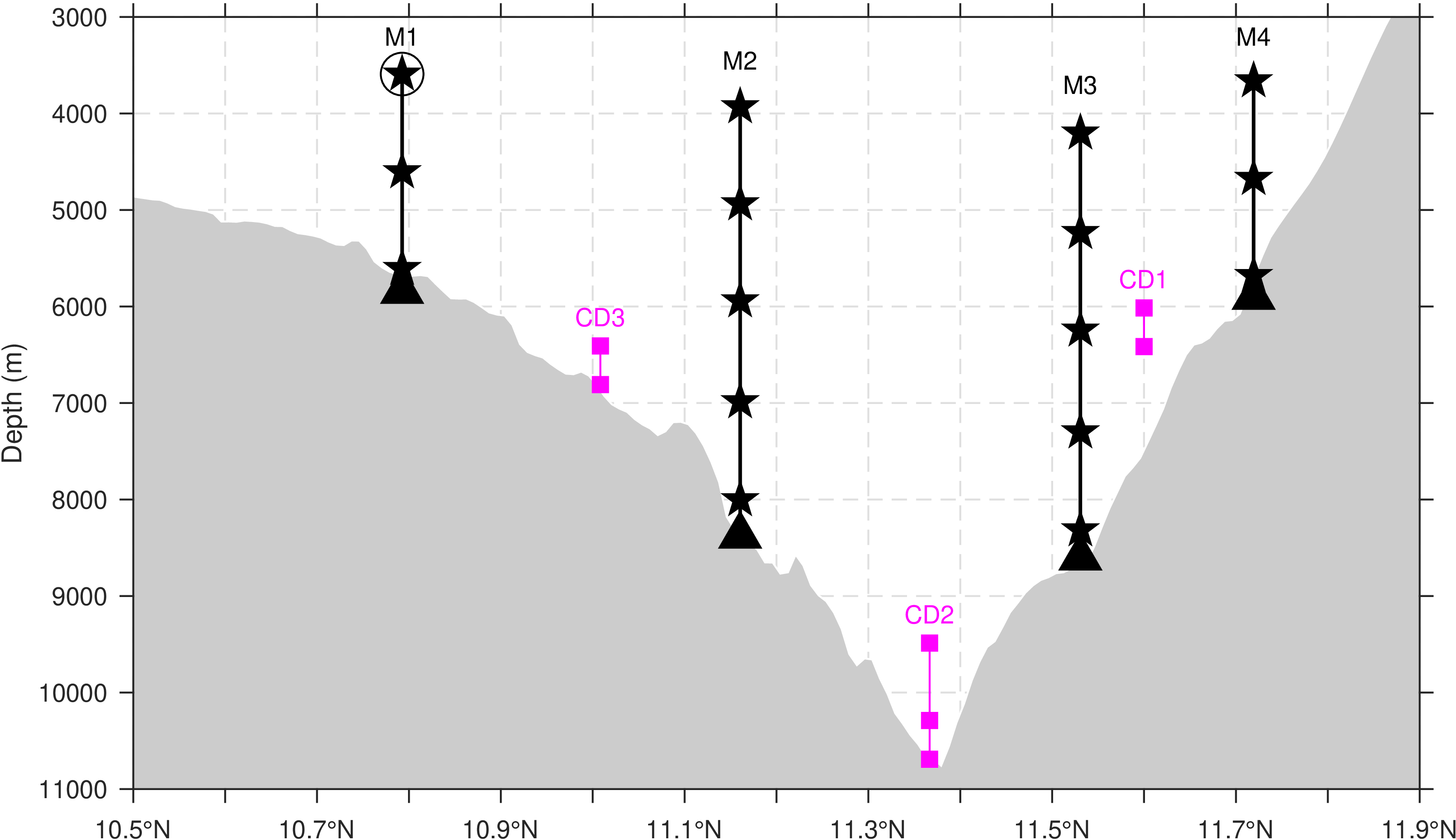

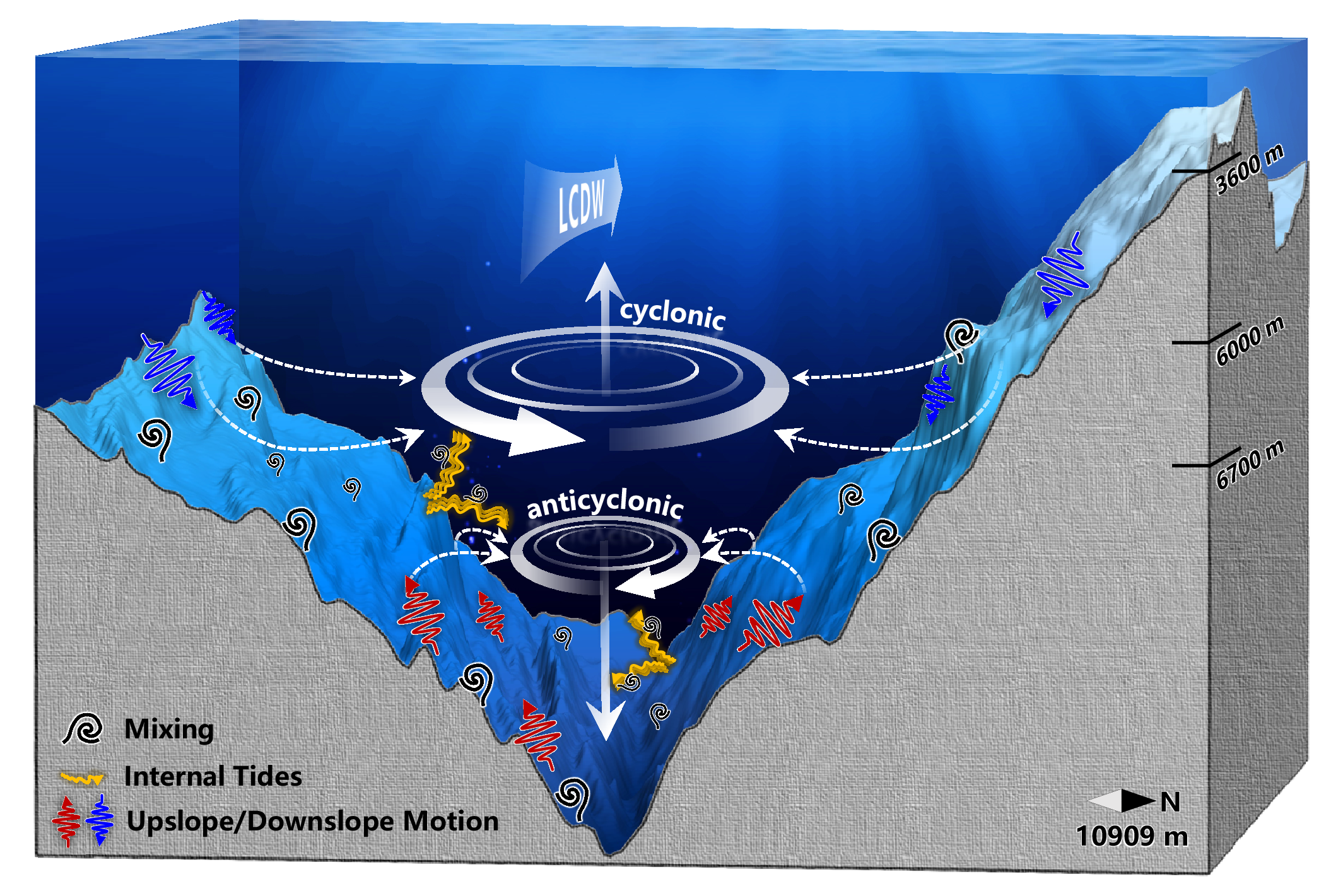

“挑戰者”深淵是世界上最深的深淵海溝。來自南大洋的低層繞極深層水(LCDW)經由這一關鍵樞紐侵入雅浦海溝和菲律賓海盆(圖1),從而對局地環境產生重要影響。由于極端深度環境下采樣十分困難,目前仍不清楚“挑戰者”深淵的LCDW輸送和深層環流結構。為了探究上述科學問題,研究室聯合中國海洋大學深淵研究團隊在“挑戰者”深淵布放了萬米級潛標陣列進行長時間流速觀測(圖2上)。通過分析海流數據,研究發現“挑戰者”深淵3600米以深存在三層環流結構,自上而下分別為西向流、氣旋式環流以及反氣旋式環流(圖2下)。西向流在夏季轉為東向,表明深海盆之間存在雙向連通性,而氣旋式環流和反氣旋式環流則相對穩定。結合潛標觀測、數值試驗和前人發現的分析結果表明,該環流結構是由LCDW入侵、局地特殊地形以及底部強湍流混合共同作用而形成。其中,底部強湍流混合在驅動反氣旋環流方面起到關鍵作用。

萬米級潛標觀測陣列的布放和回收工作得到了中國海洋大學“東方紅2號”和深海所“探索一號”科考船全體工作人員的大力支持和協助,數值試驗的工作得到深海所公共技術中心提供的計算資源支持。

該項研究受國家自然科學基金、國家重點研發計劃、中國博士后科學基金和海南省科技人才創新項目等共同資助。

論文信息:Jiang Huichang#,Xiao Xin#,Xu Hongzhou*,Zhou Chun*,Philip A. Vetter,Yu Liu,Long Tong,Chen Qi'an,Tian Jiwei. (2024). Three-Layer Circulation in the World Deepest Hadal Trench. Nature Communications,15(1),8949.

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-53370-7

圖1. “挑戰者”深淵位置和潛標站位置、以及西太平洋深層環流示意圖

圖2. 深淵潛標觀測陣列(上)和環流動力結構示意圖(下)

附件下載: