生物固氮是陸地生態系統重要的氮輸入途徑,通常包括共生和自生固氮兩種方式。相比共生固氮而言,自生固氮在陸地生態系統的分布范圍更廣。自生固氮通常受到氣候因子、底物特性和固氮微生物群落結構的影響。傳統觀點認為,氣候因子是驅動自生固氮空間格局的主要因素,因此溫暖濕潤的低緯度地區通常被認為具有更高的自生固氮速率。然而,許多區域尺度的研究發現,溫暖濕潤的低緯度地區并不一定表現出更高的自生固氮速率,并且相比氣候因子而言,底物特性對自生固氮區域分布格局的影響可能更為顯著。因此,自生固氮的空間分布格局及其影響因素有待進一步研究。

該研究以在中國東海岸不同位點采集的互花米草和蘆葦凋落物為研究對象,開展了兩項野外實驗(同位分解實驗和同質園分解實驗),并用全球數據進一步佐證(圖1)。在同位分解實驗中,來自不同位點的互花米草和蘆葦凋落物被送回采樣地點進行分解,以評估氣候因子和底物特性對自生固氮區域格局的影響。在同質園分解實驗中,來自不同位點的互花米草和蘆葦凋落物被統一放置于崇明島東灘進行分解,以進一步明確底物特性對自生固氮區域格局的作用。此外,通過全球數據分析進一步驗證自生固氮的分布格局及其調控因素。

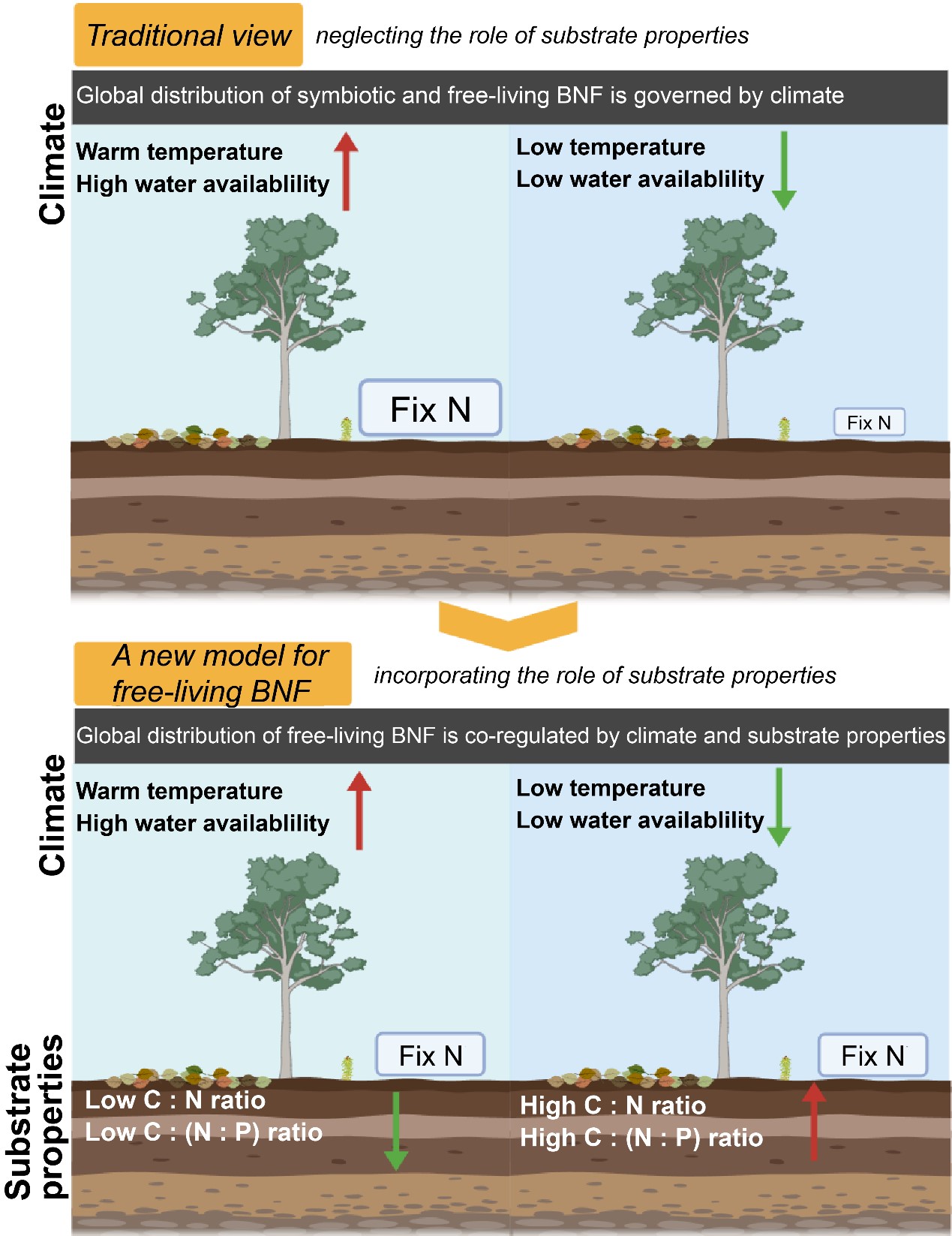

結果表明,互花米草和蘆葦凋落物自生固氮速率的緯度格局并沒有在溫暖濕潤的低緯度地區達到峰值。這種的現象也可以推廣到其他自生固氮類型(土壤、葉片等)的全球分布格局。導致這種現象的原因是由于在區域和全球尺度上,自生固氮的空間分布格局受到氣候因子和底物化學計量比的共同調控。為此,我們提出了一個新的理論框架來解釋這種現象(圖2)。在溫暖濕潤的地區,盡管適宜的氣候有助于自生固氮,但較低的底物C:N和C:(N:P)比會限制其活性,使自生固氮速率低于傳統觀點的預期值;相反,在氣溫和水分相對較低的地區,雖然氣候條件不利于自生固氮,但較高的底物C:N和C:(N:P)比能在一定程度上促進微生物固氮活性,使自生固氮速率高于傳統觀點的預期值。上述結果從區域和全球尺度進一步驗證了前期發現的底物化學計量比調控氮飽和成熟林自生固氮速率(Zheng et al. 2018,Ecology;?https://doi.org/10.1002/ecy.2416)以及驅動森林演替過程的固氮速率變化(Zheng et al. 2020,Ecology Letters;https://doi.org/10.1111/ele.13437)。

相關研究成果已近期發表在學術期刊Earth’s Future(《地球的未來》)上。復旦大學碩士生戴海嘯為第一作者,中國科學院華南植物園鄭棉海副研究員和復旦大學/蘭州大學吳紀華教授為共同通訊作者,復旦大學博士生劉澤康和蘭州大學助理教授Ali Bahadur為本文共同作者。論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024EF005093

圖1. 野外實驗的采樣地點分布圖(a)及全球分析中實驗數據的分布圖(b)

圖2. 氣候和底物化學計量比對自生固氮空間分布的共同調控作用的理論框架

附件下載: