隨著全球氣候變暖和海洋酸化問題日益嚴重,人們開始探索在沿海地區(qū)使用礦物添加作為增強碳匯和提高堿度的一種有前景的策略。然而,大多數(shù)相關研究主要集中在二氧化碳(CO2)吸收上,而對甲烷(CH4)減排的研究則相對較少,盡管甲烷是一種更強大的溫室效應氣體,其溫室效應是二氧化碳的約28至36倍。

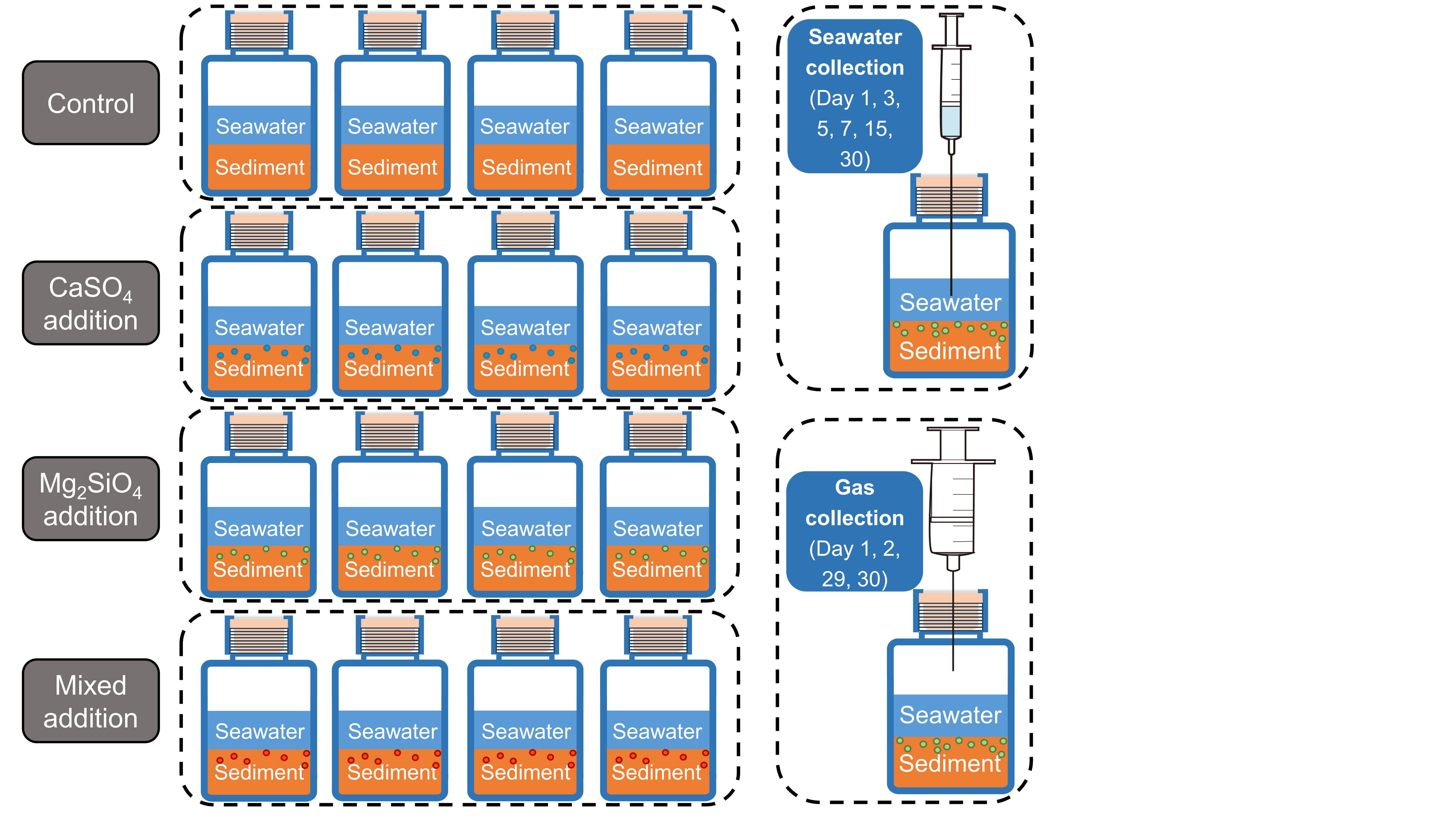

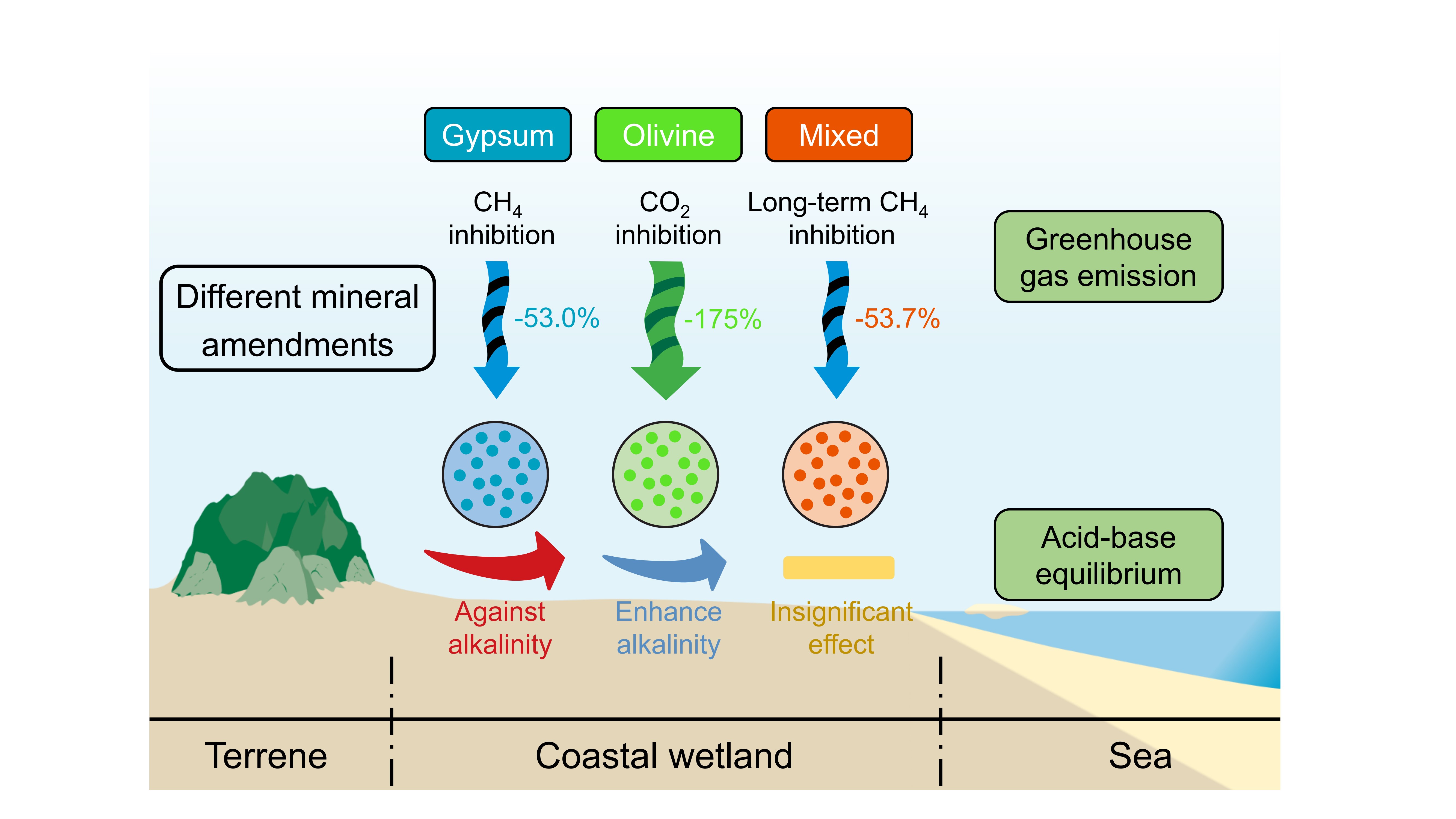

為了填補這一研究空白,中國科學院華南植物園可持續(xù)生態(tài)學團隊開展了一項微宇宙培養(yǎng)實驗,這項實驗模擬了自然條件下的濱海濕地沉積環(huán)境來闡明不同礦物添加對溫室氣體排放(包括CO2和CH4)以及海水堿度的調節(jié)效果。研究表明,橄欖石的應用在后期有效地將濱海濕地沉積物從CO2的排放轉為吸收,實現(xiàn)了175%的減少率。這表明橄欖石具有顯著的固碳能力,可以作為人為增強濱海濕地碳儲存的有效手段。然而,單獨使用橄欖石影響了鎂離子的有效性,這對依賴鎂離子的生物過程可能產(chǎn)生潛在影響。

而石膏的應用在早期階段顯著減少了53%的CH4排放。不過,施用石膏導致了海水堿度的明顯下降,這可能會加劇海洋酸化,并對海洋生態(tài)系統(tǒng)構成威脅。降低的堿度會削弱海洋生物如珊瑚和貝類形成碳酸鈣骨骼或貝殼的能力,進而影響整個食物鏈和生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。有趣的是,兩種礦物的混合施用顯示出減少CH4排放的潛力,且不會損害海水的堿度和離子的生物可利用性。橄欖石與石膏的協(xié)同施用可能為濱海濕地管理提供了一種可持續(xù)的方法,在有助于控制甲烷這種強效溫室氣體排放的同時,還能維持海水的健康堿度水平。

該研究不僅為理解礦物添加如何影響濱海濕地的環(huán)境功能提供了一個新視角,也為應對氣候變化提出了一個潛在的解決方案。相關研究成果已近期在線發(fā)表在國際學術期刊Science of the Total Environment上。華南植物園博士研究生周金戈為論文的第一作者,小良站站長王法明研究員為論文通訊作者。該項研究得到國家重點研發(fā)計劃,中國科學院青年科學家基礎研究項目,國家自然科學基金,廣東省基礎與應用基礎研究基金,中國科學院青年創(chuàng)新促進會,一帶一路科學組織等項目的共同資助。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.178128

圖1. 微宇宙培養(yǎng)實驗的實驗設計及海水和氣體收集的相關裝置

圖2. 不同礦物添加對溫室氣體排放和海水堿度的影響

附件下載: