稻田生態系統作為重要的陸地碳匯系統,其碳固定效能的提升對應對全球氣候變化具有重要科學價值和應用前景。鐵礦物作為土壤有機碳(SOC)的關鍵賦存介質,通過表面絡合與化學共沉淀作用固定了全球約33.5%的SOC。稻田淹水條件下,微生物異化鐵還原過程會導致鐵結合態碳的釋放與再礦化,這一生物地球化學過程構成了稻田系統碳-鐵耦合循環的關鍵限速步驟。因此,系統闡明稻田土壤中碳鐵耦合驅動的有機碳轉化與穩定機制,不僅可為構建稻田土壤有機碳增匯技術提供理論依據,更能為全球碳中和目標的實現提供重要理論支撐。

基于上述目標,中國科學院亞熱帶農業生態研究所吳金水團隊,構建并完善了適合水稻土的碳同位素示蹤技術、界面可視化技術、有機碳分解源解析和碳匯功能模型計算等系列方法體系,系統解析了稻田土壤碳鐵耦合驅動的有機碳轉化與固持過程機制。相關成果發表于Global Change Biology(2022)、Soil Biology and Biochemistry (2023,2024,2025)、Science of the Total Environment (2024a,b)等國際權威期刊。

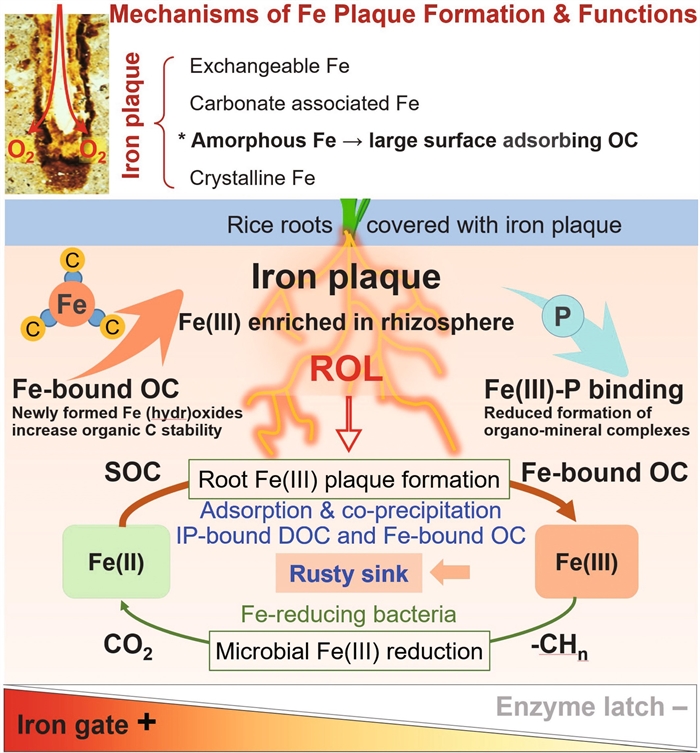

進展一:水稻根表鐵膜的碳“銹匯”機制和功能

根際沉積碳輸入土壤后,首先與根際鐵氧化物接觸并被逐步吸附固定,但目前對于“根系-微生物-土壤”多界面的水稻根際熱區的碳鐵耦合動態過程機制還尚不清楚。本研究以碳鐵循環過程最活躍的水稻根際為研究對象,應用界面可視化技術(原位酶譜、平面光電極等),解析根表鐵膜形成及其對根際沉積碳的固持效應及作用機制。研究表明在水稻根系處可以形成根表鐵膜,主要通過以下過程有效固定有機碳:水稻根系釋放的氧氣引起了二價鐵氧化為三價鐵沉淀,有機碳可以與非晶質鐵共沉淀,并阻止微生物礦化。添加二價鐵可以有效促進根表鐵膜形成,增加固碳效率。該研究預估了全球每季水稻共有130 Mg C通過根表鐵膜進行積累,表明在長期水稻種植條件下,新穩定的碳是土壤原有碳庫的重要補充,對于更加全面的認識稻田土壤有機質固定機制及實現“碳中和”路徑具有重要意義。

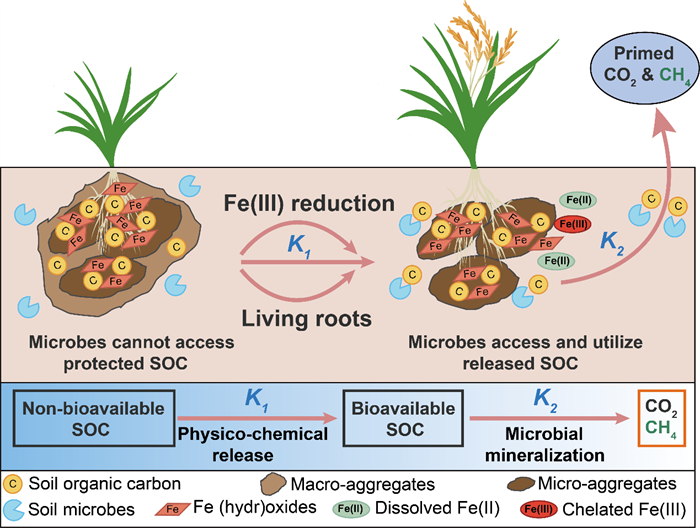

進展二:鐵還原過程調控水稻根際激發效應強度

水稻根際沉積碳是土壤有機碳庫的重要輸入源,但也會通過激發微生物代謝活性加速土壤有機碳的分解礦化,產生的正向激發效應。土壤活性鐵氧化物可吸附固定新輸入的根際碳組分,形成物理化學保護屏障以降低其生物可利用性。為了研究鐵氧化物對根際沉積碳的保護、和對土壤有機碳礦化及其根際激發效應的影響,本研究通過13CO2連續標記水稻盆栽試驗體系,引入腐植酸作為電子穿梭介質促進異化鐵還原過程,探討Fe(III)還原-有機碳釋放過程對根際激發效應的調控機制。結果表明腐植酸加入使水稻根際激發效應強度增加了約25%。根系生長與Fe(III)還原過程協同刺激了根際CO2排放總量,但該過程不受微生物生物量與酶活性變化的影響。分析發現土壤中活性鐵氧化物通過物理保護作用降低有機質的微生物分解,而腐植酸通過加速Fe(III)還原,增加鐵氧化物保護有機碳的釋放,進而提高根際激發效應強度,所以Fe(III)還原與團聚體物理保護共同控制著微生物難接觸有機碳向生物可利用有機碳的非生物轉化過程,從而調控土壤有機碳的微生物分解礦化;研究結果揭示了活性鐵礦物的還原是釋放物理化學保護態有機質的限速步驟,其動態過程最終決定水稻根際激發效應的強度。

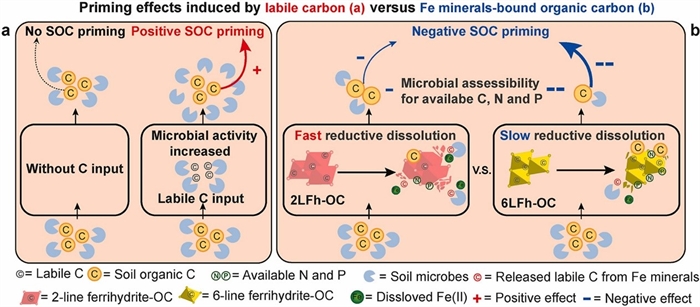

進展三:碳鐵復合物對稻田土壤有機碳的保護效應與機制

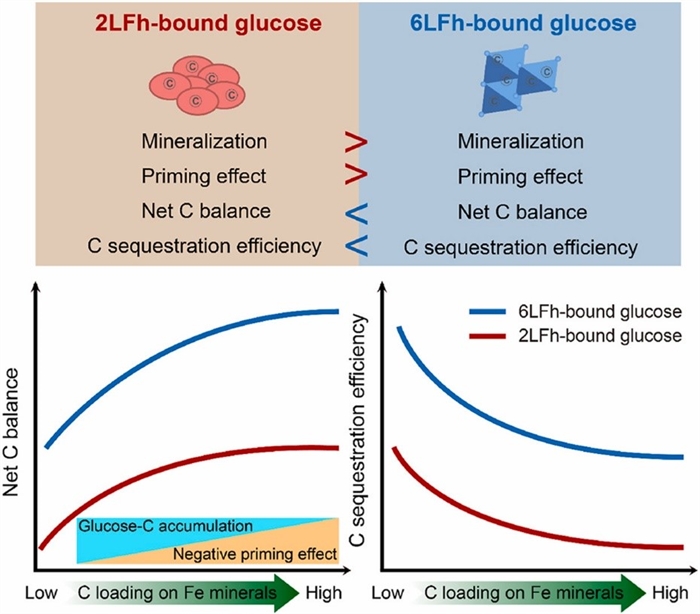

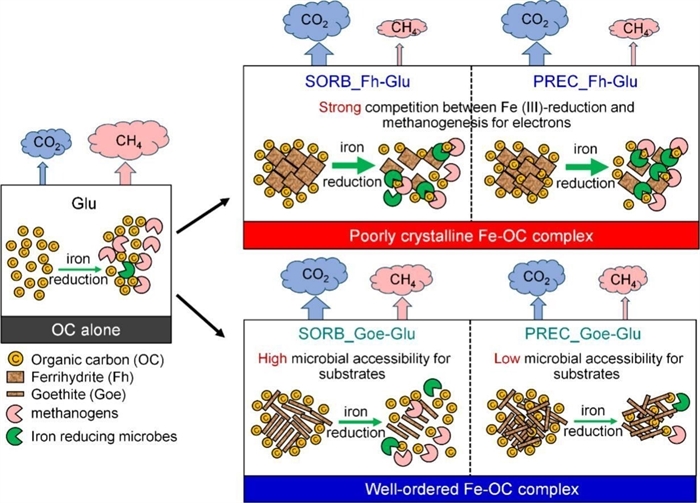

傳統研究受限于鐵-碳復合物與土壤基質的不可分離性,難以定量解析鐵礦物類型及碳負載量等關鍵參數對碳鐵復合物穩定性及土壤原有碳礦化的影響。本研究采用同位素示蹤技術構建了不同鐵礦物類型及碳負載量梯度的多形態碳鐵復合物體系,借助室內模擬培養試驗,系統解析了2線(低結晶度)和6線(較高結晶度)水鐵礦結合態葡萄糖(高/低碳負載量)及土壤原有碳的礦化特征。結果發現:2線水鐵礦結合態葡萄糖的累積礦化率較6線水鐵礦高21%,證實結晶度增加顯著降低鐵結合有機碳的生物有效性;碳鐵復合物輸入導致負激發效應(-0.33%~-0.55% SOC),顯示鐵礦物對SOC的保護作用;CO2激發效應強度與鐵礦物結晶度呈負相關,而CH4激發效應受碳負載量呈正相關。研究明確了鐵礦物通過降低其結合的碳被礦化并抑制土壤有機碳礦化,進而促進稻田土壤有機碳積累,且碳積累效應取決于鐵礦物的結晶度以及碳負載量。

基于鐵礦物單位碳負載量產生的土壤凈碳平衡(即碳鐵復合物的固碳效率),發現6線水鐵礦結合態葡萄糖的固碳效率比2線水鐵礦高51%。這主要歸因于高結晶度鐵礦物更強的有機碳保護能力,其通過限制微生物接觸鐵保護的有機碳,使其結合碳的礦化率和SOC激發效應強度分別降低29%和67%。同時,碳鐵復合物的固碳效率隨碳負載量增加呈下降趨勢,表明碳鐵復合物的穩定性和碳負載量共同構成富鐵水稻土固碳效率的關鍵調控因子。

進展四:鐵氧化物形態與結合方式對有機碳穩定性的協同調控

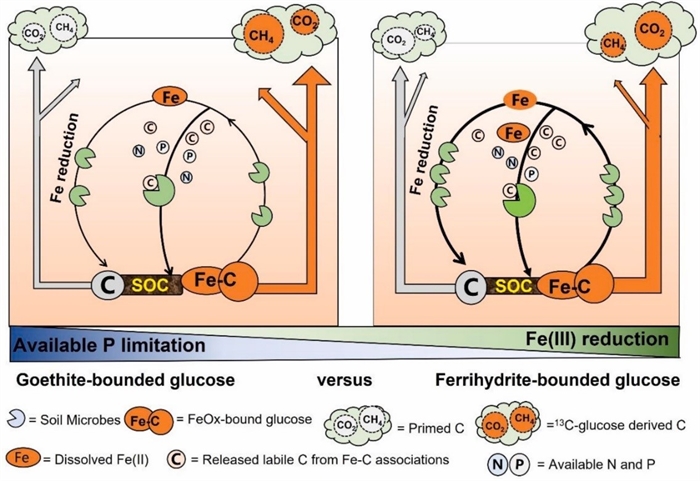

借助厭氧培養實驗,系統對比針鐵礦與水鐵礦通過吸附和共沉淀形式形成的碳鐵復合穩定性差異:低結晶度的水鐵礦結合葡萄糖礦化率顯著高于高結晶度針鐵礦處理,這與前者更易被還原的特性密切相關。四種碳鐵復合物中,共沉淀態的針鐵礦-有機碳復合物表現出最優的固碳效果:相較于游離葡萄糖處理,其13C-CO2礦化量減少17~41%,13C-CH4礦化量降低21~61%,該類型碳鐵復合物具有最長有機碳駐留時間和最低礦化速率,且綜合溫室效應(CO2當量)下降幅度達62~71%。游離葡萄糖處理引發了CO2負激發效應和CH4正激發效應,而鐵結合葡萄糖處理則呈現相反的激發效應模式。這種差異可能源于鐵氧化物既作為電子受體參與鐵還原過程,又通過磷固定加劇微生物養分限制。鐵氧化物形態對SOC穩定性的影響強于其與有機碳的結合方式。高結晶度的針鐵礦一方面延緩鐵還原速率,另一方面降低土壤有效磷的生物可利用性,進而降低SOC分解速率,提高其穩定性。

綜上,這些發現系統揭示了水稻土鐵氧化物對根際沉積碳的保護機制,闡明了鐵氧化物結晶度與有機碳結合方式及碳負載量對SOC積累的協同調控機制。從農業管理角度而言,促進土壤中高結晶度鐵氧化物通過共沉淀方式與有機碳結合,不僅能有效提升SOC固存能力,還可通過降低CH4等溫室氣體排放,顯著緩解稻田生態系統對全球變暖的貢獻。這些發現為通過鐵碳耦合調控實現農業碳中和目標提供了重要的理論依據。

水稻根際鐵氧化物固碳的生物與非生物機制(Global Change Biology,2022)

鐵還原對水稻土有機碳礦化及其根際激發效應的調控機制(Science of the Total Environment,2024a)

碳鐵復合物降低其結合碳釋放與礦化并誘導負激發效應的概念模型 (Soil Biology and Biochemistry,2023)

碳鐵復合物的固碳效率隨鐵礦物結晶度和碳負載量的變化規律 (Soil Biology and Biochemistry,2025)

厭氧條件下鐵氧化物形態對碳鐵復合物穩定性及土壤激發效應的影響機制(Soil Biology and Biochemistry,2024)

厭氧條件下碳鐵復合物結合形式對其結合態碳釋放與礦化的影響(Science of the Total Environment,2024b)

附件下載: