3月12日,中國科學院深圳先進技術研究院(簡稱“深圳先進院”)腦認知與腦疾病研究所/深港腦科學創新研究院劉暢團隊在eLife雜志上發表題為:Brief disruption of activity in a subset of dopaminergic neurons during consolidation impairs long-term memory by fragmenting sleep的研究論文。

記憶鞏固與睡眠高度相關,且這種關聯在無脊椎動物和脊椎動物中都存在。記憶鞏固是一個依賴于時間、將新形成的不穩定的記憶向穩定記憶的過程。睡眠作為影響記憶的最重要的生理過程之一,已被證明對記憶的幾個不同階段產生影響。且有研究表明,在睡眠期間,特定的腦區和神經核團會出現對某種記憶的神經元發放特征重現的現象,被認為是主動的記憶鞏固過程。然而,將這兩個過程聯系起來的神經機制在很大程度上仍不明確。盡管果蠅的大腦相對簡單,但其行為的復雜性和基因操作的可行性使其成為剖析這類問題的理想模型。

多巴胺能神經元在睡眠和記憶調控中均發揮重要作用。在果蠅中,劉暢研究員早期工作里鑒定了PAM多巴胺能神經元(DAN)投射到蘑菇體(MB)水平葉,特異性的參與獎賞性學習記憶(Liu et al.,?Nature,2012)。隨后,多個團隊的研究不僅將PAM神經元類型根據圖譜特征進行了精細區分,更發現多個亞型在記憶以及它們在睡眠中的促醒功能。在果蠅腦內,一對背側成對內側(DPM)神經元投射到整個蘑菇體,被鑒定其在記憶鞏固過程中的不可或缺性,以及其通過抑制性的作用發揮促睡的功能(Waddell,Cell,2000;Haynes et al.,?eLife,2015)。然而,DAN-DPM的功能連接及該微環路的活動狀態在睡眠和記憶鞏固中的作用尚不清楚。

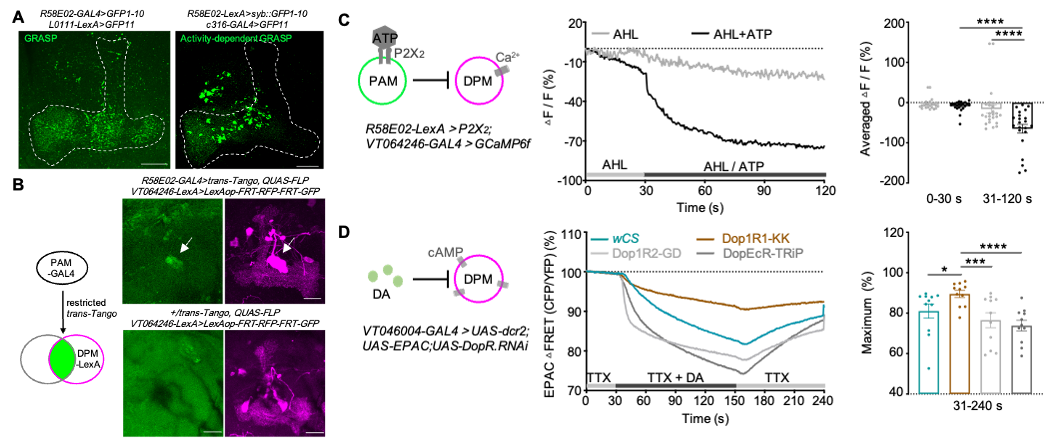

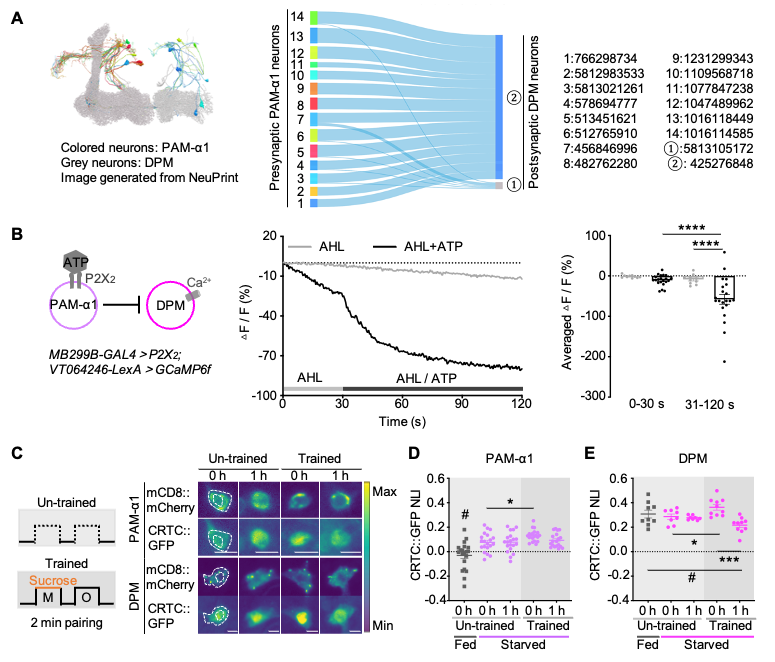

研究團隊結合免疫組化、特異標記的順行示蹤遺傳工具以及離體功能成像技術,揭示了PAM神經元與DPM神經元之間存在結構性連接,DPM神經元位于PAM神經元的下游,且二者之間的突觸連接是抑制性突觸連接的,進一步發現在DPM神經元中Dop1R1受體主導參與抑制功能 (圖1)。

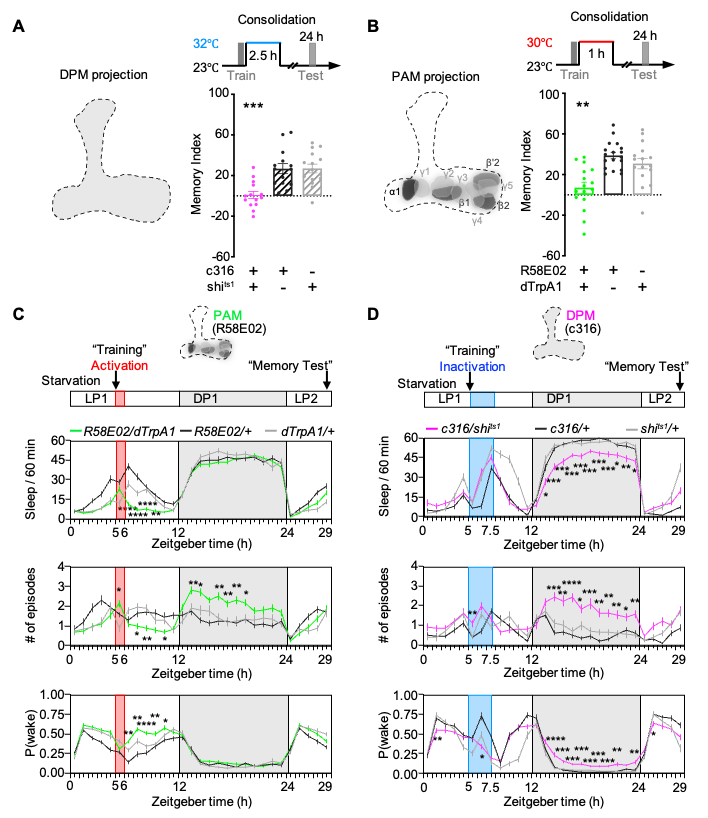

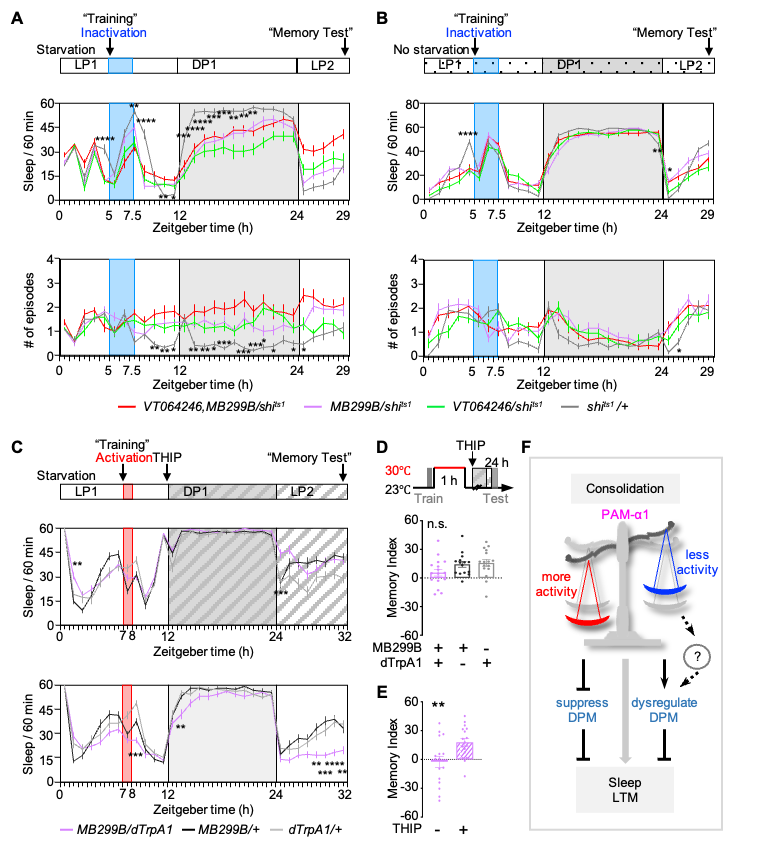

經過一系列的行為學檢測,確定DPM神經元在LTM的記憶鞏固過程中是必需的,并發現PAM神經元如在記憶鞏固關鍵時間窗口短暫被激活,也可導致LTM受損。短暫的抑制DPM或者激活PAM均導致眠量減少且碎片化,覺醒閾值降低。這些結果表明這兩類神經元都參與記憶鞏固和睡眠的調控(圖2)。

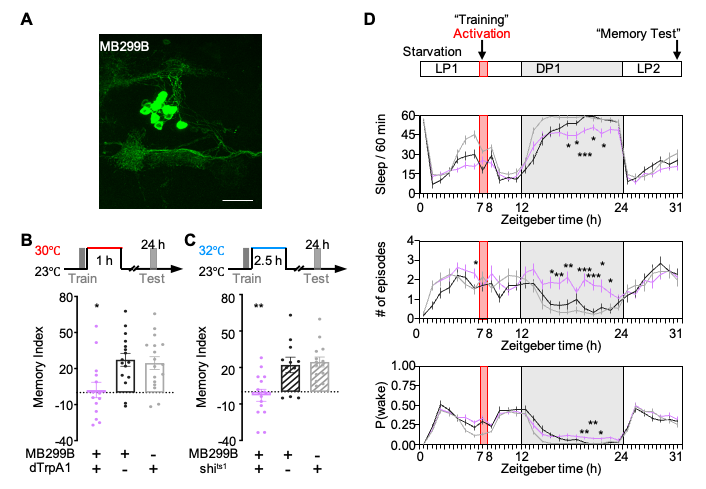

研究團隊為進一步鑒定參與睡眠和記憶鞏固調控的PAM多巴胺能神經元的特異亞型,通過行為學檢測,結合解剖學分析,發現PAM-α1神經元的短暫增強或減弱,睡眠時長減少且碎片化,LTM受損(圖3)。

接下來,結合果蠅全腦連接組學分析、離體功能鈣成像、新型的捕捉定格神經元活動的工具CRTC,研究團隊發現:PAM-α1神經元與DPM神經元之間形成抑制性的突觸連接,且PAM-α1-DPM微環路在記憶形成時及記憶鞏固關鍵時間窗口呈現出協同的神經活動變化(圖4)。

為確定這兩種神經元是通過平行且獨立的環路還是整合的環路實現對睡眠和長時記憶的調控,研究團隊利用精致的遺傳學方法,同時失活兩類神經元,結果發現,在饑餓狀態下,睡眠減少及碎片化的程度與單獨失活其中一類神經元的程度相同,闡釋了PAM-DPM微環路共調控睡眠和記憶的工作模型。最后,為了加固這一微環路通過協同作用導致睡眠干擾與記憶損傷的結論,研究團隊采用了一種藥理學方法,發現在喂食促眠的THIP(GABA激動劑)后,挽救了因短暫激活 PAM-α1所引起的睡眠紊亂,同時恢復了受損的長時記憶(圖5)。

在果蠅中,蘑菇體(MB)中高度反饋的神經環路在特異功能定位方面已經取得了顯著進展。而在本研究中,研究團隊揭示并鑒定了一個由兩種類型的蘑菇體投射神經元所形成的抑制性微環路和一種特定的多巴胺能神經元亞型,通過影響睡眠的動態變化來介導長時記憶的穩定,為理解連接記憶鞏固與睡眠的環路機制提供了新的見解。

深圳先進院劉暢研究員為最后通訊作者,美國布蘭迪斯大學Leslie C. Griffith教授以及汕頭大學李凡教授為共同通訊作者,深圳先進院和南方醫科大學深圳市婦幼保健院聯培博士后顏琳為本文第一作者。該研究主要受到國家自然科學基金項目、廣東省基礎與應用基礎研究項目等項目資助以及深港腦科學創新研究院的支持。

文章上線截圖

圖1. PAM多巴胺能神經元與DPM的結構和功能連接

圖2. 記憶鞏固期抑制DPM神經元或者短暫激活PAM影響睡眠和記憶

圖3. 鑒定特異的多巴胺能神經元亞型PAM-α1

圖4. PAM-α1-DPM抑制性微環路及其動態協同變化

圖5. PAM-α1-DPM抑制性微環路橋接睡眠和記憶

附件下載: