3月24日,中國科學院南海海洋研究所林強團隊在海洋物種分布數據信息對其生物地理格局精確評價與應用效果方面取得新進展,相關成果以“Differences in predictions of marine species distribution models based on expert maps and opportunistic occurrences”為題發表于保護生物學旗艦期刊Conservation Biology。研究員張志新為本文第一作者,研究員林強和研究員秦耿為本文共同通訊作者。

當前,全球范圍內正面臨嚴峻的生物多樣性喪失危機,部分區域的生物多樣性正以驚人的速度下降,因此,精確評估生物多樣性現狀與未來演變趨勢,制定科學的保護策略,對于遏制生物多樣性衰退現狀極其重要。物種分布模型(SDM)是當前學界評估生物多樣性變化的重要工具,其預測能力高度依賴于物種分布數據的質量,高質量的物種分布數據源信息是限制物種分布模型應用的關鍵。因此,探究不同來源的高質量物種分布數據對生物地理分布格局的精準預測是當前本領域學者最為關注的科學問題。在實際的物種分布模型構建過程中,物種分布點和分布范圍是兩類常用的數據源,兩者的獲取來源不同,數據特征各具優勢,但兩者在模型性能方面的差異,尤其是在海洋場景下生物地理格局研究領域,尚未充分研究和報道。

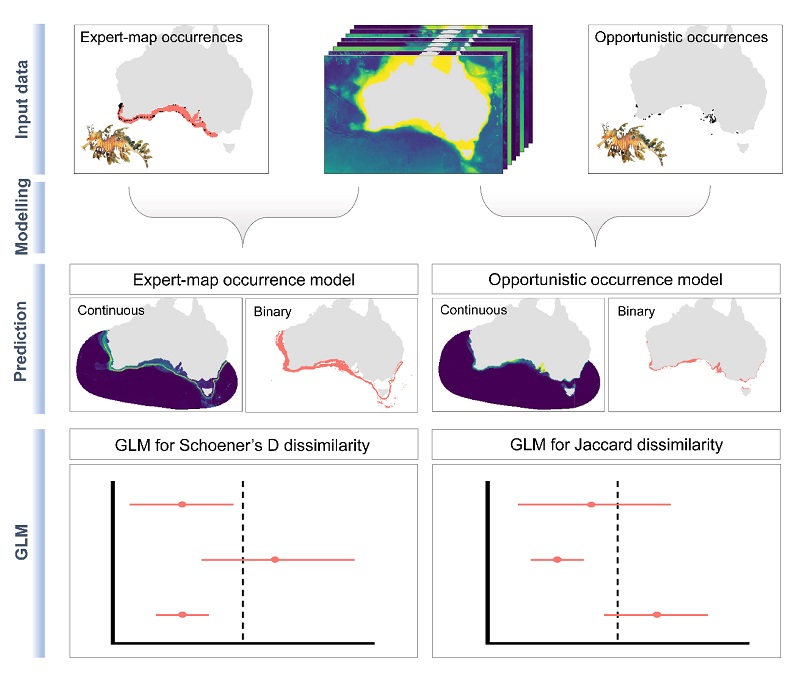

據此,本研究以珍稀海洋魚類海龍科和石斑魚科233個物種為研究對象,基于其分布點和分布范圍數據分別構建物種分布模型,系統評估了兩種模型在預測能力方面的差異(圖1),發現兩種模型均表明水深和溫度是制約海龍科和石斑魚科魚類地理分布的關鍵因素,但基于物種分布點而構建的模型具有更好的預測能力和可轉移性。

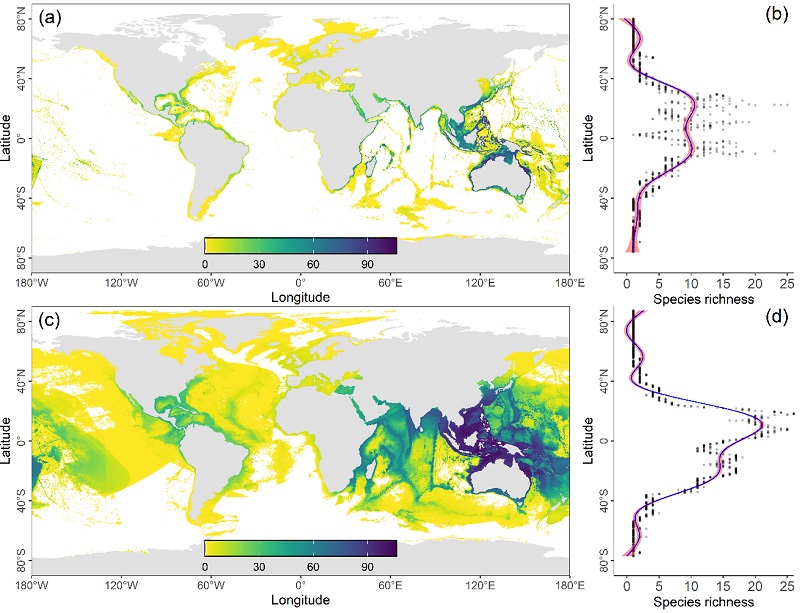

同時,基于物種分布點和分布范圍的模型在緯度多樣性梯度格局預測方面差異顯著(圖2),分布點模型呈現雙峰緯度梯度(即物種多樣性在赤道附近較低,在中緯度地區呈現峰值),而分布范圍模型則呈現了單峰模式(即物種多樣性在赤道附近最高)。由此,本研究提出在研究海洋生物多樣性的緯度梯度格局中,應特別關注數據源對結果產出的潛在影響。

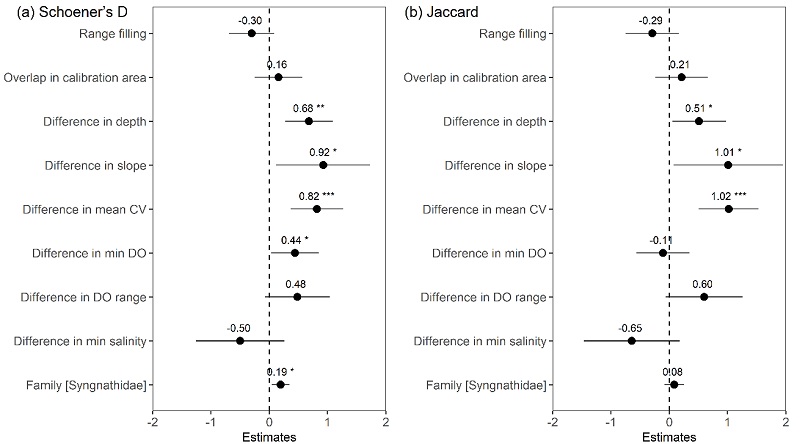

進一步,本研究利用廣義線性模型探討了兩種模型預測差異背后的驅動機制。研究結果表明,兩種分布數據對應的環境信息差異是導致模型預測差異的主要因素;基于兩種分布數據的模型預測結果在海龍科物種中差異更大,推測這可能與海龍科物種具有更強的棲息生境偏好性有關(圖3)。

本研究率先在海洋領域系統評估了物種分布數據類型選擇在海洋物種分布模型研究中的重要性,指出未來相關研究應更加關注數據源的獲取和選擇;同時,建議開發新的數據整合方法,充分考慮不同類型數據及其應用場景的優勢,提升物種分布模型的準確性。此外,本研究呼吁相關機構應進一步提高數據的開放度和透明度,以便更好地支撐和踐行全球生物多樣性保護戰略。

本研究得到了國家自然科學基金項目、中國科學院戰略性先導專項等的聯合資助。

文章信息:Zhang,Z.,Kass,J. M.,Bede-Fazekas,á.,Mammola,S.,Qu,J.,Molinos,J. G.,...& Lin,Q (2025). Differences in predictions of marine species distribution models based on expert maps and opportunistic occurrences.?Conservation biology: the journal of the Society for Conservation Biology,e70015.

文章鏈接:https://doi.org/10.1111/cobi.70015

圖1?研究流程圖?

圖2?基于分布點(a和b)和分布范圍(c和d)構建的物種分布模型預測結果

圖3?兩種物種分布模型預測差異驅動機制分析

附件下載: