近日,中國科學院南海海洋研究所研究員羅傳秀研究團隊在孟加拉灣區域古植被與古季風研究取得重要進展。該團隊利用在孟加拉扇區獲取的沉積巖芯,通過沉積物年代測試、孢粉分析等方法,重建了末次冰期以來孟加拉灣地區高分辨率的孢粉記錄和古植被演化,揭示了軌道尺度和千年尺度上印度季風的變化和響應機制,為科學預測全球變暖背景下印度季風未來變化提供珍貴的歷史資料。??

印度夏季風(ISM)是全球主要的天氣和氣候系統之一,可影響世界超四分之一人口的社會經濟,認識印度夏季風在自然條件下的演化規律有著重要的現實意義。孟加拉扇區作為全球最大的海底扇區之一,其巨量的沉積物為研究印度季風地質歷史演化提供了絕佳條件。

海洋沉積物中的陸源孢粉是重要的古植被和古氣候指標,能重建過去的海洋和陸地環境變化。以往研究由于不同季風指標(如石筍δ18O和上升流記錄等)的多重影響因素,對晚第四紀不同時間尺度印度夏季風的變化仍存在爭論。

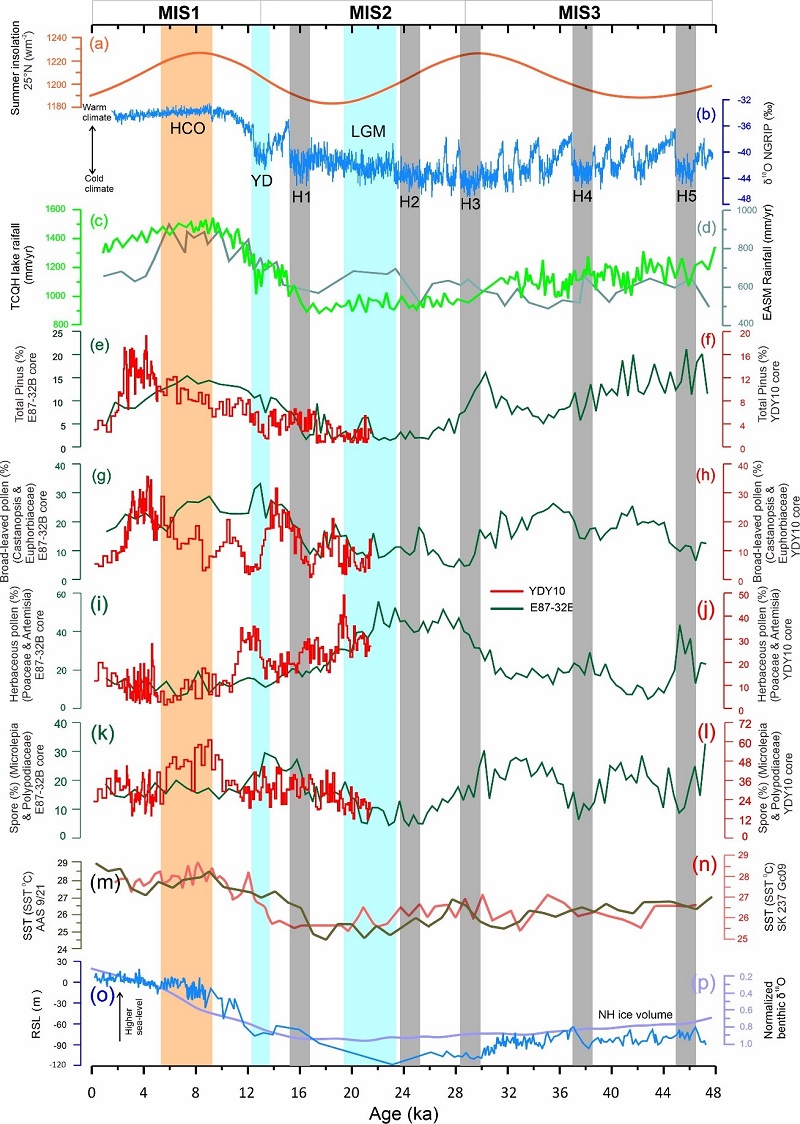

本項研究通過分析孟加拉灣兩個沉積巖芯(中扇YDY10和上扇E87-32B)的高分辨率孢粉記錄,重建了軌道尺度和千年尺度上區域植被動態和印度夏季風降水變化。結果表明:軌道尺度上,指示印度夏季風降水的常綠闊葉植物孢粉(如大戟科、栲屬)受北半球夏季太陽輻射量(SSI)變化的驅動,早-中全新世的印度夏季風降水多于海洋同位素階段(MIS3 )。在千年尺度上,常綠闊葉林孢粉在海因里希事件(H1)、新仙女木(YD)和8.2 千年冷干事件期間,呈現典型的低值特征,與減弱的北大西洋經向翻轉環流(AMOC)變化一致。而上扇巖芯的常綠闊葉孢粉百分比從末次盛冰期至早-中全新世逐漸增加,表明印度夏季風降水和河流輸入增強。

該研究成果已發表在《第四紀科學評論》(Quaternary Science Reviews)期刊上,論文作者包括中國科學院南海海洋研究所博士生Ananna Rahman、研究員羅傳秀、研究員向榮、副研究員萬隨、博士生Md Hafijur Rahaman Khan、中國科學院青海鹽湖所研究員魏海成等。工作得到國家自然科學基金、中國科學院青海省鹽湖地質與環境重點實驗室獎勵經費以及國家自然科學基金委共享航次的支持。

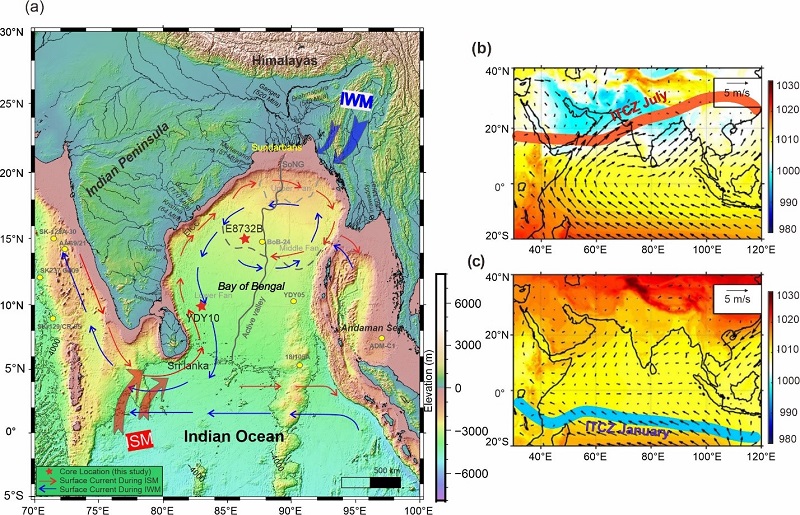

圖1? 研究區域及巖芯位置(含季風環流與河流系統)

圖2? 關鍵氣候指標對比(如夏季太陽輻射 、大西洋經向翻轉環流、孢粉百分比等)

相關論文信息: Rahman A.,?Luo C.,Khan?M. H.R.,Wan S.,?Yang Y.,Wei H.,Xiang R.,Zhang L.,Liu J.,?Su?X.,? Huang Y.,2025. Evolution of Indian monsoon precipitation and vegetation dynamics in the Bay of Bengal region since the last glacial period. Quaternary Science Reviews 356,109314.

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2025.109314

附件下載: