氫能作為終極清潔能源可有效規避溫室效應,近年來化學鏈制氫 (CLHP) 作為一種高效靈活的能源轉化與制備平臺獲得廣泛關注,但該技術對載氧體的選擇具有十分嚴格的要求,需同時具備較高的氧容量、可調控的反應活性并在苛刻工況下依然能保持結構完整。

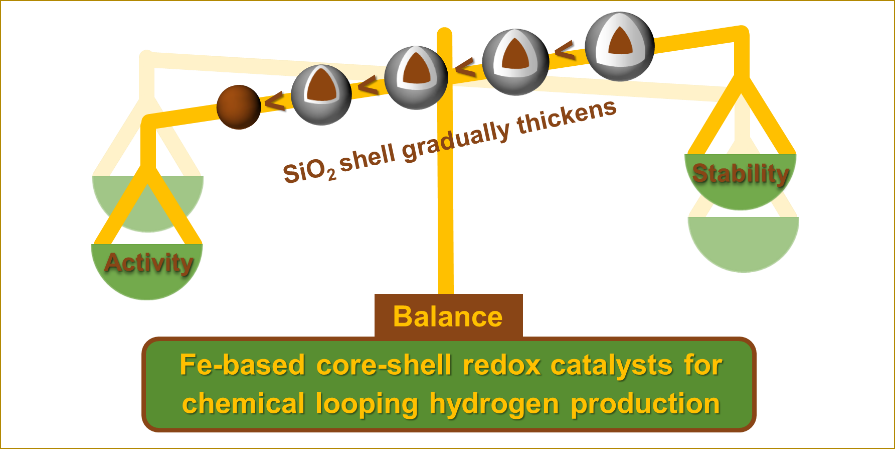

載氧體在晶格氧釋放和恢復過程中發生燒結、團聚和失活,是制約化學鏈工藝大規模工業化的主要原因之一。載氧體發展至今,其結構從簡單的宏觀機械混合逐漸趨向于微觀納米調控,由此提升活性和穩定性。核殼結構載氧體具備優異的熱穩定性和機械強度,能有效避免活性組分浸出。然而,惰性組分的引入不可避免地降低了載氧體的活性,且針對多級載氧體晶格氧的遷移轉化以及金屬離子的運動過程仍缺乏系統的研究。如何精準調控、平衡載氧體活性和穩定性之間的“蹺蹺板”問題,已成為亟待解決的關鍵問題。

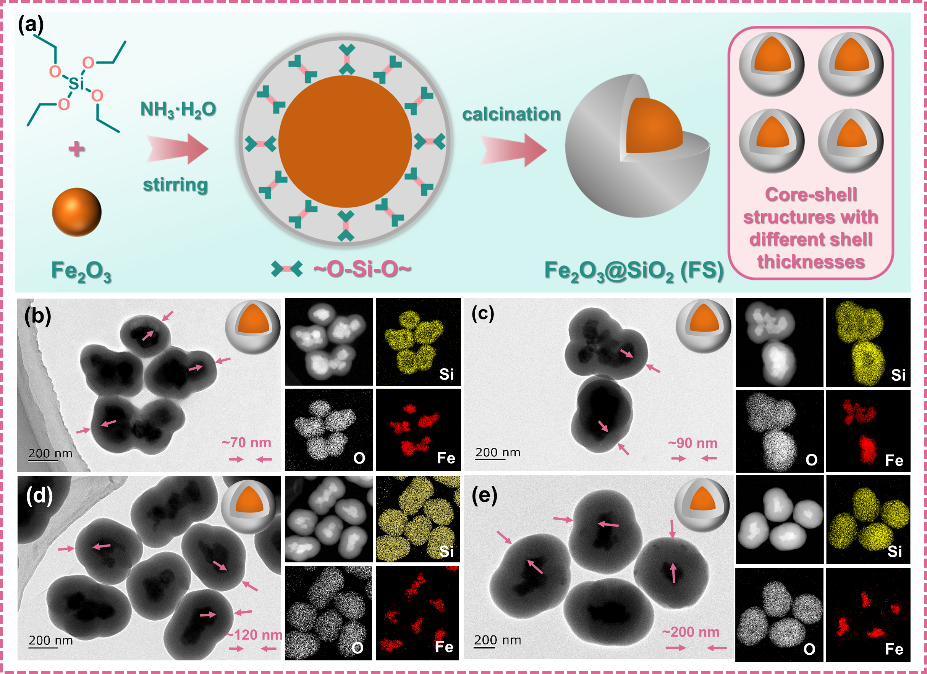

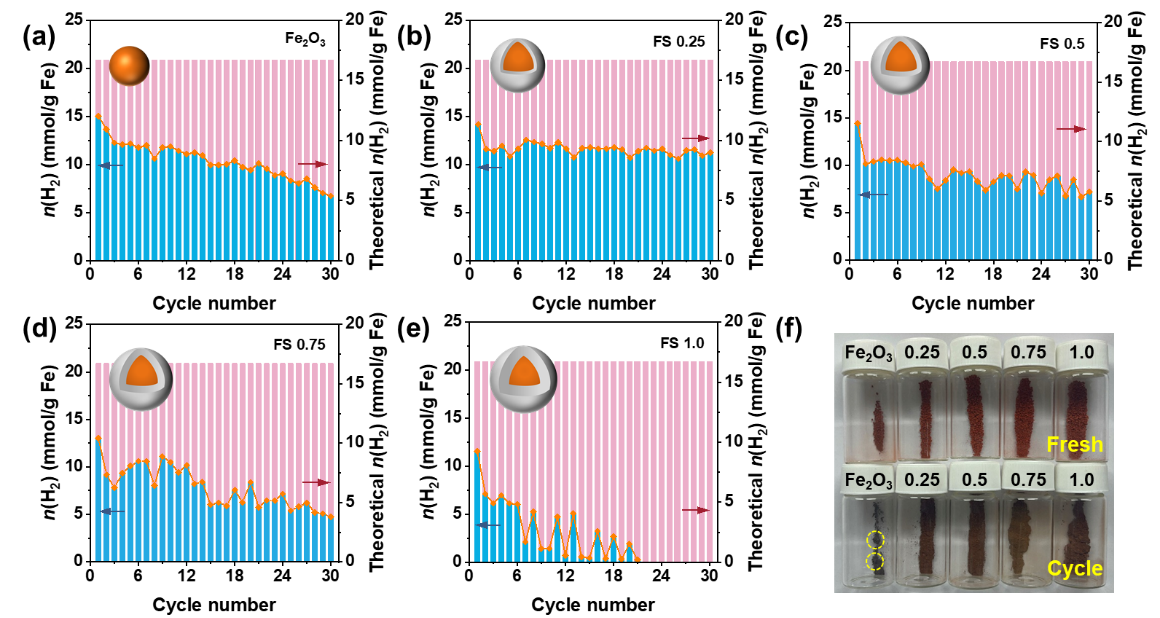

針對這一問題,廣州能源研究所新興固廢高值循環研究中心廢棄物處理與資源化利用科研團隊黃振研究員和東北石油大學化學化工學院李翠勤教授創新性設計并合成了系列具有精準外殼厚度、納米級限域的多級核殼結構載氧體Fe2O3@SiO2,深入探究惰性載體厚度與空間結構對載氧體穩定性與傳質速率的雙重影響機制,旨在尋求化學鏈制氫過程中活性與穩定性的動態平衡。研究結果表明,薄殼層 (70 nm) 展現出卓越的循環穩定性,連續30次氧化還原循環性能保持穩定;而厚殼層 (200 nm) 因反應過程中生成大量的惰性Fe2SiO4導致快速失活。研究還利用聚焦離子束-透射電子顯微鏡(FIB-TEM)結合原位透射電子顯微鏡(in-situ TEM)直觀揭示了惰性SiO2殼層的限域作用,有效抑制了Fe2O3的團聚行為。這種獨特的核殼結構與可控殼層厚度為具有空間結構的高效長壽命載氧體的設計合成提供新思路。

Fe2O3@SiO2核殼結構載氧體氧化還原活性和穩定性之間的“蹺蹺板”問題

Fe2O3@SiO2核殼結構載氧體的合成和結構表征

Fe2O3和Fe2O3@SiO2 (FS) 的制氫性能和循環穩定性研究

該研究得到國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金等項目的資助。相關研究成果以Nanoconfinement-Engineered Iron-Based Redox Catalysts: Precise Shell Thickness Gradients Enhanced Durability of Chemical Looping Hydrogen Production為題發表于Journal of Energy Chemistry。

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jechem.2025.05.005

?動態還原過程-釋放晶格氧內部活性組分體積收縮

動態氧化過程-恢復晶格氧內部活性組分體積膨脹

附件下載: