近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境實驗室(LTO)、廣東省海洋遙感與大數據重點實驗室(LORS)詹海剛研究團隊在浮游植物對亞中尺度過程的響應方面取得新進展,相關成果以博士研究生劉云辰為第一作者,研究員何慶友為通訊作者發表在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment。

海洋亞中尺度過程(水平尺度1–10公里)作為海洋能量串級與物質輸運的關鍵環節,一般被認為在全球生物地球化學循環中發揮著重要作用。一些科學家認為亞中尺度過程的強垂向速度使它們對浮游植物生長具有深遠的影響,另一些科學家則認為這些過程的淺穿透及其與營養鹽需求的季節分相極大地降低了其向上輸送營養鹽的效率,限制了其在浮游植物生長的作用。因此,全球尺度上亞中尺度過程如何影響浮游植物是目前一個廣受關注又備受爭議的前沿熱點話題。

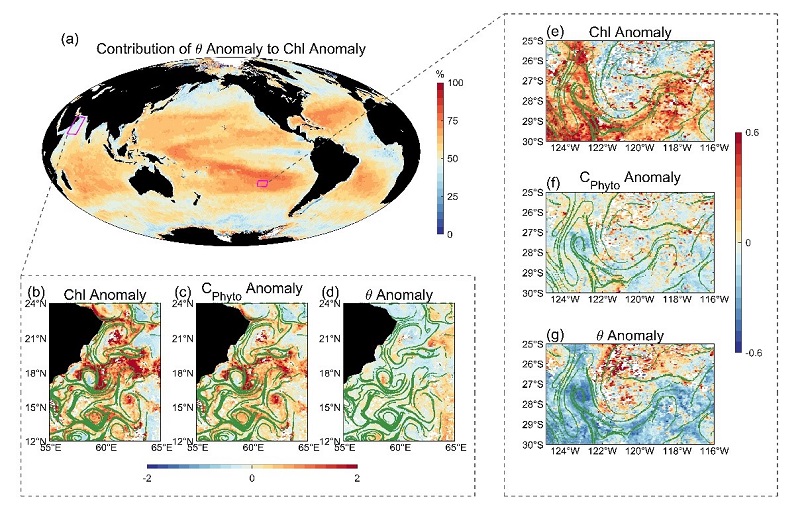

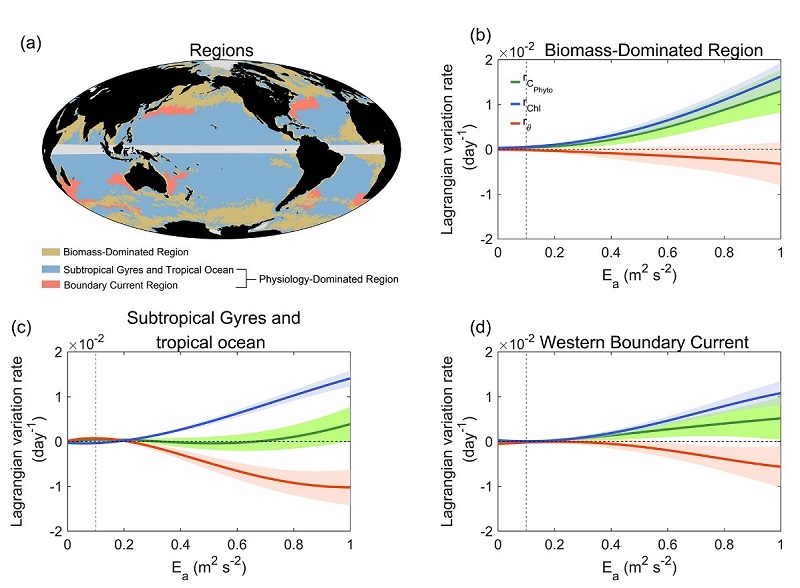

研究團隊結合過去20余年漂流浮標觀測數據和多源水色衛星遙感資料,分析了全球不同海域亞中尺度過程發生時海表浮游植物葉綠素濃度、生物量及表征生理學調整參數(碳-葉綠素比)的拉格朗日變化特征。結果發現,在中高緯海域和沿岸上升流系統,亞中尺度過程引起浮游植物生物量和葉綠素濃度同步增長。然而,在熱帶海洋和副熱帶流渦區,亞中尺度過程引起的葉綠素濃度升高卻通常并不伴隨生物量的增加,反而碳-葉綠素比出現明顯下降(圖1,圖2)。這表明,這些海域的亞中尺度過程未引發浮游植物的大規模繁殖,而是通過刺激浮游植物調節生理狀態,促進細胞內葉綠素的合成,致使葉綠素濃度升高。在全球范圍內,約有一半的亞中尺度過程引起的葉綠素濃度增加歸因于這種生理學響應。

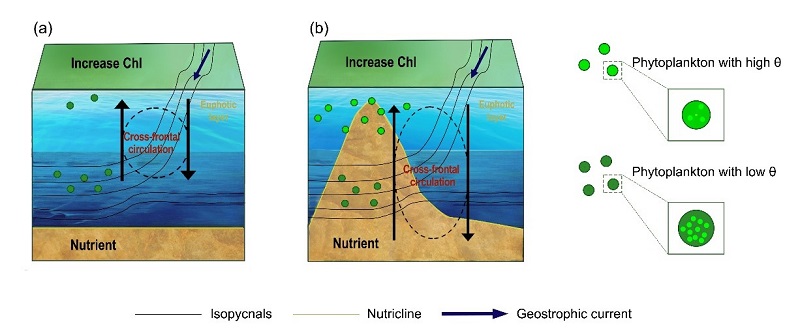

進一步,結合生物地球化學浮標(BGC-Argo)觀測和歷史溫鹽剖面數據分析,研究團隊指出這種區域差異形成的主要原因可能在于:1)中高緯和沿岸上升流海域營養鹽相對豐富,且混合層距營養鹽躍層較近,亞中尺度過程引起的垂向混合將富含營養鹽的水體帶入混合層,從而促進浮游植物的生長,導致浮游植物生物量和葉綠素濃度同步升高;2)熱帶副熱帶寡營養海域,營養鹽躍層遠深于混合層,且亞中尺度過程引起的垂向混合較淺,導致其難以觸及營養鹽躍層,因而浮游植物生物量沒有顯著增長。盡管如此,該混合使浮游植物在近表層光照充足環境中的停留時間縮短,促使其通過增加細胞葉綠素的合成以提高光捕獲效率,從而出現葉綠素濃度升高的現象(圖3)。

該研究從全球尺度上揭示了亞中尺度過程影響浮游植物分布特征與機制的顯著區域差異性,指出亞中尺度過程引起的葉綠素濃度升高不一定來源于生物量的增加,也可能是生理學狀態調整的結果。研究成果為深入理解亞中尺度動力過程的生態效應提供了新的見解,對準確評估亞中尺度過程對海洋初級生產力和碳循環關鍵過程的影響有重要科學意義。

該研究由國家重點研發計劃、國家自然科學基金、中國科學院先導計劃、廣東省自然科學基金和中國科學院青年創新促進會項目等共同資助完成。

論文相關信息:Yunchen Liu,Qingyou He*,Weikang Zhan,Mingxian Guo,Yuhang Zheng,Xinchen Shen,and Haigang Zhan. (2025). Heterogeneity of phytoplankton response to submesoscale processes in the global ocean. Communications Earth & Environment,6,357.

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s43247-025-02365-3

圖1?浮游植物葉綠素(Chl)、生物量(CPhyto)和碳與葉綠素之比(θ = CPhyto/Chl)對亞中尺度過程的不同響應示例

圖2?不同海域亞中尺度過程對海表浮游植物葉綠素(Chl)、生物量(CPhyto)和碳與葉綠素之比(θ = CPhyto/Chl)變化率的影響

圖3?亞中尺度過程中,葉綠素濃度和浮游植物生物量變化出現解耦的潛在機制示意圖

附件下載: