近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境與島礁生態全國重點實驗室、邊緣海與大洋地質實驗室徐敏研究員團隊聯合廣西民族大學、中國地質調查局廣州海洋地質調查局、中國科學院廣州地球化學研究所和廣西壯族自治區地震局,系統研究了北部灣區域的深部界面結構特征,揭示了南海西北部深部動力學過程及其與淺表巖漿作用的關聯。相關研究成果發表于國際地學期刊Journal of Geophysical Research: Solid Earth(《地球物理學研究雜志:固體地球》)。南海海洋所博士研究生林澤暉為論文第一作者,廣西民族大學副教授肖卓和南海海洋所研究員徐敏為論文通訊作者。

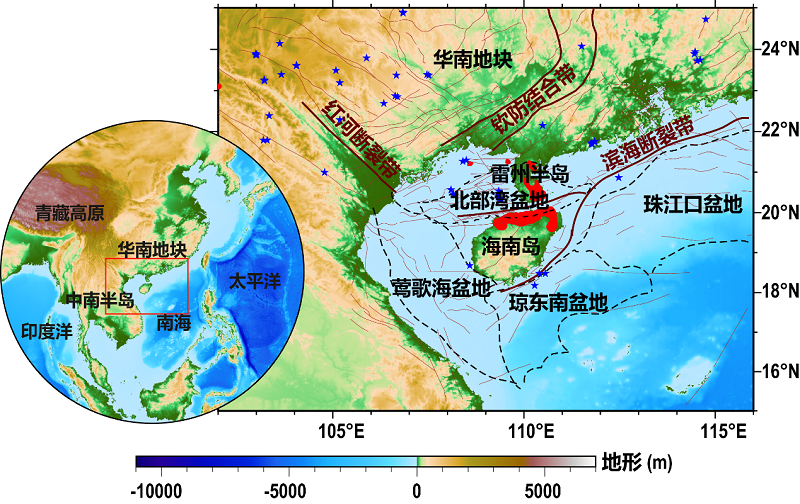

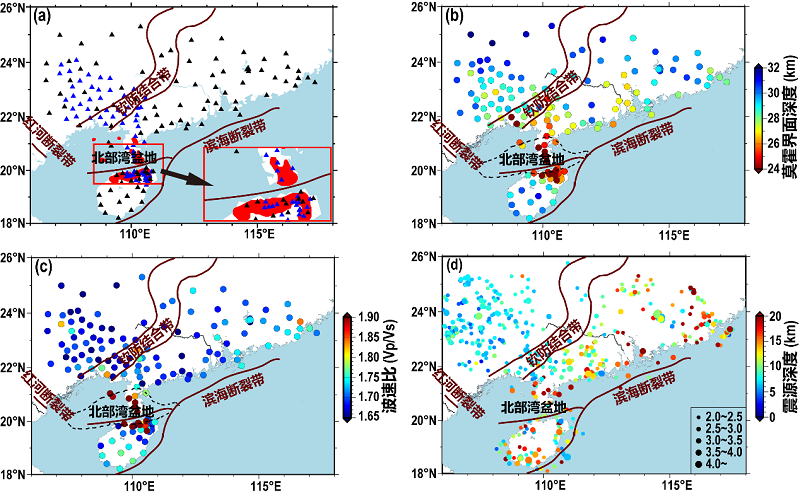

北部灣地處青藏高原東南緣、華南地塊南緣以及南海西北部交界地帶,其地質演化受印度-亞洲碰撞、南海擴張及海南地幔柱等多種因素影響。該區域在南海停止擴張后仍存在火山活動,形成廣泛分布的晚新生代玄武巖,并伴有強震活動。研究團隊整合了中國數字地震臺網的固定臺站以及廣西壯族自治區地震局、中國地質調查局廣州海洋地質調查局和北京大學部署的流動地震臺陣的遠震波形數據,利用P波和S波接收函數方法,結合人工智能技術,對北部灣及周緣區域的地殼厚度與巖石圈-軟流圈界面(LAB)結構進行了高精度探測。

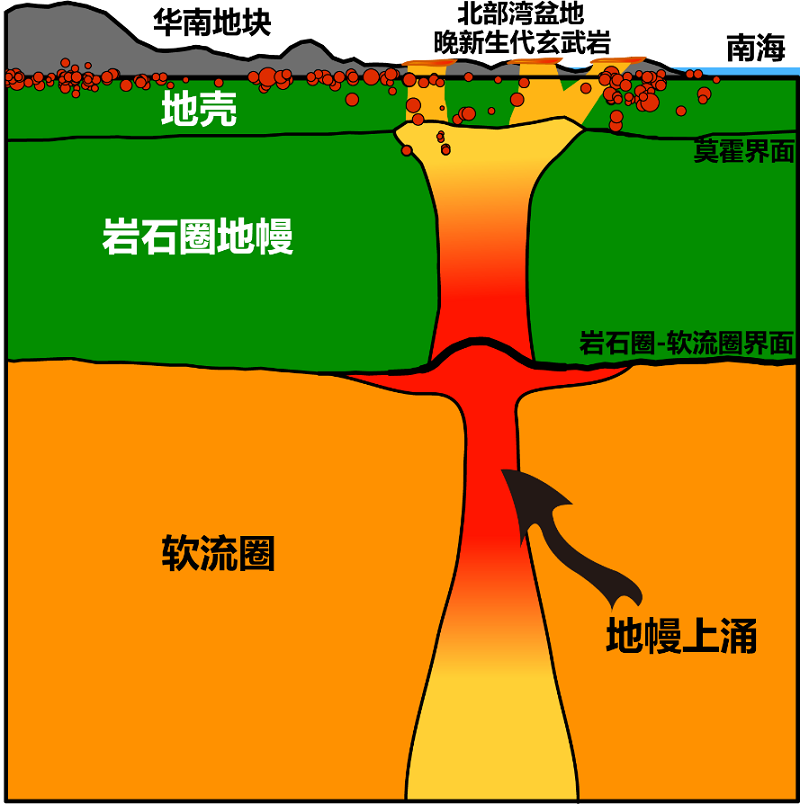

研究結果顯示,北部灣盆地區域的地殼厚度普遍小于26 km,平均波速比(Vp/Vs)高于1.80,LAB埋深較淺且界面處存在明顯的波速突變。此外,該區域地震活動表現出震源深度增大的特征。這些特征表明,北部灣區域的巖石圈結構經歷了顯著的改造過程,推測地幔上涌可能是主要的動力學機制。在此過程中,地幔物質向上運移并導致部分熔體在巖石圈底部堆積,一方面通過巖漿作用改變了地殼結構和物質組成,形成晚新生代玄武巖;另一方面,這種深部過程還可能通過改變區域應力狀態而影響地震孕震機制,導致震源深度增加。該研究為深入理解板內巖石圈變形及殼幔相互作用機制提供了重要的科學依據。

該研究得到了國家自然科學基金、廣東省基礎與應用基礎研究基金項目、廣州市科技計劃和廣西自然科學基金的聯合資助。

論文信息:Lin,Z.,Xiao,Z.,Zhang,Y.,Zhou,Y.,Lin,J.,Wang,J.,et al. (2025). Lithospheric footprint of mantle upwelling beneath late Cenozoic basalts in the Beibu Gulf Basin,northwestern South China Sea. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,130,e2024JB030379.

論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JB030379

圖1 北部灣及周緣區域地形,主要斷裂帶和晚新生代玄武巖分布。

圖2 研究使用的地震臺站分布(圖a),臺站下方莫霍界面深度(圖b)和地殼平均波速比(圖c),2009年9月至2022年8月地震事件統計(圖d)。

圖3 北部灣區域下方的地幔上涌示意圖。

附件下載: