????大氣中的二氧化碳(CO2)濃度變化是驅動地球氣候演變的主要因素之一。當CO2濃度翻倍時,全球平均溫度會上升多少?這個被稱為"氣候敏感性"的參數,是預測未來氣候變化的關鍵指標。然而,在不同的氣候狀態下——比如寒冷的冰期和溫暖的間冰期——地球的氣候敏感性是否會發生變化?這一直是氣候科學領域的重要疑問。

黃土高原里的"納米錄音機"

????南京大學地球科學與工程學院達佳偉博士、中國科學院廣州地化所張一歌研究員和南京大學季峻峰教授領導的研究團隊,將目光投向了中國黃土高原。這里連續沉積的黃土-古土壤序列,為重建古氣候提供了得天獨厚的條件。

????團隊在富縣和趙家川兩個剖面采集了涵蓋258萬年至80萬年前的黃土樣品。他們的"秘密武器"是土壤中小于2微米的粘土顆粒,這些顆粒主要由"納米針狀纖維方解石"(NFC)組成——一種在土壤形成過程中自生的碳酸鹽礦物。這些納米方解石就像是古代大氣的記錄者,它們的碳同位素組成受到當時土壤中CO2的濃度影響,進而可以推算出大氣CO2水平。

冰期CO2的長期下降

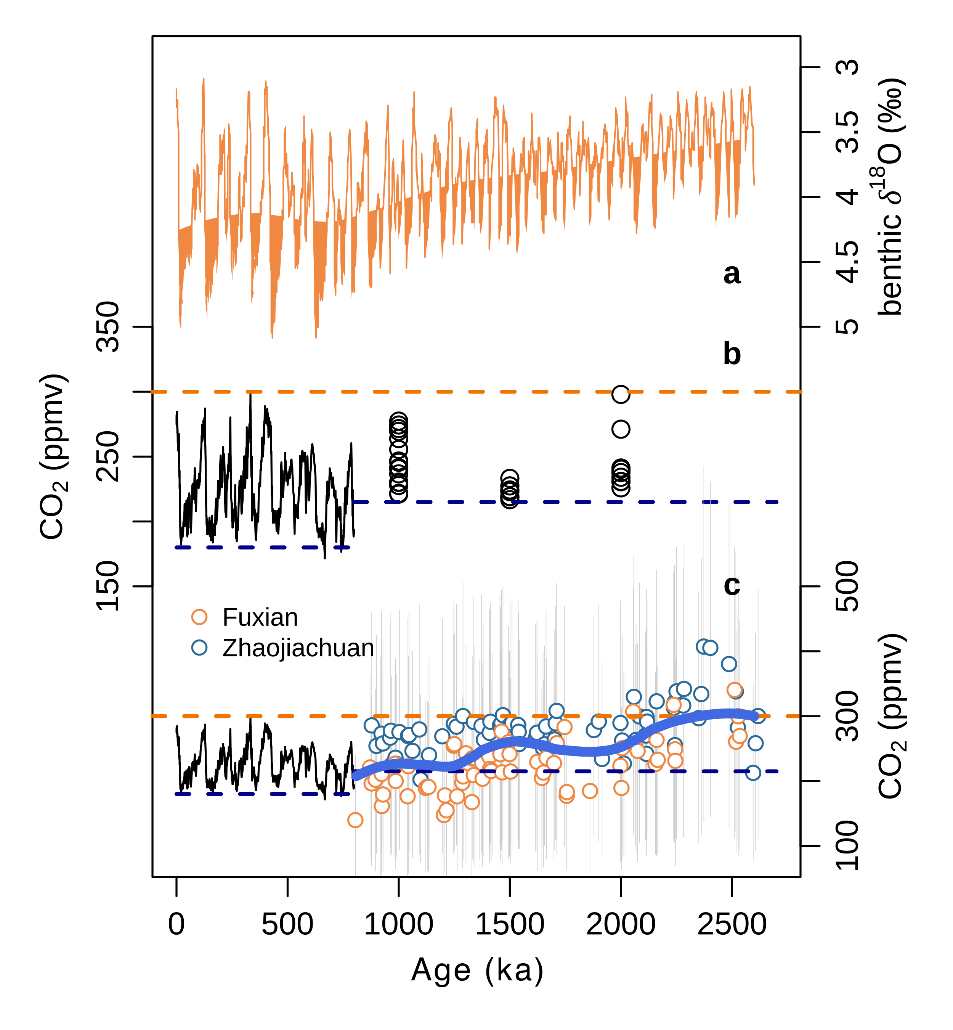

????通過分析這些微小的"氣候檔案",研究團隊重建了更新世冰期的CO2變化歷史。結果顯示,在過去200萬年中,冰期的大氣CO2濃度經歷了持續而顯著的下降——從早期的約300ppm逐步降至后期的不足200ppm。這一發現與南極冰芯以及藍冰的記錄相吻合,為理解更新世長期氣候演變提供了新證據。研究表明,冰期CO2的逐步下降是驅動全球長期降溫和冰期-間冰期旋回放大的重要因素。

圖1 | 更新世氣候與大氣CO2變化歷史。?該圖展示了過去260萬年來地球氣候和大氣CO2濃度的演變歷程。上圖顯示了海洋底棲生物氧同位素記錄,反映了全球冰量和深海溫度的變化。中圖為南極冰芯CO2記錄(過去80萬年)和更早期的藍冰CO2測量結果。下圖是本研究基于黃土古土壤重建的冰期CO2濃度,清晰顯示了從早期約300ppm到后期不足200ppm的長期下降趨勢。

意外發現:氣候敏感性的"恒定性"

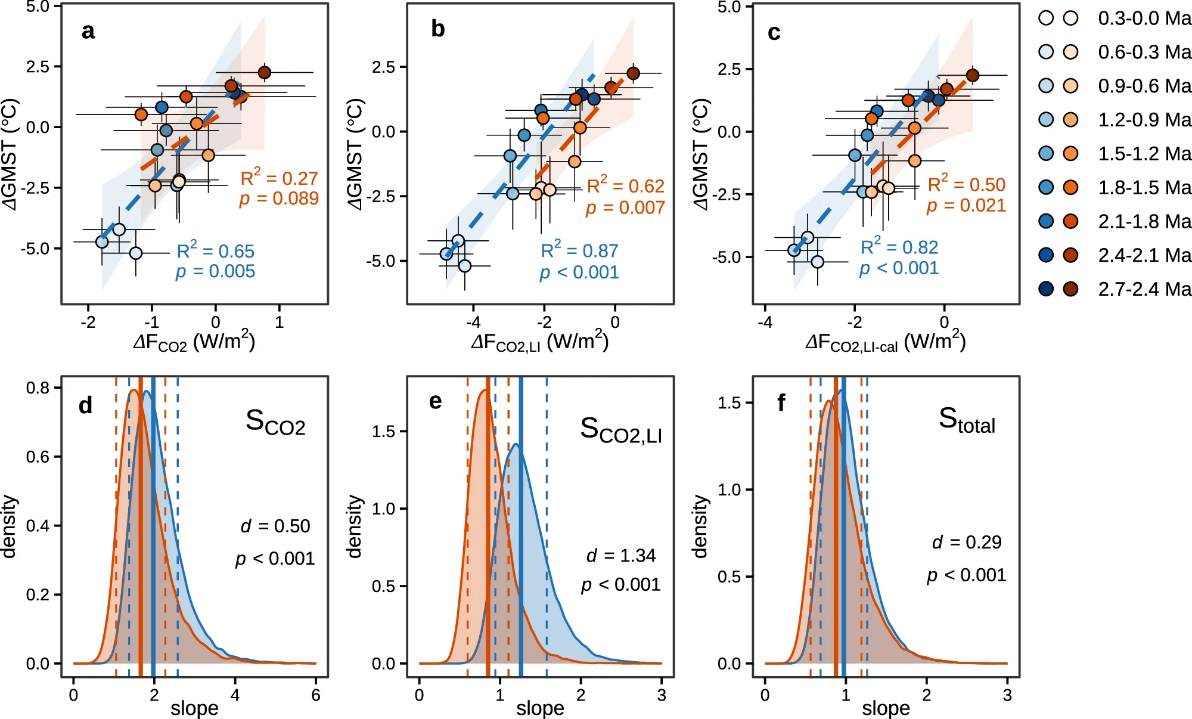

????基于重建的CO2記錄和全球溫度變化數據,研究團隊計算了冰期和間冰期的氣候敏感性。令人意外的是,盡管地球在冰期和間冰期處于截然不同的氣候狀態,但氣候敏感性基本保持一致。

????研究結果顯示,在考慮了冰蓋反照率等慢反饋過程后,冰期和間冰期的平衡氣候敏感性分別為3.3K和3.7K,差異并不顯著。這一發現表明,地球氣候系統對CO2變化的響應在不同氣候狀態下具有相當的穩定性。

圖2?| 冰期與間冰期的氣候敏感性對比。?該圖通過散點圖和概率密度分布,對比分析了冰期(藍色)和間冰期(橙色)的氣候敏感性。上方三個散點圖分別顯示了全球平均溫度變化與不同輻射強迫因子的關系,包括單純CO2強迫、CO2與冰蓋聯合強迫等。下方的概率密度圖顯示,在考慮了各種慢反饋過程后,冰期和間冰期的氣候敏感性分布高度重疊,中位數分別為0.9和1.0 K·W?2·m?1,表明兩者之間沒有顯著差異。

對未來氣候預測的啟示

????這項研究為當前氣候模型提供了重要的古氣候學驗證。研究結果表明,即使在不同的氣候狀態下,地球的氣候敏感性也保持相對穩定,這增強了人們對現有氣候模型預測能力的信心。研究得出的氣候敏感性數值(3.3-3.7K)與IPCC評估報告中基于現代觀測和模型的估計值(2.6-4K)高度一致,為理解和預測未來氣候變化提供了重要的古氣候學約束。

科學意義與展望

????這項研究不僅建立了覆蓋更新世早期的連續冰期CO2記錄,更重要的是揭示了氣候敏感性的"狀態無關性"。這一發現對于理解地球氣候系統的長期行為、驗證氣候模型的可靠性,以及改善未來氣候變化預測都具有意義。同時,研究中進一步完善了古土壤CO2重建新方法,也為古氣候學研究提供了技術支撐,有望在更廣泛的時空尺度上應用。

論文信息:?Da,J.,Zhang,Y.G.,Liu,X.,Breecker,D.O.,Li.,G.K.,Chen,T. and Ji,J..No apparent state-dependency of equilibrium climate sensitivity between the Pleistocene glacial and interglacial climate states. Nat Commun 16,6608 (2025).

研究團隊:?南京大學地球科學與工程學院達佳偉博士(第一作者)、中國科學院廣州地化所張一歌研究員(共同通訊作者)、南京大學季峻峰教授(共同通訊作者)等。該項研究得到國家自然科學基金重點項目資助。

附件下載: