11月14日,第二十六屆中國國際高新技術成果交易會(以下簡稱高交會)在深圳開幕。中國科學院系統40多家機構攜270多項成果亮相。

始辦于1999年的高交會,被譽為“中國科技第一展”。中國科學院歷來高度重視高交會,歷屆參展主題,緊密結合高交會展示主線的同時,注重將國民經濟主戰場的實際科技需求與中國科學院戰略工作重點有機結合,力求突顯全院科研機構最新的創新成果。

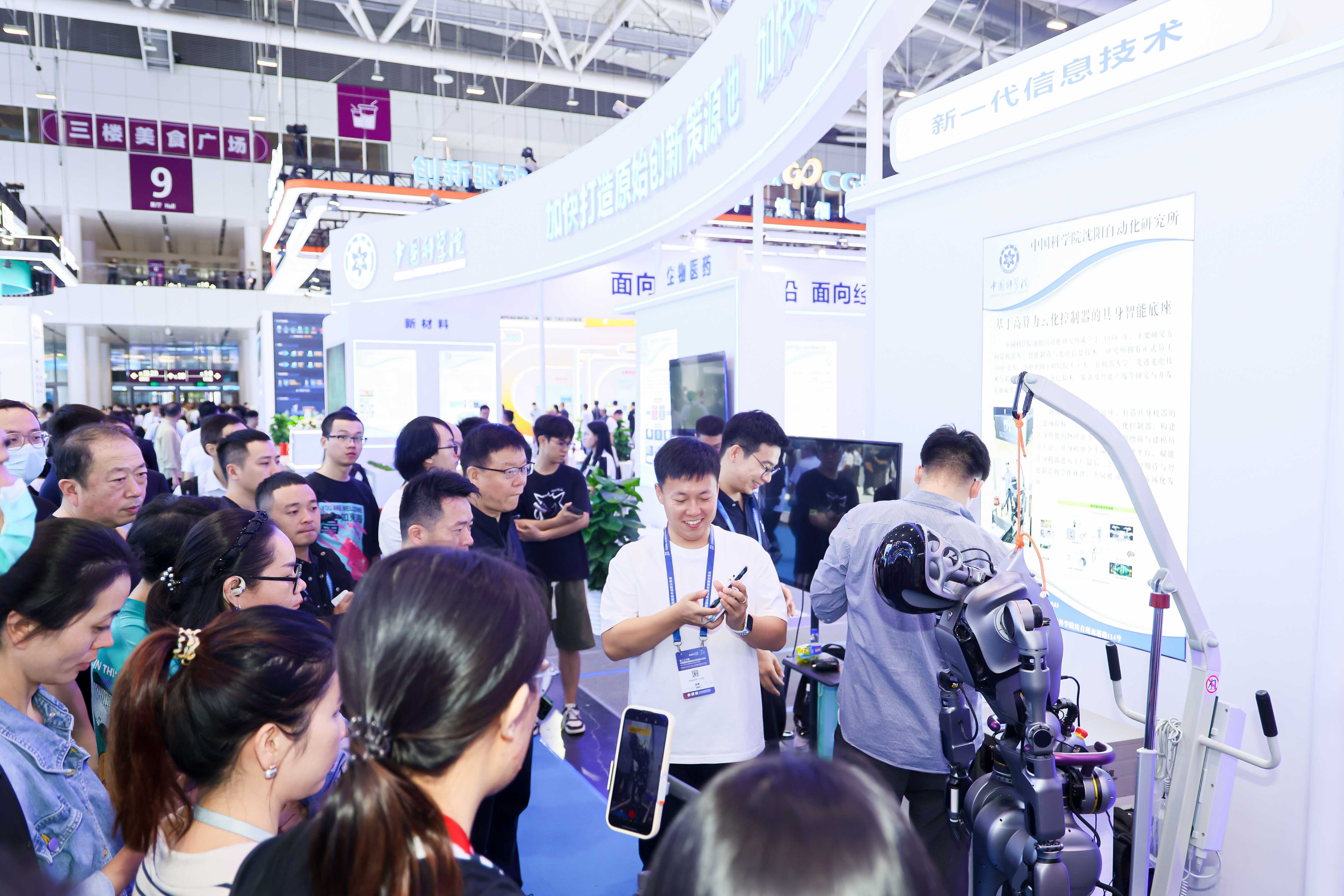

高交會開幕

向高而攀,重大科技成果集中亮相

作為一場全球性高科技盛會,本屆高交會首次全部移師深圳國際會展中心(寶安)舉辦,主題為“科技引領發展 產業融合聚變”,共設置國際科技、人工智能與機器人、新能源產業、低空經濟與空天、高端裝備制造等22個專業展。其中,國之重器重大裝備、科技巨頭產業鏈、專精特新及新質生產力、創新創業與金融服務、產教融合等5個展區均為首次設立。

隨著我國區域科技創新水平逐步提升,創新高地引領作用持續增強,科技創新中心等區域協同創新發展成效進一步顯現。本屆高交會中,來自上海、天津、廣東、江西、湖北、黑龍江等眾多省區市展團以及中國科學院、清華大學、北京大學等百余所科研院所與高校參展,展團總數達200余個,展團數量創歷史新高。

作為“資深”的重要展團,今年中國科學院展區設在9號館“國之重器重大裝備”,總面積2046平方米;中國科學院展區以“搶占科技制高點,賦能新質生產力”為主題,集中展示中國科學院實施“率先行動”、“十四五”規劃、以及在粵港澳大灣區國際科創中心建設中取得的科技創新成就。

基于百千瓦強流質子超導直線加速器的醫用同位素藥物研發平臺、制儲一體化高效復合相變蓄冷關鍵技術、便攜式超聲導波無損檢測儀器、基于具身智能機巢的無人化智能化巡檢系統……今年中國科學院參展的270多項成果,涵蓋先進造制、新一代信息技術、高端裝備與智能制造、生物醫藥、新材料、新能源與新型儲能、空天海洋與農業、合成生物等領域。

作為我國改革開放的前沿陣地,廣東省一直以來都是科技創新和經濟發展的重要引擎,中國科學院在廣東省的科技創新方面發揮了重要作用。

在展館現場,由中國科學院近代物理研究所研制的國內首臺具有完全自主知識產權的醫用重離子加速器亮相高交會。該裝置實現了國產設備零的突破,首臺裝置于2020年投入臨床應用,截至2024年10月底,首臺裝置已完成治療患者1600余例(含臨床試驗46例)。跟蹤統計數據顯示,46例臨床試驗受試者5年生存率達到64.04%,遠超我國現有常規放療癌癥治愈率36%的水平。該裝置于今年落地廣東惠州。

?

中國科學院展區

向新而行,加快促進科技成果轉化

今年高交會上,中國科學院控股有限公司及旗下基金投資企業,在生物醫療、新材料、高端裝備與智能制造、新一代信息技術、空天海洋農業等戰略性新興產業領域,展出多項科技成果。其中,生物醫療產業領域的硼中子俘獲治療設備引人關注。該技術源于中國科學院高能物理研究所承擔的國家重大科技基礎設施北京正負電子對撞機、中國散裂中子源項目,是一種新興先進的腫瘤精準放療方法。

生物質熱解碳汽聯產技術是中國科學院新疆理化技術研究所自主研發。該項目以生物質熱解碳汽聯產為技術路線,分別在基礎研究、關鍵技術、裝備研制、產品研發、產業示范開展全鏈條攻關,已建立年處理量3至5萬噸的生產線多條,輸出產品為高端碳材料和熱能(蒸汽),對實現“碳中和”目標具有重要意義,具有良好的經濟社會及生態效益。目前已在新疆和山東建立了活性炭兩大生產基地,未來將在全國建立20個生產基地,打造年產十萬噸活性炭研發制造平臺。

由中國科學院工程熱物理研究所聯合其孵化企業中儲國能(北京)技術有限公司研制的先進壓縮空氣儲能技術也亮相高交會。該團隊攻克了先進壓縮空氣儲能技術多項關鍵技術難題,研制出1-300MW級多級寬負荷壓縮機、多級高負荷透平膨脹機以及高效緊湊式蓄熱換熱器等系統核心設備,建成了國際首套1.5MW、10MW、100MW、300MW先進壓縮空氣儲能示范項目,核心技術裝備自主化率達100%。

向勢而生,探索創新發展新賽道

在本屆高交會上,深圳先進院坐擁“主場優勢”,攜130余項創新成果亮相,重點展示了醫療設備與科學儀器、生命健康與合成生物、先進電子與能源材料三大主攻方向,以及“AI+”與“合成+”兩大新范式的亮點成果。

隨著大語言模型等人工智能新技術的涌現,AI+圖像修復、AI+公共衛生防控、AI+法律、AI+疾病篩查、AI+工業制造、AI+材料創制……一系列人工智能技術與各應用領域結合的成果在深圳先進院展區展示。

例如,深圳先進院數字所研究員董超團隊展示了一款智能畫質增強大模型SUPIR,該技術被稱為圖片修復的“天花板級技術”,可有效修復多種類型的退化圖像,還支持通過文本提示進行圖像恢復的精細控制。據了解,該技術已面向市場化應用,使用人數上萬人。

深圳先進院集成所研究員楊之樂團隊展示的“智能化工業機器人與工業具身智能大模型平臺”,實現了工業具身智能機器人多場景泛化應用的多模態動態感知、實時分析、自主決策和精準執行,目前已在國內多個相關領域的央國企、頭部民營企業開展批量產業化應用。

修復血管的活體“膠水”、微生物活性分子助力抗衰、合成生物手段探索減碳新策略……合成生物學的發展為生物制造提供了最底層的技術支撐,在農業、生物醫藥、能源環境等領域應用前景廣闊。在合成生物制造展區,深圳先進院合成所研究員鐘超團隊展示了“重組貽貝粘蛋白的綠色生物制造”的項目。

深圳先進院展臺

附件下載: