星羅棋布于南海的珊瑚礁是南海最重要且獨特的地質體,在維護我國海洋領土完整、行使國家主權、資源供給及生態和氣候環境變化研究等方面一直發揮著重要作用。珊瑚島礁的發育演化和成因問題最早可追溯到1842年的達爾文沉降理論,迄今科學家們已提出了多種模式和理論,但仍存在許多爭議的問題或難以解釋的現象,如不同區域和類型島礁的發育過程和模式、環礁形成的主控因素等。

在中國科學院戰略性先導科技專項任務的支持下,中國科學院南海海洋研究所顏文研究員領導的“趙煥庭南海島礁科學鉆探研究攻關突擊隊”研究團隊,以揭示珊瑚礁的形成過程和發育模式為主要科學目標之一,2017年在南沙群島實施完成了“南科一井”科學鉆探。該井是南海南部第一口穿透礁體的全取芯科學深鉆,總進尺2020.2米,取芯率達到91%,是目前世界島礁全取芯深度最大的科學鉆井。近期,研究團隊在“南科一井”島礁發育演化方面的研究成果發表在國際著名地學期刊Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology(《古地理學、古氣候學、古生態學》)和Journal of Geophysical Research: Earth Surface(《地球物理學研究雜志: 地球表面》)上。

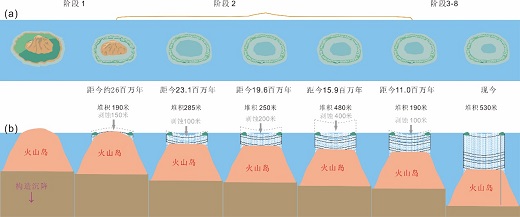

研究團隊綜合南沙美濟環礁“南科一井”樣品的鍶、碳、氧同位素和礦物學、微體古生物學以及元素測試數據,分析探討了美濟環礁的形成和演化歷史,將該珊瑚島礁的演化劃分為多個階段,提出整個珊瑚島礁的發育過程可以用階段性侵蝕-沉積模式來解釋。研究認為,熱帶地區的許多珊瑚礁可能并不會長期持續繁榮生長,發育過程中沉積間斷較頻繁出現甚至有時可能持續數個百萬年。

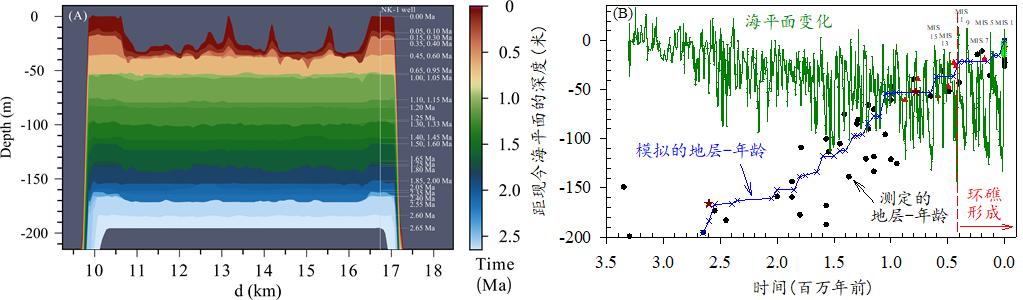

針對第四紀以來的珊瑚礁發育過程,研究團隊對美濟環礁上新世晚期(2.65Ma)以來的發育過程進行了數值模擬研究,重建了礁體地層的沉積過程和瀉湖的演變過程。研究認為,環礁的形成是因暴露時期的空間差異性巖溶而致的中間低、周緣高的地形,而非珊瑚和珊瑚礁在平臺周緣的優先生長。瀉湖內接近海平面的點礁的形成,是基于珊瑚和珊瑚礁在瀉湖內地形高點之上的優先生長。研究成果為全球環礁成因提供了新認識。

本研究得到了中國科學院戰略性先導科技專項(A類)、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項項目、科技部重點研發計劃重點專項項目、國家自然科學基金以及王寬誠教育基金經費資助。同時,感謝參與“南科一井”野外科學鉆探的全體工程技術和科研工作人員。

圖1 南沙珊瑚島礁新生代中晚期以來發育的階段性侵蝕-沉積模式示意圖(Liu et al., 2022)。(a)上部和(b)下部分別表示珊瑚礁的橫剖面和縱剖面演化過程。虛線和實線等高線分別代表經歷了大氣/海水環境長期暴露-侵蝕的珊瑚礁和沉積的珊瑚礁。

圖2 經“南科一井”美濟環礁東北-西南剖面的數值模擬結果及其驗證(Liu et al. 2022)

附件下載: