近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室(LTO)研究員杜巖與中國科學院國家空間科學中心研究員董曉龍、國家海洋衛星應用中心蔣興偉院士聯合中國科學院微小衛星創新研究院等研究團隊,進一步深化了全球海表流場多尺度結構觀測衛星計劃(Ocean Surface Current multiscale Observation Mission, OSCOM)的科學目標和衛星任務方案論證研究工作(杜巖等,2022),相關成果發表在《空間科學學報》上。

OSCOM是2018年提出并得到空間科學先導專項(二期)背景型號項目支持的空間地球科學衛星計劃。OSCOM主要任務目標是首次實現寬刈幅和高時空分辨率的全球海表全流場直接觀測(水平分辨率:5-10km,刈幅:1000km;Du等,2021)。經過背景型號階段對科學目標深化論證與有效載荷配置方案的深入研究,研究團隊進一步凝練了科學目標,優化了有效載荷配置方案,突破了有效載荷和數據處理的關鍵技術。OSCOM參加了空間科學先導專項(三期)工程候選項目的綜合論證和遴選,目前是進入未來空間科學任務候選項目之一(Shi等,2022)。

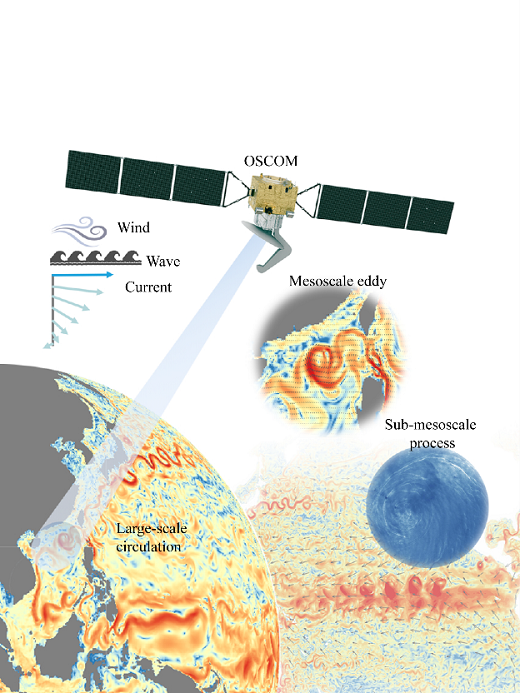

經過深化論證和研究,OSCOM將聚焦高精度、高分辨率全球海表流場的直接觀測,創新提出海表流場、海面風場和海浪譜(簡稱 “流–風–浪”)一體化探測的多普勒散射計(Doppler Scatterometer, DOPS)測量原理和系統體制,采用Ka-Ku 雙頻多波束圓錐掃描體制的真實孔徑雷達,實現超過1000 km觀測刈幅、公里級分辨率的“流–風–浪”一體化衛星直接觀測 (圖1)。OSCOM任務的實施將突破海洋亞中尺度非平衡態動力學、海洋多尺度相互作用、海氣耦合的研究瓶頸,支撐實現海洋系統科學、氣候變化等理論研究的重大突破。

圖1 全球海表流場多尺度結構觀測衛星與海洋多尺度動力過程示意圖

未來基于OSCOM海表流速觀測,將實現海洋和海氣耦合模式的重大改進,奠定海洋非平衡態過程數值模擬、同化和預報的動力學基礎;進一步通過與多源海洋和大氣遙感數據融合,將為海洋生物地球化學循環、碳收支研究和國家重大應用提供支撐。

作為一個空間地球科學衛星任務,OSCOM的定位于聚焦重大科學問題的創新與突破,實現重大科學目標。OSCOM任務首次提出并采用海表運動多普勒測量結合步進差頻測量和高精度海面散射測量的“流-風-浪”一體化探測與聯合反演技術,實現“0到1”的創新突破,為我國未來應用衛星的跨越發展發展提供必要的理論與技術準備和支撐。OSCOM 科學衛星的實施對于我國地球系統科學和衛星對地觀測重大應用的突破有至關重要的意義,有望帶動我國應用衛星的發展從追趕、并行走向領跑。

附件下載: