近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋環境國家重點實驗室(LTO)研究員杜巖團隊利用機器學習的方法識別了三種南極中層水(AAIW),揭示了三種AAIW的形成位置和輸運路徑。該研究成果由博士研究生夏星月為第一作者發表在期刊Geophysical Research Letters(《地球物理研究通訊》)上,合作者包括研究員修鵬、助理研究員洪宇。

AAIW是一種在南大洋亞南極鋒面(SAF)周圍形成的水團,它源自于南極表層水(AASW),其形成和輸運是南大洋經向翻轉環流的分支,對世界大洋的熱量、淡水、碳以及營養鹽收支具有重要影響。近年來隨著觀測資料日益增多,我們對AAIW的來源及輸運路徑的理解更加深刻,即便如此,AAIW的形成在學術界仍存在較大爭議。

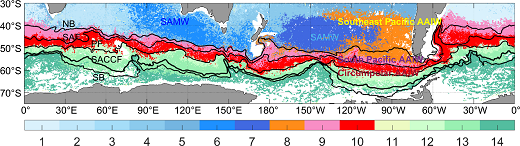

與以往使用傳統屬性分類的研究不同,該研究應用了一種無監督的機器學習方法,對Argo溫度和鹽度剖面進行自主分類,并從南大洋體系中識別出三種類型的AAIW。一是東南太平洋AAIW,形成于SAF以北的德雷克海峽西側角,會隨海流輸運到南太平洋的副熱帶環流系統;二是南太平洋AAIW,形成于SAF周圍的南太平洋,會隨著SAF跨過德雷克海峽,隨后和副熱帶水混合導致其鹽度更咸、密度更大;三是繞極AAIW,為最冷和最淡的AAIW,分布于SAF和極鋒(PF)之間的繞極區域, 會在德雷克海峽東側的匯流區域注入海洋內部。分類結果與前人的研究結果相一致,但該研究發現了在不同地區形成不同類型的AAIW。此外,該研究方法也證明了機器學習技術在處理海洋大數據和識別傳統屬性分類方法難以區分的AAIW類型方面的優勢。

圖1. 機器學習的方法對30°S以南Argo剖面進行14種簇劃分,疊加了5個鋒面。三個暖色系的簇是AAIW(簇8-10)。

本研究得到了國家自然科學基金(42090042,41906180)、中國科學院重點項目(133244KYSB20190031)和廣東省基礎與應用基礎研究基金(2022A1515011933)的資助。

相關論文信息:

附件下載: