近日,中科院深圳先進院集成技術研究所神經工程中心與德國馬克思普朗克聚合物研究所有機電子研究團隊合作,以深圳先進院為第一單位在Science Advances發表了題為“An artificial remote tactile device with 3D depth-of-field sensation”的文章。朱珊珊助理研究員為第一作者,李光林研究員、Prof. Paschalis Gkoupidenis和邰艷龍研究員為共同通訊作者,深圳先進院腦認知與腦疾病研究所李驍健研究員等人對該論文腦機接口方面提供支持。

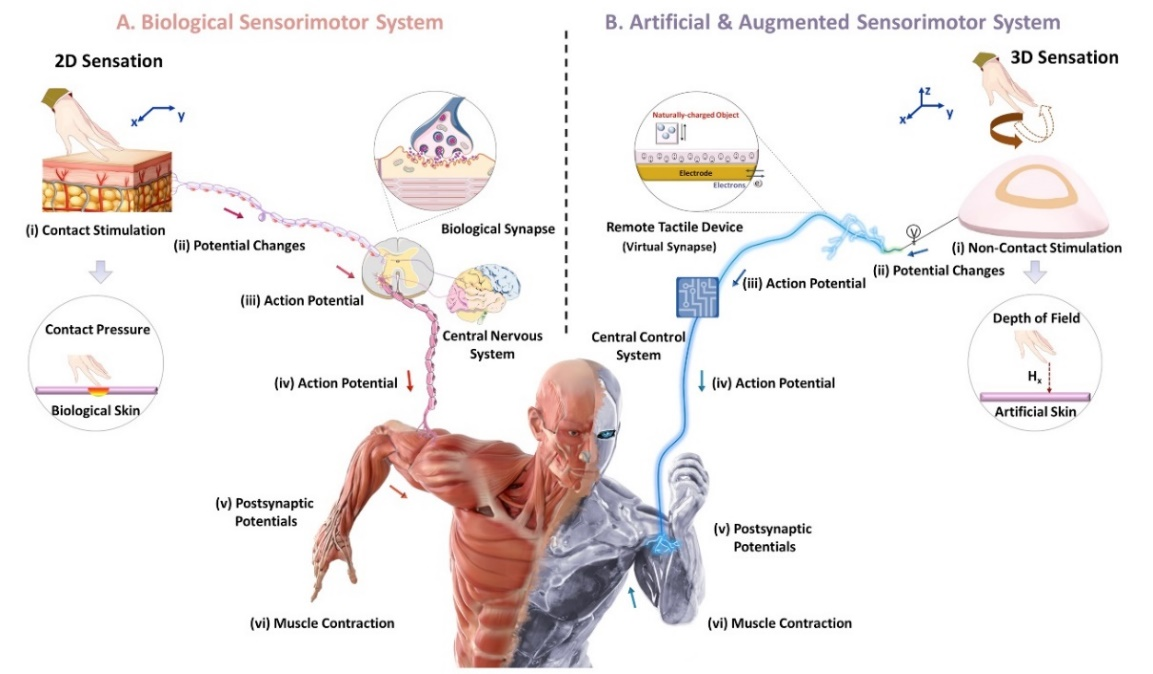

柔性觸覺神經形態器件已成為人機協同發展的重要動力,然而,用人工智能實現其功能并進一步超越人類智能還面臨著許多障礙與挑戰。在這項工作中,研究團隊提出了一種可拉伸自供能三維遙感觸覺器件(3D remote tactile device, 3D-RTD),其通過導電-介電異質結構實現對外界物體在景深方向(depth-of-field, DOF)機械運動的感知。

該器件能夠通過感知信號的正/負、頻率及振幅與外界物體DOF運動建立精確的邏輯關系。其感知機制通過靜電場理論和多物理場模擬來揭示,感知性能通過微觀/宏觀交互的人工-生物混合系統進行驗證。最后,作為神經界面貼片,3D-RTD的感知增強和輔助交互功能在避障場景中進行了演示,即大鼠在昏暗的環境中行走,在非接觸狀態下感受到潛在危險并傳遞信號給大腦,同時發生動作反饋,實現感覺-感知-交互全過程,這是傳統的二維接觸式傳感器無法實現的。該工作展示了3D-RTD的場景聯系與邏輯識別能力,并可與生物感知相結合,為多模態神經形態器件和類腦智能提供了一種新的選擇。

該工作得到了中國科學院人機智能協同系統重點實驗室、粵港澳人機智能協同系統聯合實驗室、深圳人工智能與機器人研究院及國家自然科學基金、中國科學院海外人才項目、中國博士后基金、深圳市科技計劃、深圳先進院創新基金等資助。

圖1 文章線上截圖

圖2 一種超越皮膚功能的三維景深觸覺器件

全文鏈接

附件下載: