離子吸附型稀土礦床主要發育于富含稀土元素的花崗巖風化殼中。風化過程中稀土元素的活化、遷移和再富集是形成此類礦床至關重要的環節。盡管越來越多的研究已經認識到,微生物和其他地球化學因素共同控制著風化過程中的稀土元素地球化學行為,但具體的微生物效應及作用機制仍未明晰。為了探究微生物對花崗巖風化過程中稀土元素活化和分異的影響,以及了解微生物對離子吸附型稀土礦床成礦的潛在貢獻,中國科學院廣州分院系統研究所廣州地球化學研究所何宏平研究員團隊利用江西省大埠離子吸附型稀土礦床的花崗巖基巖和礦床風化殼中的野生微生物菌株開展了微生物溶解花崗巖的實驗研究。

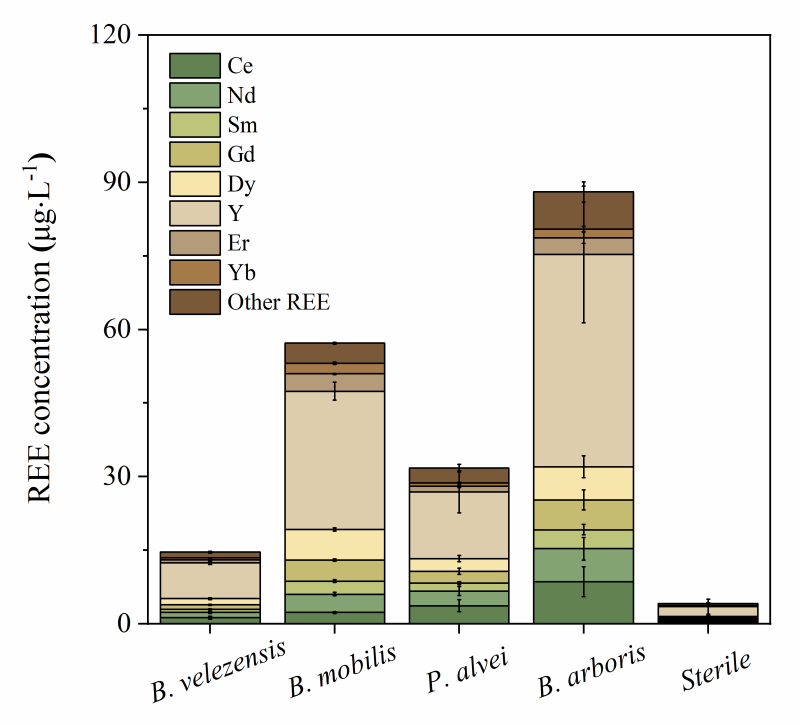

圖1. 30天反應結束時不同反應條件下溶液中的稀土元素濃度

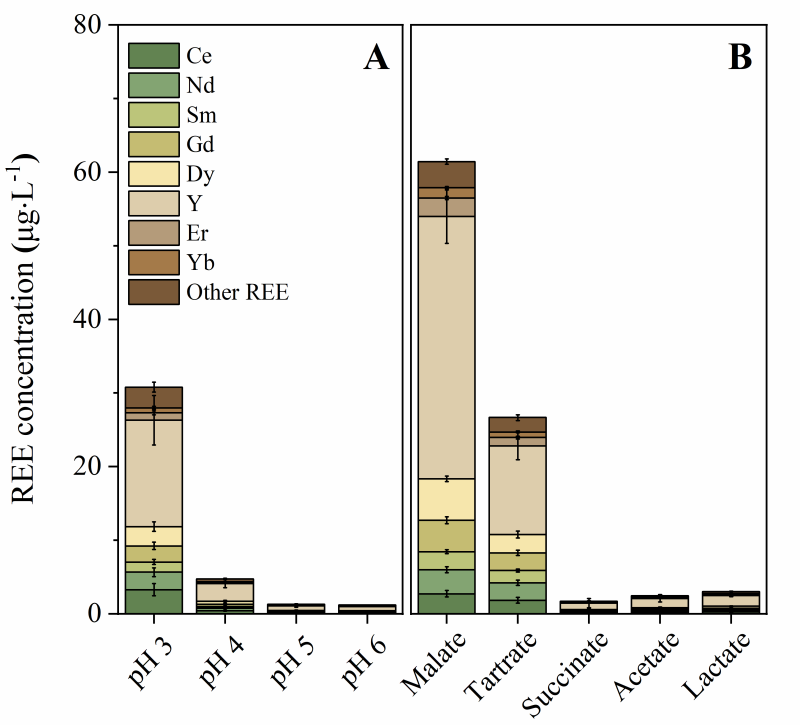

研究發現,在常溫常壓及寡營養條件下,實驗菌株均能顯著促進花崗巖中稀土元素的活化。30天反應結束時,微生物將總稀土元素表觀溶解量提升約4-21倍(圖1)。而在實際反應過程中,部分溶解的稀土元素會被微生物細胞和胞外代謝物再次吸附固定,這使得稀土元素的表觀溶出率被降低約25%-82%。微生物生長代謝導致溶液酸化并分泌豐富的小分子有機酸,從而對花崗巖溶解產生積極影響。在實驗菌株溶解花崗巖的過程中,溶液pH在弱酸性至近中性范圍內。此條件下,有機酸配體的絡合作用是微生物促進稀土元素釋放的主導機制(圖2)。

圖2. (A) 鹽酸和 (B) 有機酸 (pH 6) 作用下花崗巖中稀土元素的溶出量

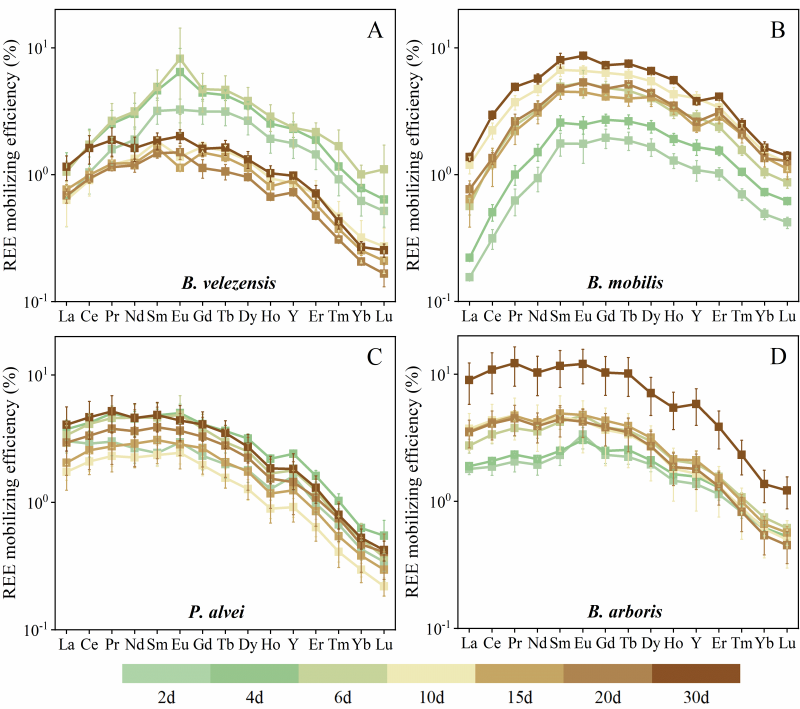

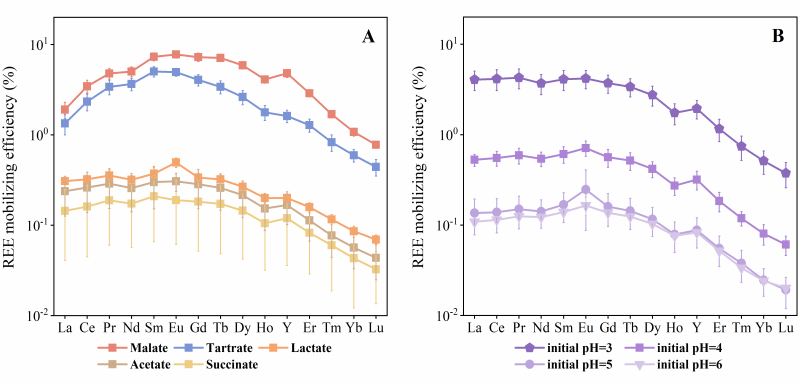

花崗巖溶解過程中的稀土元素分異主要受稀土元素賦存礦物的物理化學性質的制約,但同時也受微生物作用的影響(圖3)。在花崗巖溶解的初始階段,抗風化能力弱的氟碳鈣鈰礦和氟碳鈣釔礦優先溶解,導致不同反應條件下輕稀土和中稀土元素均具有較高的溶出率(圖3)。微生物分泌的小分子有機酸與不同稀土元素的絡合穩定性差異也是影響稀土元素分異的重要因素。實驗使用的兩株芽孢桿菌分泌的豐富有機酸,尤其是蘋果酸和酒石酸,可能是導致花崗巖溶解過程中稀土和重稀土元素優先釋放的關鍵(圖3和4)。

以上認識為理解離子吸附型稀土礦床成礦生物地球化學過程提供了新視角。

圖3. 不同菌株作用下反應30天花崗巖中稀土元素的溶出率

圖4. pH 6有機酸(A)和鹽酸(B)溶液溶解花崗巖的稀土元素的溶出率

該研究得到國家重點研發計劃(2021YFC2901701)和中國科學院地球科學研究院重點部署項目(IGGCAS-201901)等項目的聯合資助。相關研究成果近期在線發表于Geochimica et Cosmochimica Acta期刊。

論文信息:Yilin He (賀依琳), Lingya Ma (馬靈涯), Xurui Li (李旭銳), Heng Wang (王珩), Xiaoliang Liang (梁曉亮), Jianxi Zhu (朱建喜), Hongping He*(何宏平), 2023. Mobilization and fractionation of rare earth elements during experimental bio-weathering of granites. Geochimica et Cosmochimica Acta 343, 384-395.

附件下載: