地球大氣的自由氧濃度在第一次大氧化事件(GOE,大約25億年前)期間永久性地上升至10-5倍現代大氣水平。但地質記錄表明,在大氧化事件之前,太古代大陸地表已經發生了局部的氧化風化,這究竟是如何發生的?氧化劑從何而來?迄今為止,這仍是一個未解之謎。

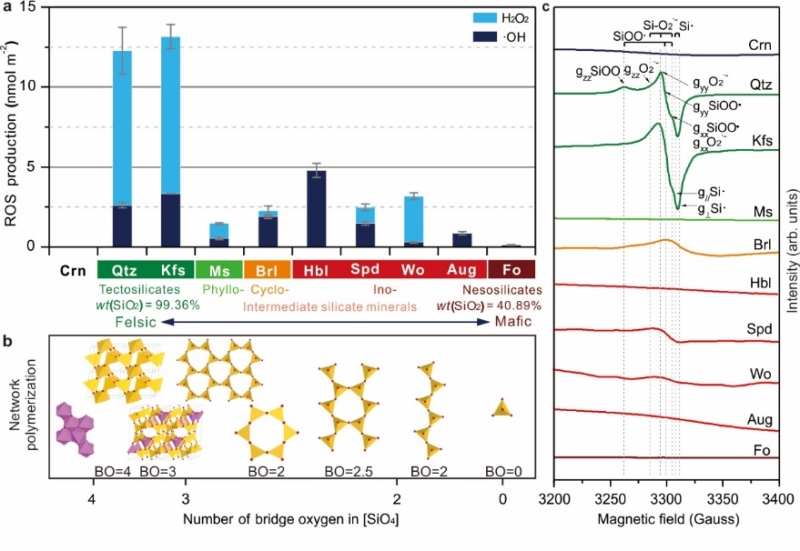

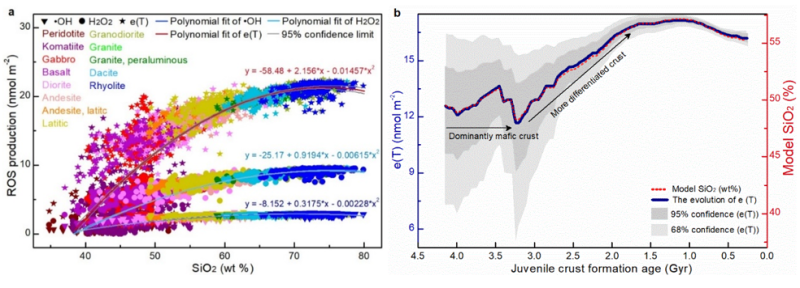

為了尋找太古代具有重要地質意義的氧化劑來源,中國科學院廣州地球化學研究所何宏平研究員團隊基于前期發現的石英表面自由基與水反應產生氧氣(O2)和過氧化氫(H2O2)等活性氧(ROS)的機制,選取了島狀、環狀、鏈狀、層狀和架狀結構的硅酸鹽礦物,開展了太古代物理風化環境下礦物–水界面作用的模擬研究。研究發現,大多數硅酸鹽礦物經機械磨蝕后均可產生ROS,架狀結構礦物(長石和石英)中Si–O鍵均裂更容易形成自由基(SiO·和SiOO·),其ROS產量顯著高于橄欖石、輝石等具低聚合度硅氧骨架的礦物(圖1)。通過大數據匯編分析發現,在太古代時期,大陸地殼物理風化導致的ROS產量隨地殼SiO2含量的升高和構造運動的增強而顯著增加(圖2)。

圖1 硅酸鹽礦物ROS產量與結構關系

圖2 地球大陸演化過程中大陸地殼產生ROS能力的變化

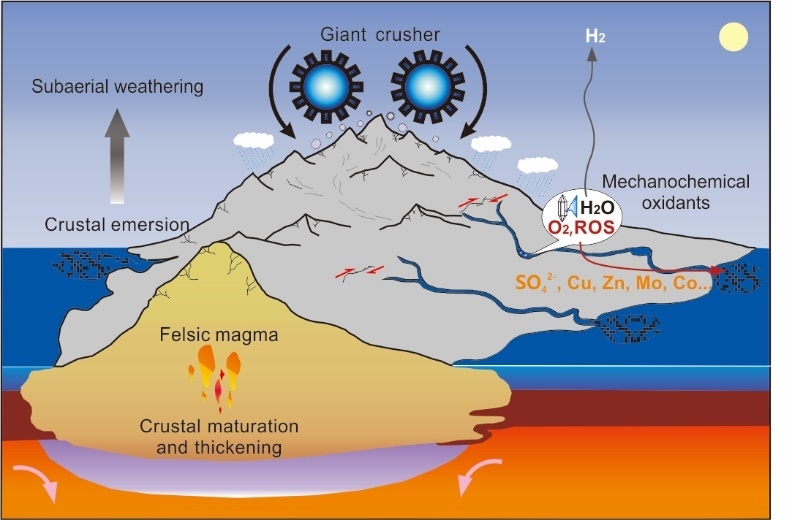

研究團隊提出,超級山脈的物理風化可構成中太古代的“產氧工廠”(圖3)。當時大陸上的礦物機械化學產氧通量達到1.73×108~1.17×109 mol yr-1,并隨著大陸地殼的生長和長英質化而漸進增加,這足以引發太古代局部氧化風化事件。值得注意的是,礦物機械化學氧化劑產量的時空變化本質上是地表環境對地球深部過程的響應,活性氧的氧化作用驅使大量營養元素遷移至太古代海洋,促進早期海洋生產力的興盛,這種過程驅動了巖石圈–生物圈的協同演化。

圖3 太古代造山侵蝕過程產生ROS的示意圖

該研究得到了國家杰出青年基金(No. 41825003),國家自然基金(No. 41921003,42202037,42202037)和中國博士后科學基金資助項目(2022M713164)的聯合資助。研究成果于4月21日發表于《通訊-地球與環境》(Communications Earth & Environments)。

論文信息:Xiao Wu(吳逍),Jianxi Zhu(朱建喜),Hongping He(何宏平)*,Haiyang Xian(鮮海洋),Yiping Yang(楊宜坪),Lingya Ma(馬靈涯),Xiaoliang Liang(梁曉亮),Xiaoju Lin(林梟舉),Shan Li(李珊),Kurt O. Konhauser*,Yiliang Li(李一良)*, 2023. Geodynamic oxidation of Archean terrestrial surfaces. Communications Earth & Environments. DOI: 10.1038/s43247-023-00789-3.

附件下載: