高的熱演化程度對生物標志物有較大影響,疊合盆地中古老烴源巖對原油貢獻的識別一直是油氣地球化學面臨的難題。相比之下,總有機質C-S-N同位素組成受熱深化作用影響小,有望成為解決這一技術問題的有效途徑。前人通過大量地質分析和模擬實驗研究已經證明了有機C和S同位素聯用在油-源對比以及原油蝕變等研究中的有效性,但有機N同位素的適用性則關注較少,其有效性值得深入研究。

針對上述問題,中國科學院廣州地球化學研究所彭平安院士團隊的博士生劉蕭冬、王素素在賈望魯研究員的指導下,開展了烴源巖的高壓半開放體系模擬實驗研究,揭示了多組分的N含量與同位素組成的熱演化規律,進而通過典型地區的實例研究證明了C-S-N同位素組成在原油多來源判識中的重要價值。

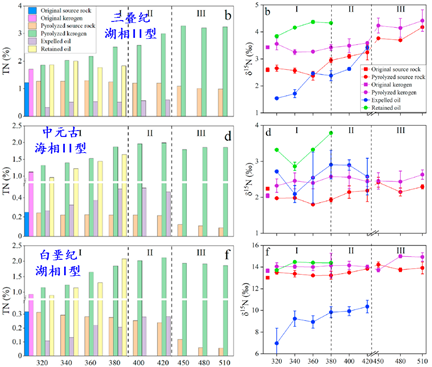

圖1. 高壓半開放體系中烴源巖-油多組分的N含量(左)和同位素組成(右)

熱模擬實驗研究結果表明(圖1):1)烴源巖總N損失主要發生在干氣及更高的熱成熟階段,除生-排油過程外,N損失還與氮氣的生成-排出和無機氮的排出有關。2)隨熱成熟度增加,烴源巖N同位素組成變化有限(0.5?1.5‰),沉積N同位素組成可以成為古環境研究的有效指標。3)原油的生成和初次運移伴隨一定的N同位素分餾,排出油與烴源巖N同位素組成的可比性可能與烴源巖有機質類型及不同類型N組分的比例有關。使用N同位素進行油-源對比時應謹慎并與其他指標結合使用。

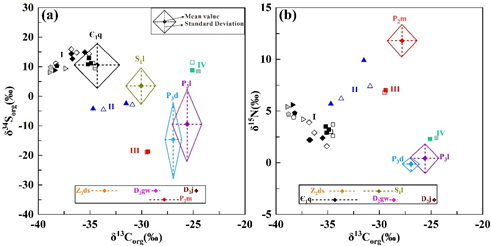

圖3. 川西北多套烴源巖-瀝青的有機C-S (a)和C-N (b)同位素組成對比

川西北是四川盆地產出多套烴源巖和儲層瀝青(原油)的典型地區,本次研究結果表明(圖2):1)不可溶的固體瀝青和可溶的瀝青與瀝青質的C-S同位素組成具有較好的一致性,能夠將樣品清楚的劃分為四類,主要反映了有機質來源的差異。2)C-S-N同位素組成結合生物標志物組成可以更有效的揭示母源沉積時期的有機質輸入類型和沉積環境特征。3)除了已有研究揭示的晚埃迪卡拉-早寒武世主力烴源巖外,N同位素組成還顯示中二疊統和中泥盆統等關注較少的烴源巖也可能對該地區廣泛分布的低成熟瀝青有重要貢獻。上述研究結果對擴展該區周緣上古生界烴源巖的天然氣勘探具有重要的參考價值。

研究成果近期發表在油氣領域主流刊物《Organic Geochemistry》和《Marine and Petroleum Geology》,研究得到國家自然科學基金的資助。

論文信息:(1)??? Susu Wang (王素素),Jian Chen (陳鍵),Wanglu Jia (賈望魯)*,Ping’an Peng (彭平安),2024. Multiple isotopes (C-S-N-H) and bound biomarkers in asphaltenes: New constraints on the classification and genesis of reservoir bitumens from the northwestern Sichuan Basin,South China. Organic Geochemistry 193,104807.

(2)?? Xiaodong Liu (劉蕭冬),Wanglu Jia (賈望魯)*,Qiang Wang (王強),Jinxiang Wu (吳錦祥),Jian Chen (陳鍵),Ping’an Peng (彭平安),2024. Experimental simulation of thermal evolution of nitrogen content and isotopes in source rocks: Implications for nitrogen cycling characterization and oil-source correlation. Marine and Petroleum Geology 163,106796.

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.orggeochem.2024.104807;https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2024.106796

附件下載: