月球巖漿洋模型認為巖漿洋晚期會在月幔頂部形成富含鈦鐵礦的輝石巖堆晶(IBC)以及富集放射性元素的克里普組分(KREEP)。而IBC堆晶由于密度較大會沉入深部引發月幔翻轉。一些研究認為是下沉到深部的IBC的活動導致了嫦娥五號玄武巖(CE5)的形成其形成。然而,這一觀點會面臨兩個問題:1)IBC的沉降發生在巖漿洋結晶的晚期(~44-43億年);2)之前的研究認為CE5玄武巖是由低鈦玄武巖演化而來,而后者源區不應該有IBC。因此, CE5玄武巖的成因仍有待探索。

在中國科學院廣州地化所徐義剛院士的指導下,汪程遠副研究員、張樂高級工程師以及月球科學研究團隊的其他成員一道,針對上述問題展開了研究。研究團隊通過對CE5玄武巖中的輝石進行微區分析,結合微量元素模擬以及相平衡計算等綜合手段,提出月球年輕火山的源區是位于其淺部(< 100 km)的IBC堆晶。這一發現革新了學界關于月幔翻轉過程以及月球內部熱演化的認識。

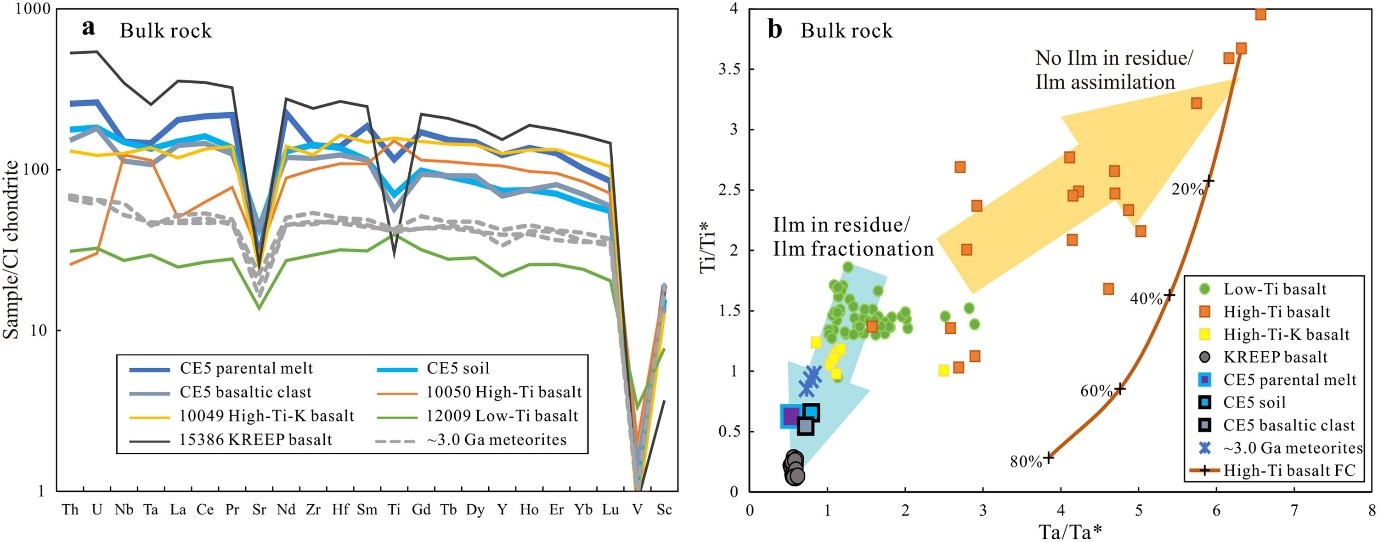

圖1. (a)CE5及其他月球玄武巖微量元素組成。(b)月球玄武巖的Ti異常和Ta異常。

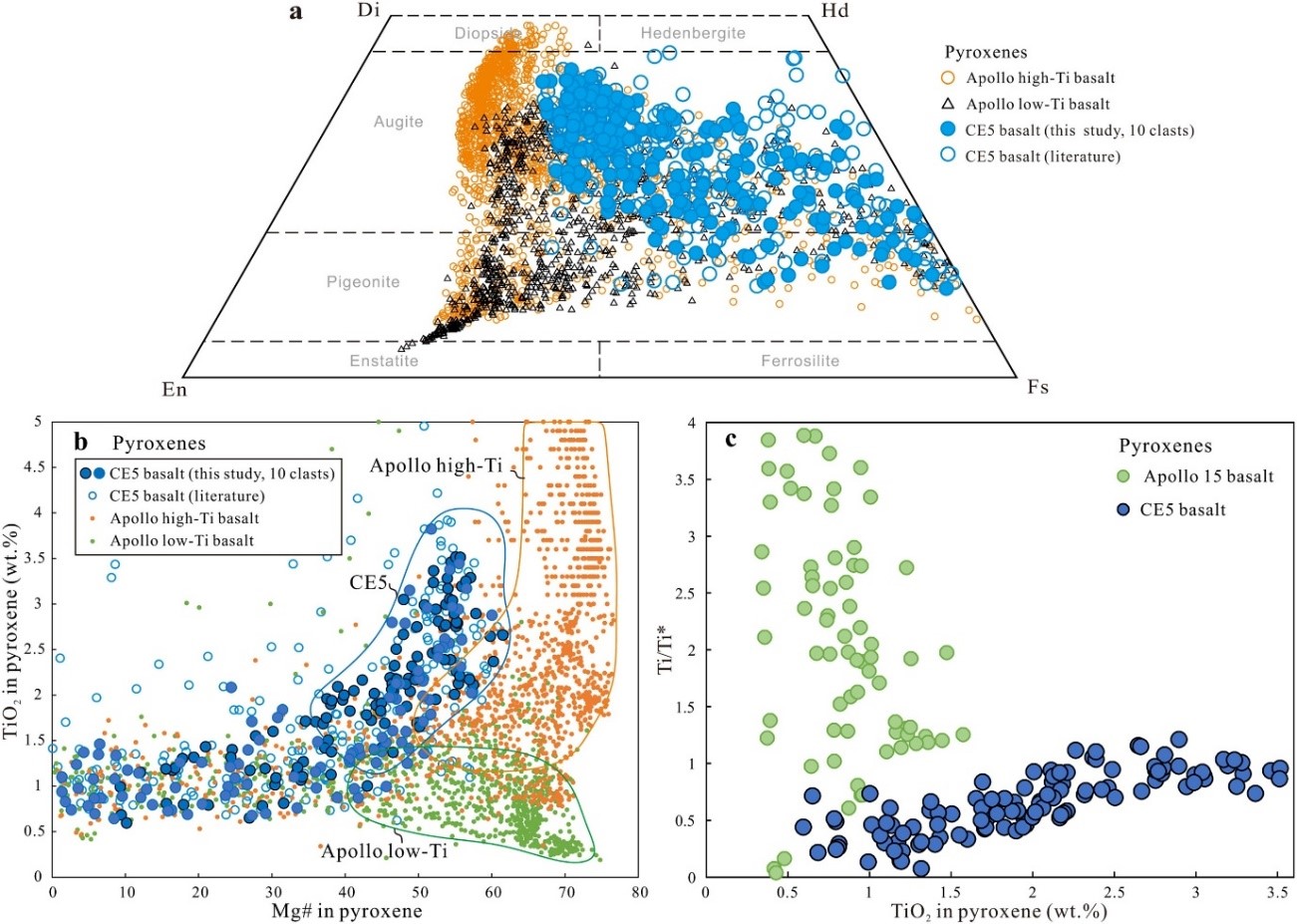

研究團隊首先注意到, CE5玄武巖具有顯著的高場強元素(HFSE)的負異常(圖1),表明其或者經歷了鈦鐵礦的分離結晶,或者源區含有殘余鈦鐵礦,或者需要KREEP混染。然而,同位素不支持顯著KREEP混染,且CE5玄武巖中的輝石成分演化和低鈦玄武巖完全不同(圖2)。

圖2. (a)CE5玄武巖中的輝石端元組成。(b)月球玄武巖中輝石的Mg#-TiO2關系圖。(c)CE5和低鈦玄武巖中輝石的Ti異常-TiO2關系圖。

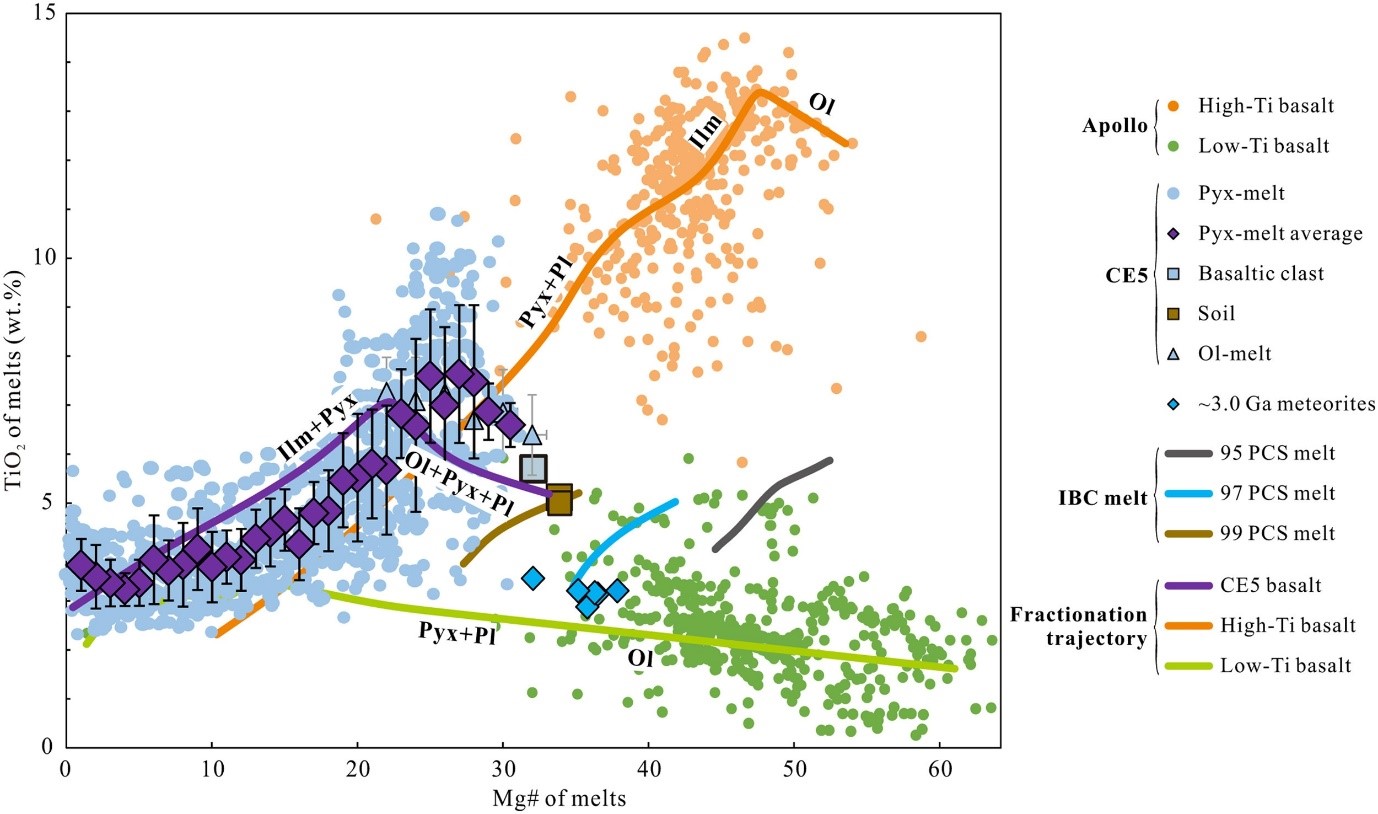

為進一步制約分離結晶過程的影響,研究團隊利用輝石成分反演了CE5玄武巖演化過程中TiO2 含量的變化(圖3)。結果顯示,初始巖漿沒有經歷鈦鐵礦結晶分異,其HFSE可以反映原始熔體的信息。

圖3. CE5及其他月球玄武巖的演化路徑對比。

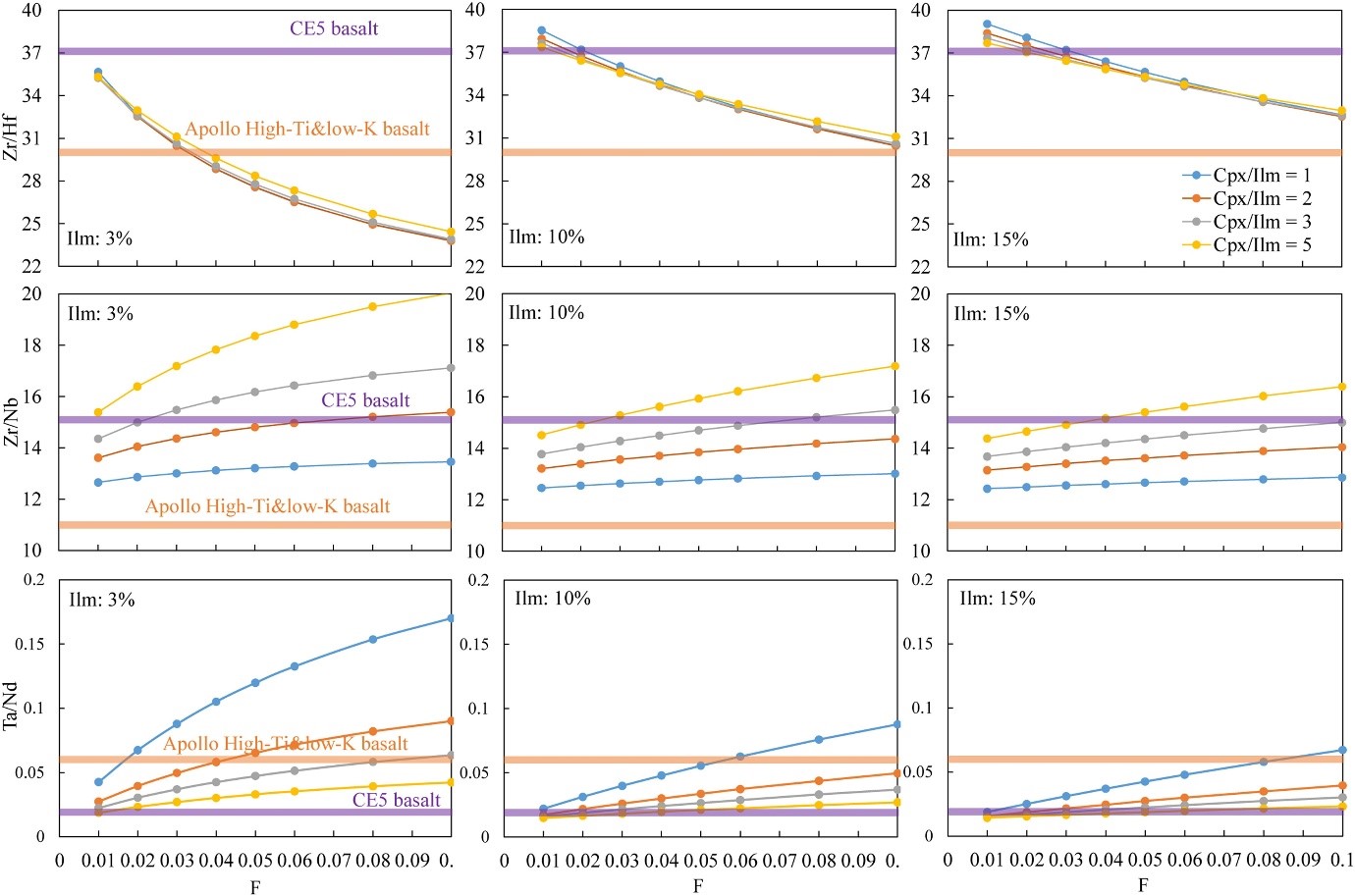

因此,CE5玄武巖源區很可能含有鈦鐵礦。研究團隊利用非批式熔融模型進行了模擬(圖4)。結果顯示,CE5玄武巖源區需要> 10%的鈦鐵礦,大部分為輝石巖。

圖4. IBC月幔的非批式熔融過程中的Zr/Hf、Zr/Nb和Ta/Nd的變化模擬。

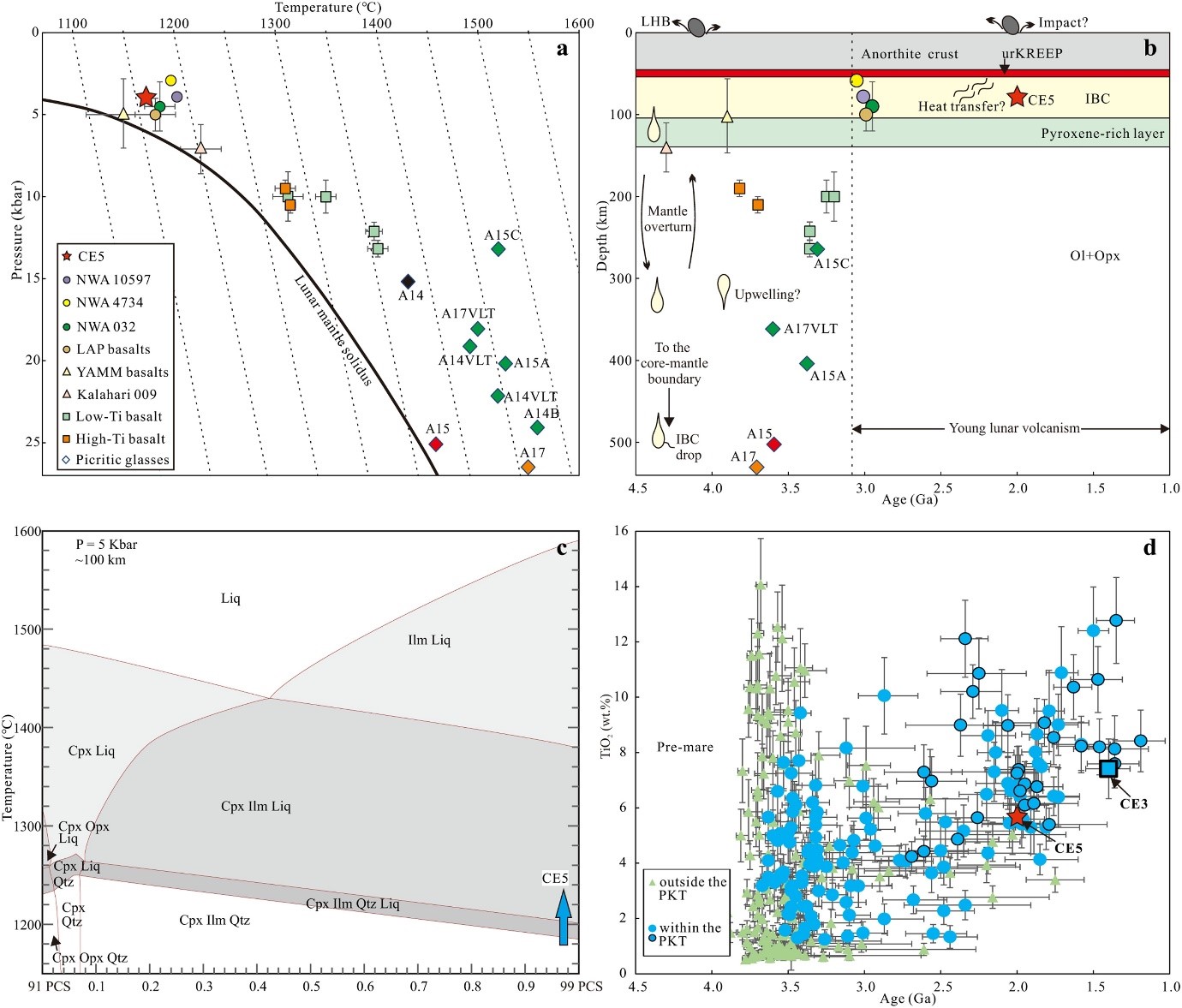

因此,CE5玄武巖應是一種新型月球火山熔巖,其源區和阿波羅玄武巖完全不同。利用相平衡模擬計算其形成溫壓的結果顯示,形成溫度約為~1100至1140 ℃,壓力約為3到5 kbar(圖5)。表明CE5玄武巖起源深度較淺(~ 100 km)。

圖5. (a)CE5及其他月球玄武巖的形成溫度和壓力條件。(b)CE5及其他月球玄武巖的形成深度隨時間的變化。(c)IBC源區的溫度-成分相平衡計算。(d)遙感觀測的月球玄武巖TiO2含量隨時間的變化。

遙感數據顯示,年輕月球火山的TiO2含量是逐漸升高的(圖5),支持年輕月球火山源于IBC的可能。由于巖漿洋模型預測的IBC形成深度也正是60到100 km,CE5玄武巖的源區應是那些未發生沉降的IBC。這表明,月幔翻轉其實是不完全的。此外,月球在以CE5玄武巖為代表的愛拉托遜紀時代的熱狀態和雨海紀時代也并不相同。此時月球火山的熱源主要來自淺部,或是IBC和月殼之間的KREEP,或是撞擊過程。令人困惑的是,這些玄武巖并未顯示顯著的KREEP信號,而同時期的大型撞擊坑也并未觀測到,因此年輕月球火山的熱源問題仍有待進一步研究。

該研究主要受中國科學院廣州地球化學研究所所長基金和中國科學院重點部署科研專項的資助。研究成果發表于國際權威地學期刊《Earth and Planetary Science Letters》。

論文信息:Chengyuan Wang(汪程遠),Yi-Gang Xu(徐義剛),Le Zhang(張樂),Zhiming Chen(陳志銘),Xiaoping Xia(夏小平),Mang Lin(林莽),Feng Guo (郭鋒) (2024). A shallow (<100 km) ilmenite-bearing pyroxenitic source for young lunar volcanism. Earth and Planetary Science Letters,639,118770. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2024.118770

附件下載: