近日,中國科學院深圳先進技術研究院醫工所傳感中心陳艷研究員團隊與香港大學李文迪教授團隊,在梯度納米等離子成像超構表面傳感器的生化應用方向取得新進展。相關研究成果以“Gradient nanoplasmonic imaging metasurface for rapid and label-free detection of SARS-CoV-2 sequences”為題,發表在生化領域的高水平期刊《Talanta》 上。深圳先進院馮鴻濤副研究員和香港大學的閔思怡博士為論文共同第一作者,陳艷研究員和李文迪教授為論文的通訊作者。

論文上線截圖

論文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914024009123

自COVID-19大流行以來,公共衛生體系面臨了嚴峻的挑戰,病例和死亡人數激增,對快速、準確、低成本的診斷工具的需求急劇增加。盡管納米光子超構表面生物傳感器憑借其獨特的光學操控能力和對折射率變化的高度敏感性,成為了新的研究熱點。然而,傳統超構表面傳感器仍高度依賴昂貴的光譜儀設備,這大大限制它們在實際應用中的普及。因此,高靈敏、無光譜儀和經濟高效的新型傳感策略在現場檢測的應用中具有極大的潛力。

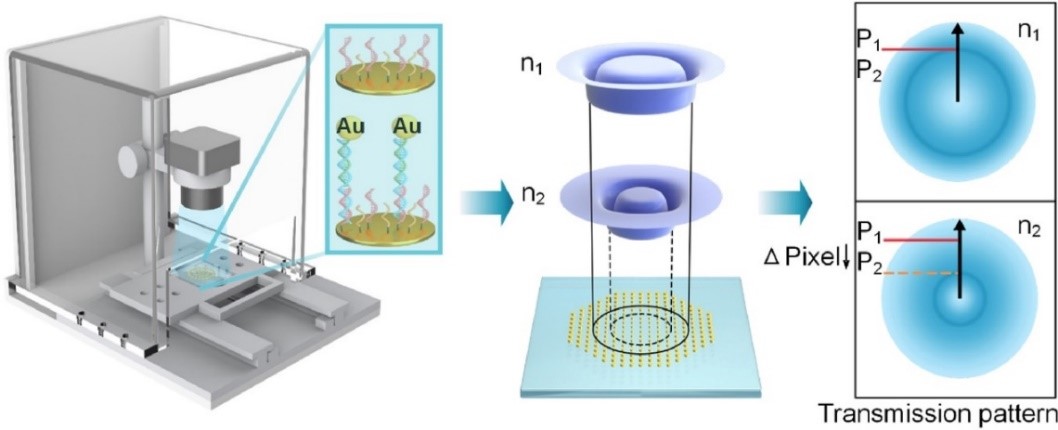

圖:檢測原理示意圖

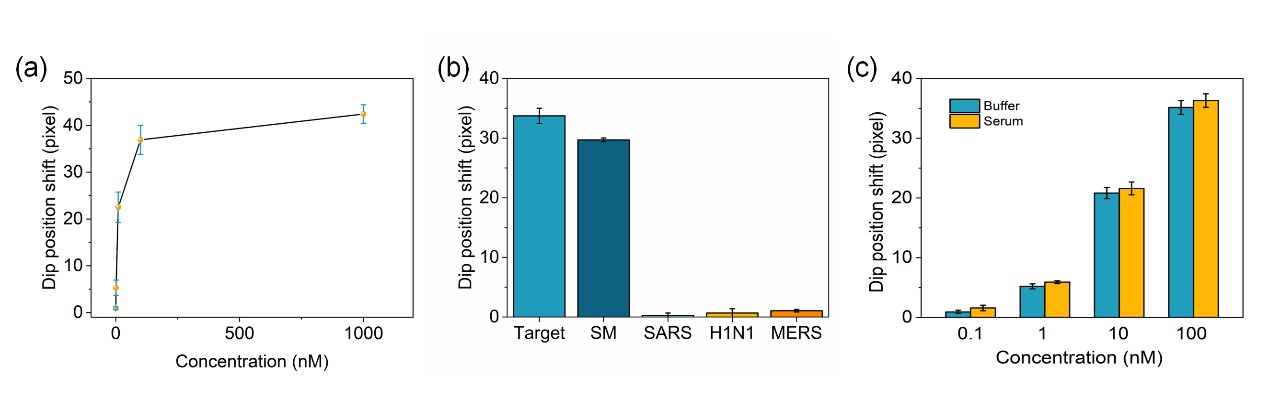

為此,研究團隊設計并開發了一種梯度納米等離子成像(GNI)超構表面傳感器,開創性地提出了一種光學勢阱的新概念,實現了對SARS-CoV-2序列的無標記和一步式檢測。該傳感器的核心元件由一系列直徑漸變的納米柱陣列構成,這些納米柱共同構筑了一個獨特的光學勢阱,能夠在厘米級尺度上生成清晰可見的暗環圖案。這一精心設計的動態光學勢阱對傳感器局部折射率的變化呈現出極高的靈敏度,其圖案變化可通過高靈敏度的CCD相機實時捕獲并記錄。此外,研究團隊通過設計精確的核酸探針,成功地在目標序列存在時將納米金顆粒(AuNPs)錨定在傳感器表面。這一納米金信號增強策略顯著提高了傳感器對折射率變化的響應,使得原本微量的折射率變動轉化為顯著的圖案變化,從而大大提升了檢測的靈敏度,并展示出極高的特異性。

圖:工作范圍和特異性能展示

這種新型的成像檢測方案無需使用復雜光譜儀裝置,不僅降低了設備成本,還促進了便攜式現場診斷工具的發展,為COVID-19及其他傳染病的精準診斷提供了新途徑,并在生物標志物檢測領域具有廣闊的應用前景。

該研究工作得到了國家自然科學基金、廣東省基金委、深圳市科技創新委、香港研究資助局等多個項目經費的資助。

附件下載: