在過去的數百年間,人們普遍相信“巖漿房”存在于在火山地殼的內部,如倉庫一般儲藏著大規模處于熔融狀態的巖漿。但從本世紀初以來,隨著人們對火山過程和巖漿活動的理解不斷加深,該傳統理論逐漸被一個新的模型所替代,即:跨地殼的巖漿系統主要由晶粥主導;火山是一個由晶粥組成的、垂直擴展且不穩定的系統,而熔融物質僅存在于整個巖漿系統的最頂部。該模型的提出基于對大量現存火山的物理化學、巖石學、火山學研究以及地質觀察,但對該模型的進一步研究和驗證遇到了許多問題,例如現代地球物理成像技術無法識別地殼內小規模(小于1 km)的熔融物質,而元素分布的不均勻性和局域解耦現象也降低了地球化學手段在一些結晶歷史復雜地區的準確性。這些問題使人們對地質過程的準確描述變得困難重重。

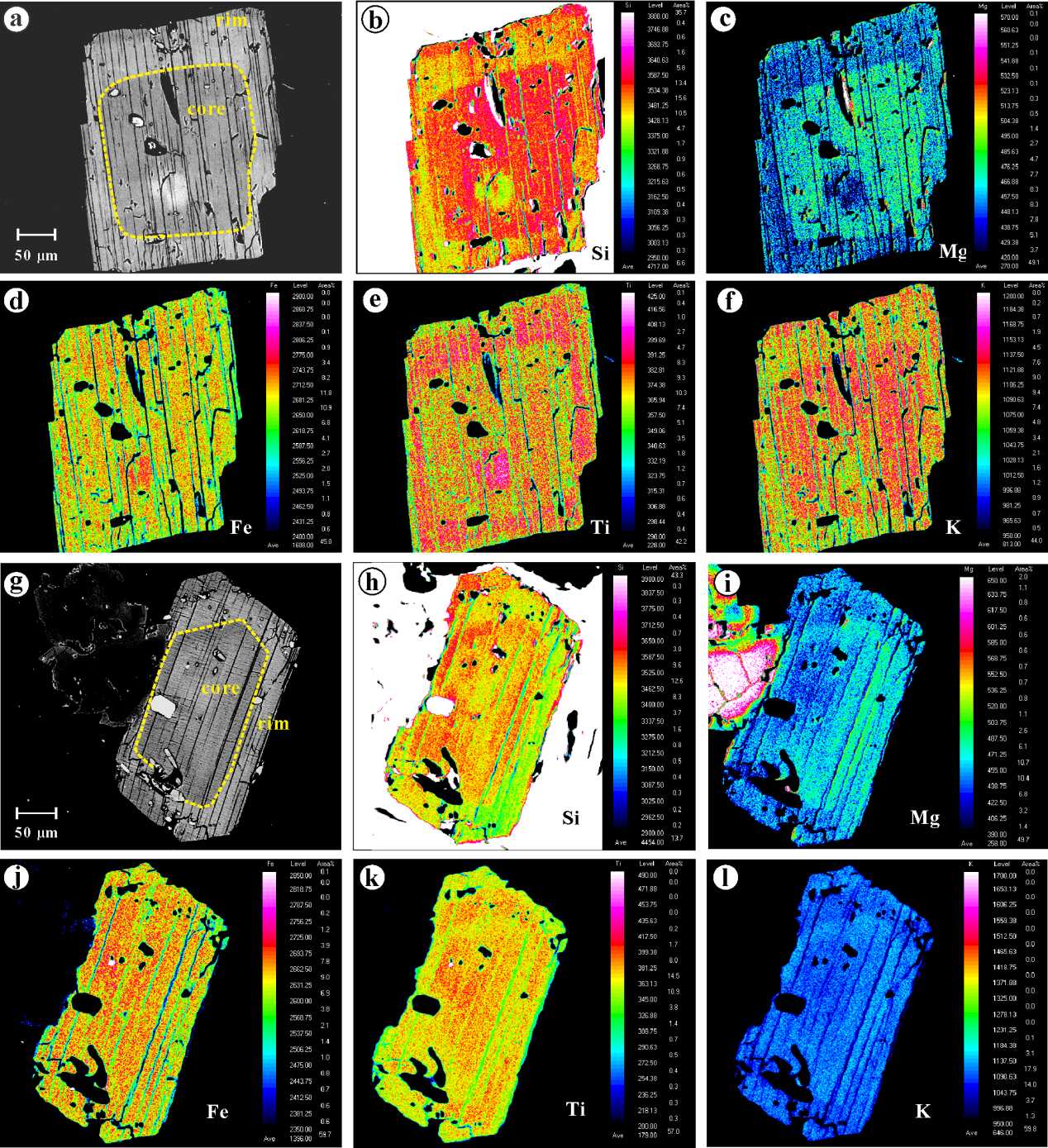

圖1:加州長谷流紋巖斑晶黑云母(Bt)的環帶

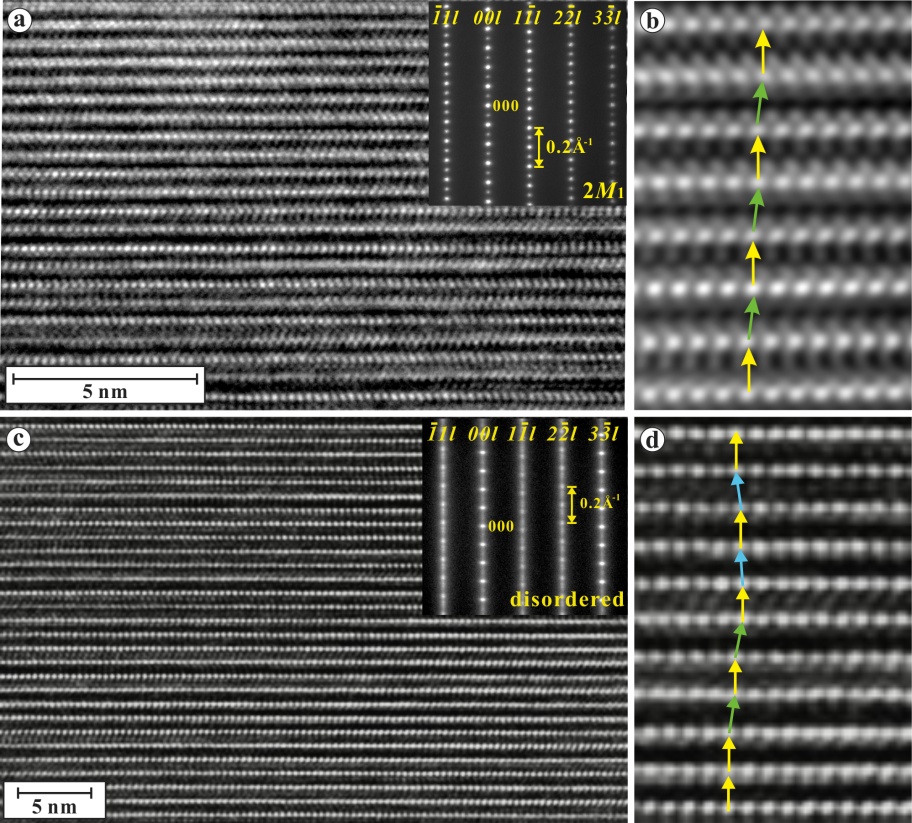

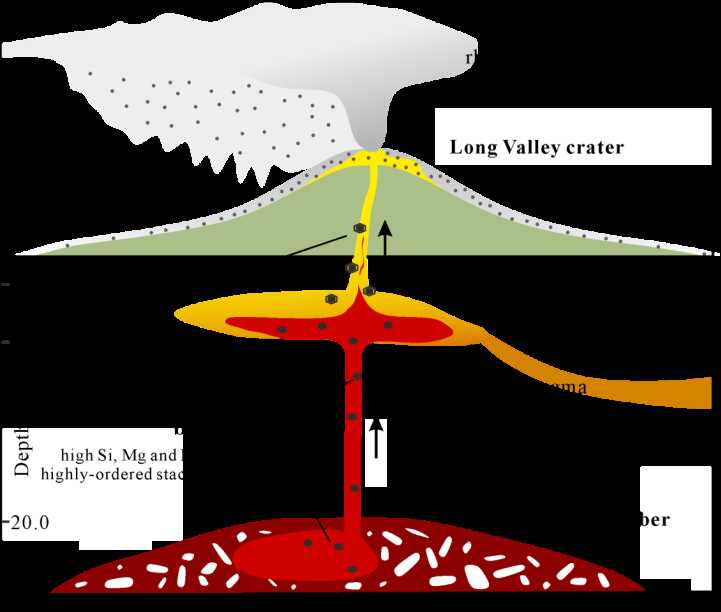

為精確解譯火山系統的構造以及相應的巖漿演化過程,中國科學院廣州地球化學研究所何宏平院士團隊的楊宜坪博士和席佳鑫博士研究生等,深入探究了長谷火山地區流紋巖中黑云母斑晶的結構和成分對其結晶環境的溫度、壓力、深度和氧逸度等條件的響應。實驗表明,該地區的黑云母均具有成分環帶,核心區域富含Si、Mg和K,而邊緣區域則貧乏Fe、Ti和Al(圖1)。通過微區X射線衍射、拉曼光譜和透射電子顯微鏡等微區結構分析,發現斑晶黑云母的核心呈現有序的2M1多型結構,而邊緣則顯示無序特征(如圖2)。結構特征說明,樣品黑云母的核心生長于高溫高壓的平衡結晶條件下,而其外側環帶則生長于低壓下快速結晶的過程中。結合地球化學數據,黑云母斑晶至少經歷兩階段結晶——即核部于高溫的深源巖漿儲庫緩慢平衡結晶,邊部于淺部晶粥中在二次活化和噴發過程中快速非平衡結晶——的機制得以揭示。該研究用云母的成分和結構環帶還原了長谷火山口深源巖漿由地幔和下地殼上涌至淺部地殼(以冷卻的晶粥形式儲存),后經歷巖漿混合和再活化后快速噴發至地表的全過程。

圖2:透射電鏡下黑云母核部(a-b)和邊部(c-d)的結構差異

基于上述結果,研究首次提出了火成巖深源斑晶的礦物“結構環帶”。該特征可作為一種重要的、高敏感性的平衡指標和溫壓計,應用于重建巖漿火山系統的結構、結晶期次和環境條件中。結構環帶和成分環帶的有機結合,可為理解流紋巖巖漿的管道系統結構及噴發歷史提供重要見解,為通過礦物學研究追溯火山演化提供新途徑。

圖3:長谷火山口下伏巖漿通道的結構及流紋巖漿的噴發過程

相關成果近期發表于國際地學權威期刊《Journal of Geophysical Research: Solid Earth》,該項研究成果獲得了國家自然科學基金、CAS青年創新促進會、廣州市科技計劃項目資助、廣東省科技計劃項目和中國科學院廣州地球化學研究所所長基金等項目的聯合資助。

論文信息:Jiaxin Xi (席佳鑫),Yiping Yang* (楊宜坪),Huifang Xu (徐慧芳),Haiyang Xian (鮮海洋),Fabin Pan (潘發斌),Shan Li (李珊),Shuo Xue (薛碩),Yonghua Cao (曹永華),Jianxi Zhu (朱建喜),Hongping He (何宏平),Reconstruction of Magma Plumbing System and Regional Magmatic Processes via Chemical and Structural Zoning of Biotite in Rhyolite from Long Valley,CA. Journal of Geophysical Research: Solid Earth,2024,129(9).

論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2024JB029205

附件下載: