土壤有機碳(SOC)是陸地生態系統中最大碳庫,SOC的保存和積累是維持糧食生產和應對氣候變化危機的關鍵。土壤碳在空間和時間尺度上的定量變化研究被認為是陸地生態系統碳收支和全球碳循環研究中最具挑戰性的問題。

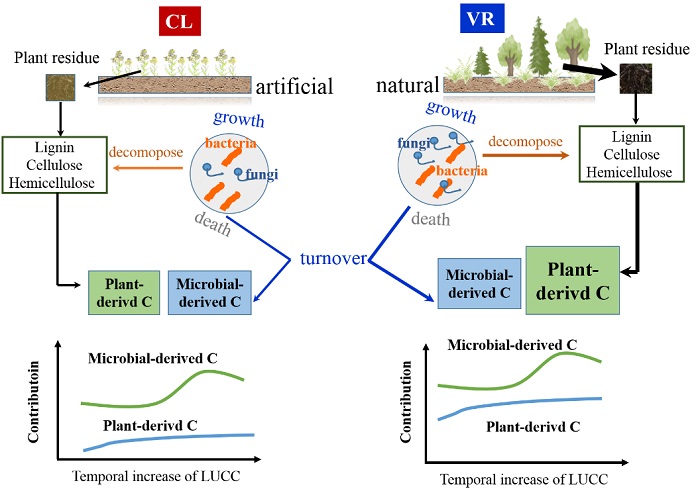

中國科學院亞熱帶農業生態研究所農田生態中心研究人員依托中國科學院桃源農業生態試驗站不同土地利用方式長期定位試驗(1995年-),研究發現24年土地利用/覆被變化(LUCC)過程中,早期(農田<15年,自然恢復<10年)活性有機碳(LOC)顯著下降,而穩定性有機碳(SSOC)顯著增加,SOC整體變化不大;隨后SOC、LOC和SSOC均呈現增長趨勢,SSOC對SOC的增長起主導作用。自然恢復和農田土壤微生物殘體碳對SOC的貢獻比例較大,但兩種土地利用方式下差異不顯著。與農田相比,自然恢復土壤中較高的SOC含量歸因于植物來源碳對SOC的貢獻。優勢菌群和土壤氮含量是調節農田和自然恢復土壤微生物源和植物源碳的主要生物和非生物因子。本研究在同一田塊尺度揭示SOC時間變化規律及微生物調控機制,強調了植物和微生物來源碳對長期SOC固持的協同作用,提升了對亞熱帶紅壤碳循環特征的認識,并為全球基于自然的氣候解決方案提供科學依據。

該項研究近期以題為Differential contribution of microbial and plant-derived organic matter to soil organic carbon sequestration over two decades of natural revegetation and cropping發表在土壤學領域一區期刊Science of the Total Environment上。該研究得到了國家生態科學數據中心和國家重點研發等項目的共同資助。

農田和自然恢復土壤有機碳時間演替及來源分析概念圖

附件下載: