喀斯特洞穴是生物多樣性和特有性的熱點區域,受人為活動和氣候變化的影響,許多洞穴植物面臨著極高的滅絕風險。如何在原生洞穴就地保護這些特有植物的同時,尋找其它可能的替代棲息地,成為當前洞穴植物保護亟待解決的問題。報春苣苔屬(Primulina)植物是我國南方喀斯特地區最具代表性的植物類群,由于喀斯特的“孤島”性質,大多數報春苣苔屬植物都是分布范圍極為狹窄的特有種,通常僅限于喀斯特地區特定的微生境中,許多物種的生存受到了嚴重的威脅,亟需搶救保護。

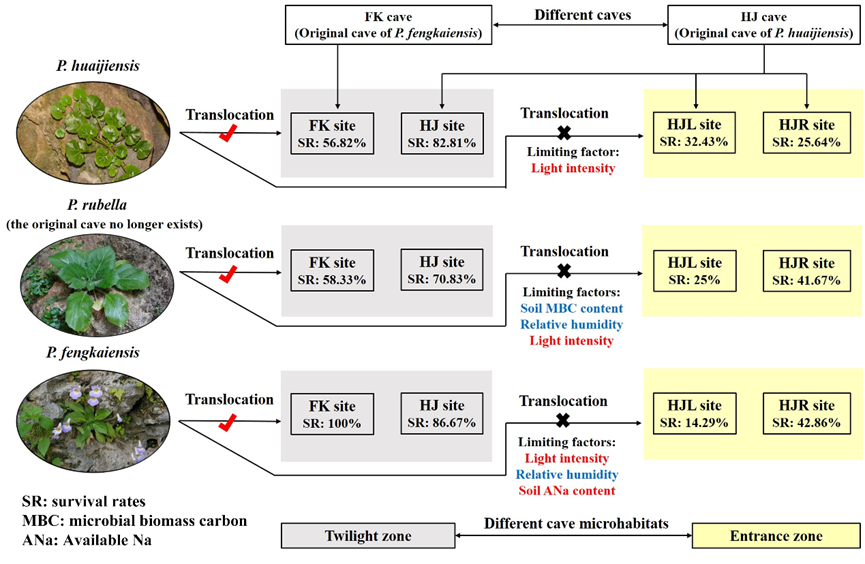

懷集報春苣苔(P. huaijiensis)、紅花報春苣苔(P. rubella)和封開報春苣苔(P. fengkaiensis)是喀斯特洞穴典型瀕危種。其中,懷集報春苣苔野生個體數量僅剩3株,被評估為極危(CR);紅花報春苣苔已經野外滅絕(EW);封開報春苣苔現存種群約500株,被評估為易危(VU)。為了復壯懷集報春苣苔種群、重建紅花報春苣苔種群、探索喀斯特洞穴植物多樣性保護策略,中國科學院華南植物園引種保育團隊對三種報春苣苔屬植物進行了跨洞穴和同一洞穴不同微生境的交互移植-重植試驗(recoprocal transplant experiments)。通過持續監測回歸種群的生長狀況,并對其存活率、表型、光合效率、抗氧化酶活性等指標進行綜合分析,發現將三種報春苣苔移植至氣候條件相似的異質洞穴“弱光區”種植,其生長表現較好;光照強度、相對濕度以及土壤養分是影響它們生長的核心限制因子。該研究為巖溶洞穴區域植物多樣性保護提供了新路徑:在優先原生洞穴就地保護的同時,可選擇生境相似的喀斯特洞穴作為遷移或回歸的棲息地,構建天然種質資源庫。

相關研究結果以“Experimental translocation of?Primulina?species provides insights into the conservation of threatened karst cave plants”為題,于近期發表在生物多樣性保護領域專業期刊Global Ecology and Conservation(《全球生態與保護》)上。華南植物園李夢靈為論文第一作者,劉慧和寧祖林為論文共同通訊作者,劉蓉、李冬梅、董書鵬參與了相關工作。該研究得到廣東省重點領域研發計劃項目和廣東省科技計劃項目資助的支持。論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2025.e03531

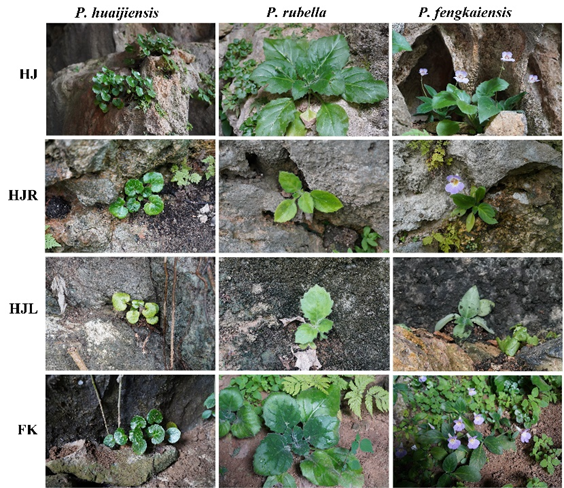

圖1. 三種報春苣苔屬植物移植后的生長情況

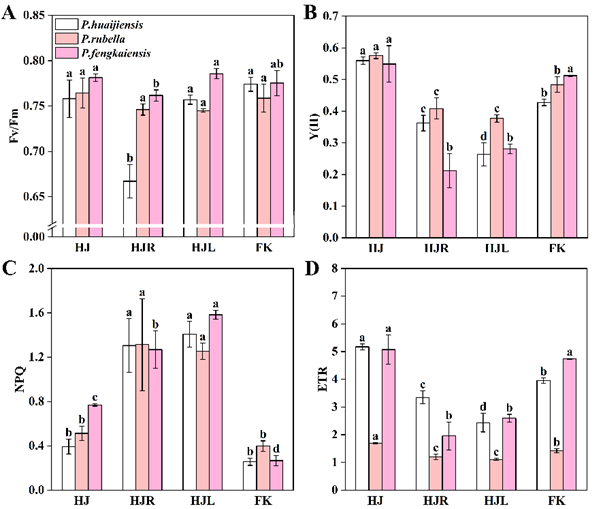

圖2. 三種報春苣苔屬植物在四個回歸地點的葉綠素熒光參數

圖3. 報春苣苔屬植物對不同喀斯特洞穴及洞穴微生境的適應性

附件下載: